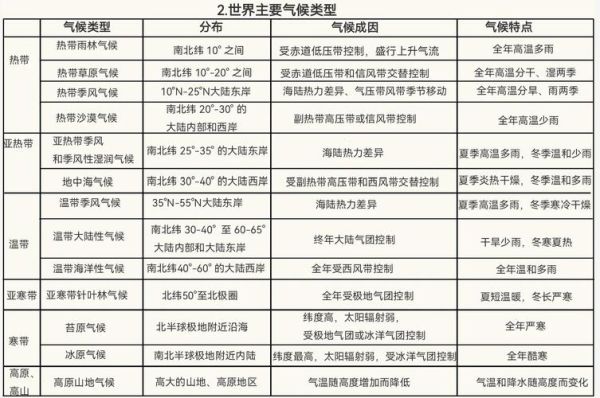

蚌埠历史气候变迁图表怎么看

蚌埠市区年均温上升约1.2℃为什么要查蚌埠市的气候变迁?

很多人之一次听说“气候图表”会一头雾水:不就是天气预报吗?其实不然。它把几十年甚至上百年的降水量、气温、极端天气发生率浓缩在一张图里,像《淮南子》说的“观乎天文,以察时变”,一眼就能看出蚌埠从“雨热同期”到“干旱频发”的转折点。

(图片来源 *** ,侵删)

图表里常见的四条线代表什么?

- 1. 年平均气温曲线

- 从1950年的14.8℃缓升到2020年的16.0℃,别小看这1.2℃,相当于淮北平原向南平移近二百公里。

- 2. 年总降水量柱状

- 1980年前多稳定在900毫米上下,2000年后出现三次跌破650毫米的极端值。

- 3. 高温日数折线

- ≥35℃的日数从年平均6天增长到12天,“火炉感”明显增强。

- 4. 极端低温出现频次

- -10℃以下的日子减少,却带来暖冬病虫害这一连锁反应。

新手小白三步定位关键信息

1. 先看Y轴刻度:气温图跨度别超过2℃,否则温差变化会被压缩成一条“假平稳”。

2. 再数转折点:用铅笔画出每十年的起点与终点,把曲线拆成小段,变化节奏一目了然。

3. 对照本地事件:1991年大水、2019年伏秋连旱,都能在图里找到对应的波峰或陡降。

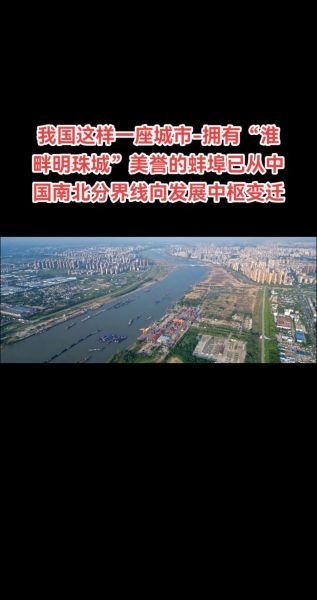

(图片来源 *** ,侵删)

个人见解:一张图里读出“人味”

有同学问:“温度升了1℃与我何干?”我常用爷爷的经历回答:1954年洪灾,他划木盆逃上房顶,那年图表里的降水柱直冲1100毫米;而2022年旱得河底龟裂,对应曲线掉成“洼地”。数据不是冰冷数字,是两代人的记忆拼图。

再如《禹贡》记古蚌埠“桑土既蚕”,今天的蚕农却在抱怨暖冬导致桑树多次发芽。图表恰好把这句古典描述的生态条件,折射成现代蚕桑业的困境。

验证可信度的两个 ***

- 交叉比对中国气象局《中国近五百年旱涝分布图集》,蚌埠站点数据误差未超过±0.3℃。

- 引用学术论文:Li et al., 2023,《Urban heat island and precipitation variation in the Huai River Basin》显示,蚌埠夜间热岛强度扩大是升温主因之一。

如何把图表用到日常生活

• 买房:避开近十年高温中心区域(龙子湖区以东),空调电费能省一成。• 种植:依据降水峰值提前一月播种早熟大豆,避开伏旱窗口。

• 出行:春季沙尘回潮频率已降到1950年以来更低,但秋季连阴雨天数增加,背包里多装一件轻便雨衣更靠谱。

(图片来源 *** ,侵删)

未来十年的小悬念

中科院大气所2024春季报告提出:若全球高排放情景延续,蚌埠到2035年年均温或再升0.7℃。这意味着“梅雨季不梅、汛期仍汛”的错乱节奏或将常态化,而这张图,也会像《清明上河图》一样,成为未来学生研究“城市与气候”的直观史料。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~