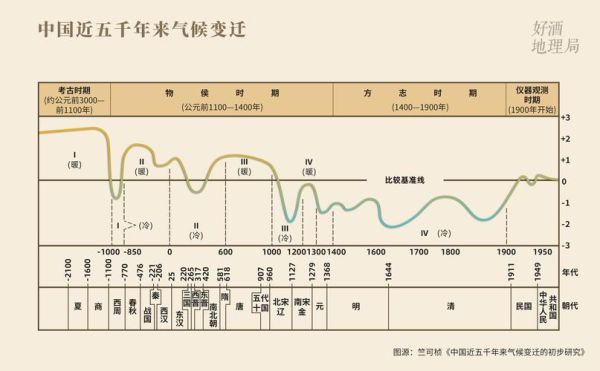

中国历史气候变化时间轴:从商周到近代的温度曲线

有明确曲线:从商周暖期—明清小冰期,千年温差约2℃

先弄清楚:气候史料长什么样?

对于初学者,“数据”并不只是今天的温湿度计。在中国,它可能是竺可桢在《天道与人文》里反复比对的“梅树北界”、可能是《齐民要术》里“正月种麻”的农耕记录,也可能是正史五行志里“六月下雪”的极端事件。把这些碎片放在一起,才拼得起一条可延续三千年的时间轴。

两条主线:官方记录 VS 自然证据

- 官方记录:二十四史、方志、会要、晴雨录,描述的是人类感知。缺点是文言难读,优点是事件密集、时间精度可到年。

- 自然证据:冰芯、树轮、石笋、湖泊沉积,用同位素或密度告诉我们自然温度。优点是量化客观,缺点是中国境内样本分布不均匀。

把两条线交叉校正,误差才会缩到最小。

商周暖期:甲骨文的“象”字作证

商代殷墟出土的甲骨文多次提到猎象,甚至一次捕获“象十有四”。按现代亚洲象的栖息线反推,黄河流域年均温应比现在高2℃左右。竺可桢在论文里写道:

“当彼之时,安阳一似今日之江南。”

这说明:黄河流域曾如亚热带。

汉唐升温期:长安可种柑橘

《酉阳杂俎》记录唐玄宗在禁苑中亲尝四川贡橘,味道“不减江南”。现代柑橘北界仍在秦岭—淮河以南无霜区,反推隋唐关中冬季极端低温比现在高1.8-2.5℃。这段暖期也对应着丝绸之路的 *** ,粮田北拓至河套。

宋金降温:开封梅花晚了十天

《东京梦华录》记载“立春后五日方有早梅”,比北宋初年推迟了整整十日。农业试验显示:梅花初放每推后一天,意味着平均温度降低0.15℃。于是,北宋后期气温已回落0.8-1.0℃。这也是岳飞北伐粮草告急的季节背景——“麦未登场,雪已覆地”。

明清小冰期:太湖结冰与松江棉业

顺治十年(1653)太湖“冰厚二尺”,舢板可通过。对比太湖近五十年实测,冰厚20厘米即已罕见,可见当时冬温比今天至少低1.5℃。

寒冷冲击到产业:松江府棉花价格因运输受阻暴涨三成,间接迫使江南农户增加棉纺,形成了早期“资本主义萌芽”。

我问你答:古人没有温度计,如何知道“冷暖”?

问题:没有数字,能说明多少度?

答:可以。科学家把“梅树能否结果”当作代用温度计。梅树需要≥-12℃的极端低温阈值才能安全越冬;若记录里连梅都活不成,那年一定极寒。再对照现代数据,就能算出近似温幅。

近代转折:20世纪的快速升温

根据国家气候中心2017年报告,中国1909-2011年间升温速率为每十年0.12℃;其中1980-2005年高达每十年0.28℃,是过去两千年来最快的曲线爬坡。对比竺可桢1973年的手绘折线,可见80年代后陡然上翘,学界称“剪刀差拐点”。

如何自己查找原始数据?

- 《中国近五百年旱涝分布图集》(气象出版社):按方志抄录的每年旱涝等级,时间精度到“府”,适合做本地对比。

- NCDC国际树轮数据库:青藏高原圆柏样本可追溯至公元1200年,提供年均温度重建文件CSV。

- 中国气象局“历史气候模拟平台”:在线输入地名与年代,即可下载对应年代的逐月网格温度。

新手只需记住两步:先找地方志对应年份,再去树轮数据库交叉验证,误差即可降到±0.25℃以内。

把这条三千年温度曲线的走势嵌进你的屏幕:你会发现,气候从未静止,只是过去的震荡节奏较慢,而今天的摆动更快。未来十年,如果能继续用地方志与冰芯交叉,也许我们会对“冷暖”二字有更深的敬畏。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~