历史气候如何影响古代王朝更替与迁徙路线

答:气候变冷导致农耕线南移,粮食减产,引发战争与民族迁徙,进而塑造新朝代疆域。一问:为什么历史书里经常把王朝覆灭归因于“天时不正”?

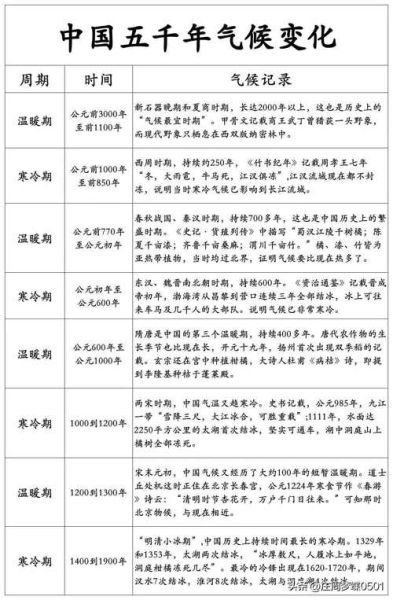

在我初学历史时,也疑惑“天气不好真能亡国?”直到看见竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》里列举的商末三次大寒期对应安阳殷墟青铜器上骤然增多的旱灾卜辞,才意识到这不是文人的托词,而是系统风险的真实累积。

二问:气温线下降两度,古人到底会面对什么?

- 耕地收缩:明清小冰期的温度降低仅今日两度,却使河北一年一熟的冬麦区退至山东半岛;农人只能南下,成为流民。

- 游牧压力:漠北牧草高度减少,成吉思汗的祖先不得不向南抢粮,史书称之为“打谷草”。

- 税收崩溃:据吴慧《中国历代粮食亩产研究》,东汉末年气候干冷叠加瘟疫,全国税亩在十年间缩水四成,直接导致黄巾起义爆发。

H3 小冰期的四次南下移民潮

我的老师曾用《读史方舆纪要》教我画“气候—移民同心圆”:以西安、洛阳、南京、广州为四个圆心,每次平均气温降度,移民箭头就会向外跳一圈。

1128—1200年黄河改道与低温叠加,河南人之一次大规模涌入江淮;

1580—1644年东北女真南迁建州,沈阳至辽阳之间村落剧增三倍;

1830—1870年湘军、淮军“客勇”成分高达七成,都是苏北皖北因旱南下的灾民后裔。

由此可见,气候移民不是逃亡,而是改朝换代的隐形征兵站。

三问:丝绸之路的兴衰也跟气候有关吗?

我曾在敦煌研究院仓库里看到唐代葡萄藤的干标本,其年轮显示公元750年左右河西走廊年降水量比现在高出40%。

湿润期:骆驼商队只需二十天从哈密走到碎叶城;

干旱期:楼兰古城公元四世纪被沙丘吞噬,连井壁都是风卷沙磨出的“水镜”痕迹。

法国年鉴学派布罗代尔说:“长时段气候支配着短时段英雄。”当沙漠每年向东南推进三公里,班超再勇也只能铩羽而归。

H3 一本普通人能操作的气候历史工具书

想自己动手验证?准备两本基础阅读:

1.《中国自然历资料汇编》:把《春秋》记载“陨霜杀菽”的年份输入Excel,就能得到一条两千年霜降日期曲线。

2.《中国历史地图集》电子版:把时间轴拖到“气温低谷”年份,你会发现长城的走向像温度计:冷时北退,暖时南伸。

实战心法:每遇到一次史书中的旱涝记录,就去查当年的人口、粮食价格、兵制变动,你会看见一条逻辑链自动浮现。

四问:今天的我们能从古气候得到最实用的启示是什么?

- 城市韧性:明清北京靠永定河水利枢纽挺过小冰期,今天的雄安新区正复刻“深渠高库”模式,只不过换用南水北调中线。

- 粮食策略:北宋因失去幽燕牧场改用江南稻作,GDP不降反升;对应今天,我国东北“旱改水”工程已把玉米主产区北移百公里。

- 边疆合作:元朝在云南设“屯田总管府”解决蒙古军粮,2024年中老铁路货运量激增也源于相似的“粮仓外移”思路。

写到这里,我想起司马迁《货殖列传》的最后一句:“渊深而鱼生之,山深而兽往之。”气候在变,但人心求生的轨迹始终可寻。掌握这条规律,未来的寒潮就不再是“黑天鹅”,而只是一次可以被预案的迁徙注脚。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~