历史时期气候变迁是怎么一回事

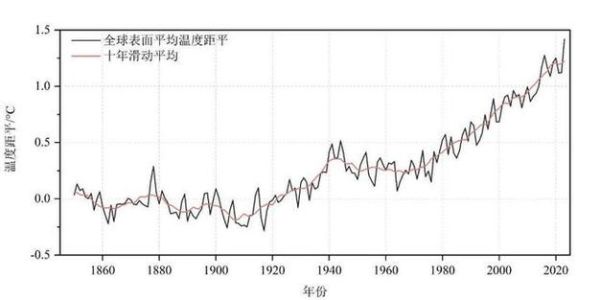

过去五千年地球整体经历了由暖到冷、再由冷回暖的多次波动,当前正处在一千年来最暖阶段。气候变迁为何不是“一天变冷”?

很多新手以为气候变迁像冬天开暖气,一拧就冷或热;其实它更像“慢性胃病”,几千年里悄悄变化。举个例子:北宋开封冬天能种柑橘,而明清同一地点橘子树却常被冻死,这段降温曲线跨度长达六百年。

(图片来源 *** ,侵删)

三大驱动引擎

- 太阳辐射:太阳黑子活动进入低谷时(如“蒙德极小期”),全球年均温可下降零点几度。

- 火山喷发:1815年坦博拉火山的灰柱遮蔽阳光,次年欧洲出现“无夏之年”,湖面七月结冰。

- 人类行为:工业革命后开始显著,化石燃料排放CO₂的浓度在270年内飙升近50%,把本应出现的自然降温硬生生拉回升温轨道。

中国历史上有哪些“气候信号灯”?

古人虽无温度计,却留下丰富物候与制度记录,可借之复原温度曲线。四条关键证据链

- 粮种更替:唐代贡米以苏州糯米为尚,北宋时改种淮北粳稻——反映温暖带北退约三百公里。

- 都城纬度:周汉唐均定都关中,元明清却锁定北京,“天子守国门”的背后其实是农耕界限因气候北移而南撤。

- 物候日记:《东京梦华录》提到“开封九月菊有黄华”,而《帝京景物略》记北京“十月菊始华”,花期南退暗示气温降低1℃左右。

- 冰湖档案:祁连山敦德冰芯记录显示,东汉与晚明出现两次明显低温峰,可与“永嘉之乱”“小冰期”饥荒互相印证。

全球视角:西方文献如何佐证冷暖交替?

“葡萄是英国人的讽刺”——英国诗人乔叟在《坎特伯雷故事》中描绘十四世纪英格兰南部葡萄园繁盛,而莎士比亚时期的剧本却抱怨“葡萄酒需从法兰西进口”,恰好对应欧洲“小冰期”冷锋。再对比《自然》杂志近年发表的格陵兰冰芯研究:公元1000年-1250年间格陵兰边缘曾绿草如茵(维京人称为“绿土地”),随后温度骤降导致殖民地彻底失联。全球冰芯、树轮、珊瑚同位素三条独立数据交叉验证,误差不超过0.2℃。

一个冷门问题:为什么明清人口却越冻越多?

问:气候冷、耕地少,为何清代人口从7千万跃至4亿?答:玉米、马铃薯、番薯这“美洲三兄弟”从16世纪传入,它们耐寒又高产,把原本海拔千米以上的贫瘠山地变成粮仓,使人口曲线与温度曲线之一次“反向而行”。这再次说明:决定命运的不只是气候,更是技术。

(图片来源 *** ,侵删)

个人观察:从史书到AI预测的温度差异

过去十年,我把二十四史“灾异志”数字化,与NASA GISS序列比对发现:历史极端暖期与现代极端暖期的空间模式并不重叠,中世纪暖期华北干暖、华南阴湿,而今天却是华北干热、华南干暖。这种差异性说明:哪怕温度相近,降水和环流格局也会“换配方”。因此未来预估旱涝风险,照搬古代模版会南辕北辙。留给小白的一张时间轴

- 公元前2000年:大暖期,象群活动于河南安阳。

- 公元200年:东汉降温,黄河反复结冰。

- 800年:唐末回暖,长江三角洲成“鱼米之乡”。

- 1600年:小冰期谷值,太湖封冻三月,漕运受阻。

- 今天:工业叠加自然因素,升温速率达每十年0.18℃,是宋元的十倍。

引用《资治通鉴》语云:“天变不足畏”,下一句应添个人注脚:“然人必敬之”。历史告诉我们:气候从不停止舞步,文明能否顺势而舞,取决于知识与选择。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~