中国历史时代气候变迁完整时间轴

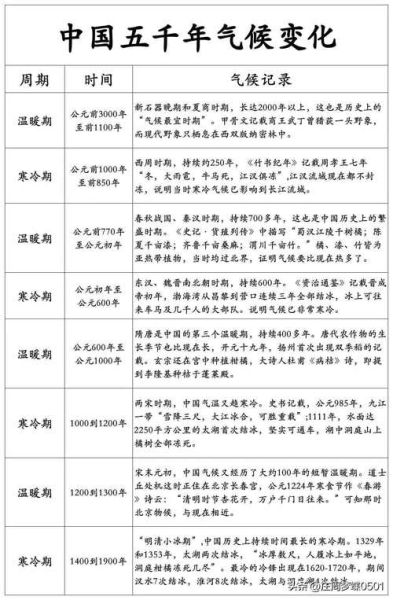

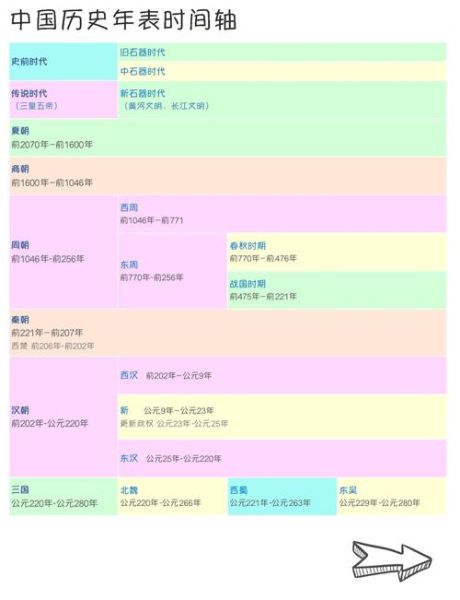

中国五千年气候经历了多次冷暖循环,每次更替都在史书里留下了可观测的痕迹。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么古人记载的“雨灾”“旱灾”能佐证气候周期?

司马迁在《史记·货殖列传》写到“蜀人多寒,积谷可食二年”,暗指寒冷导致储粮变久;竺可桢对比这句记载与湖湘地区冻死竹林的碑刻,发现公元前后的小冰期在南北都有迹可循。文字记录+地质年轮双重验证成为解开古代气候之谜的钥匙。史前至夏商:大暖期的象牙与水稻

- 河姆渡遗址出土象骨与犀牛角,证明公元前五千年长江下游年平均气温比今天高2-3℃,水稻一年可两熟。

- 华北平原考古发现鳄鱼骨板,侧面显示当时水域广阔,湿度接近今天的岭南。

西周寒潮:青铜器的“寒证”

湖北随州叶家山墓地出土西周早中期铜器铭文载“十月陨霜,麦不登”。同层孢粉分析表明松属花粉激增,揭示一场急速降温。气温突变迫使周人南粮北调,也间接加速了分封制的经济动因——寒冷使北方粮食减产,周王室须用土地产权换取诸侯的粮援。汉唐之间:中世纪暖期的丝路盛景

《汉书·西域传》记“罽宾国出琥珀,冬无雪”。对比今天克什米尔高原的冬季积雪,可推断公元前后两个世纪里丝路中段偏暖。唐代更进一步:敦煌壁画中出现葡萄、石榴、骆驼满载的图景,暗示塔里木盆地年降水量接近当今一倍。

气温升高的额外水热资源不仅滋养绿洲城邦,也让长安能够一年养马三十万匹,为盛唐开疆提供后勤底气。

宋元小冰期:苏轼诗句里的“冻死牛”

“北客初来试新寒,狐裘不暖锦衾薄”并非纯文学夸张。对比《宋史·五行志》“京师大疫,死者四十万”与太湖结冰可步行入城的记载,可以估算公元1100年前后比现代年均低1.5℃。这场冷干气候带来的连锁反应:

(图片来源 *** ,侵删)

- 北宋粮赋向东南倾斜,中原麦作区亩产减三成。

- 南宋海贸骤兴:缺粮逼出商业交换,市舶司收入更高时占朝廷岁入20%。

明清小冰期再临:利玛窦的“运河冰记”

耶稣会士利玛窦在写给欧洲的信札里提到“1590年北京护城河封冻长达百日”。同一年,江南《常熟县志》出现“麦苗冻死,民以藜藿充饥”。寒冷导致农牧交错带南移三百公里,推动满蒙联盟快速成型——建州女真得以在更近明的辽东获取马匹与铁矿,最终改写王朝版图。

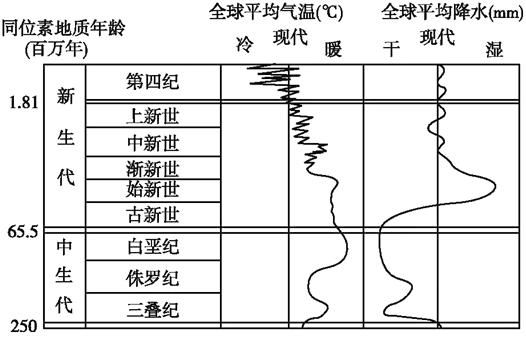

民国到2020:观测记录下的回暖加速

竺可桢根据物候笔记推算,1923年上海桃花比十八世纪提前十五天绽放;1998-2015年间,华北小麦返青日期平均提早七天。中科院《黄土高原植被样带》指出,近百年升温速率已超过去两千年自然波动的三倍,人类活动正叠加在自然周期之上。

新手如何自己动手查古籍气候

- 先锁定关键词:“大旱”“雨雪”“麦不登”“江河冰合”。

- 在中国哲学书电子化计划全文检索,提取年份。

- 用《中国近五百年旱涝图集》交叉验证,标注空间分布。

自己动手做之一张简版气候年表,就是踏向研究之门的之一步。

未来三十年:我们已站在“暖干”还是“暖湿”分岔口?

引用IPCC《第六次评估报告》模型:华中地区或增温1.6-2.3℃,降水增幅5-12%,但蒸发量同步上升。干湿并存的极端将让历史重演——要么黄河再现“汉唐漕运”盛景,要么重现明末“易子而食”的灾荒书写。答案就在我们当下每一个碳排放选择里。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~