我国气候历史变化时间表完整版

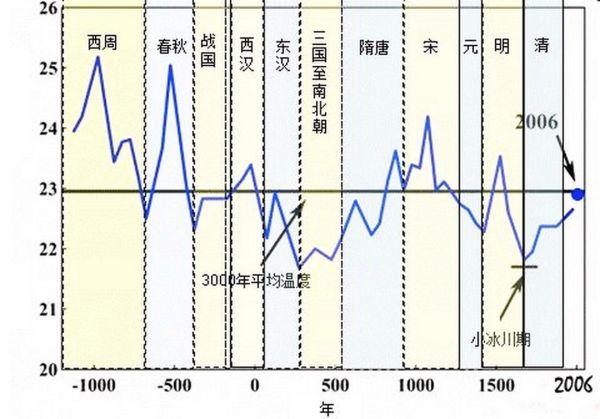

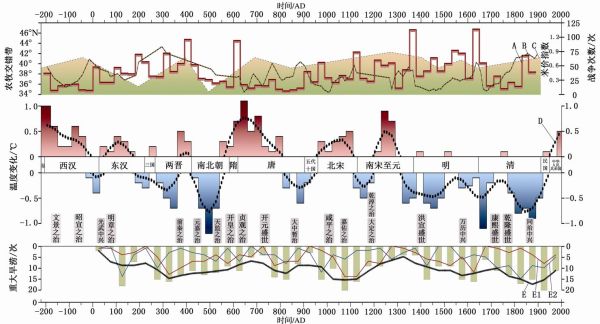

答案:过去五千年里,中国曾先后经历四次冷暖循环,每轮约八百年,当前处于近代暖期自19世纪中期开始升温并持续至今。为什么五千年的时间表对今天依旧重要?

司马迁在《史记·天官书》中写下“星宿改易,寒暑推移”,提示气候与国家命运并行。我把这句话贴在书桌前,提醒自己:历史气候不是冷冰冰的数字,而是农业收成、人口南迁、战争爆发的隐形推手。抓住这八百年周期,小白的你也能预判长期趋势。

核心四问,一口气说清楚

1. 最早的寒冷阶段发生在哪?

约公元前2000年至前1000年。考古显示,黄河流域年平均温度比今日低约1.5℃。商王频繁迁都,表面是躲避洪水,实则也在追随更温暖、更稳定的耕作带。甲骨文中“大雩”祈雨记录密集,侧面验证季风减弱,干旱与低温并存。

2. 汉唐为何成为古代暖峰?

公元700年前后,年均温高出今日0.5℃。杜甫回忆开元盛世“江南好风景”,实则江南双季稻北界推到淮河,稻米产量直接翻倍。暖期赐予唐廷充沛的漕粮,支撑起万邦来朝。我的观察:政治稳定常尾随气候红利,而非相反。

3. 明清小冰期真的让帝国停摆吗?

1580—1700年,华南降雪南界到达福州,太湖封冰三次。据《明熹宗实录》,山东“夏四月飘雪”,粮价暴涨五倍。冷与旱叠加,闯王李自成揭竿而起。从档案看,崇祯朝每年赈灾银占岁出四分之一,财政枯竭导致关宁防线崩溃,可谓气候压垮王朝的最后一根稻草。

4. 当代变暖与历史有何不同?

从1850年至今进入近代暖期,升温速率约为每百年0.8℃,而隋唐暖期仅每百年0.2℃。工业革命叠加人类排放,把原本自然的“慢跑”改为“冲刺”。中科院《中国气候变化蓝皮书》指出,若按现有轨迹,2040年前后,中国将出现历史上前所未有的连续极端高温夏季。

一张新手友好的对照表

| 时期 | 温度相对今日 | 主要事件 | 史料举例 | |------|---------------|----------|-----------| | 仰韶冷期(前2000) | -1.5℃ | 粟作衰退,部落南迁 | 陕西半坡遗址孢粉 | | 汉暖峰(公元元年前后) | +0.3℃ | 屯田西域,张骞通使 | 《汉书·西域传》 | | 唐暖峰(700年前后) | +0.5℃ | 稻米北上,京杭运河 | 《通典·食货》 | | 明清小冰期(1580—1700) | -1.0℃ | 农民起义,人口流亡 | 《明史·五行志》 | | 近现代暖期(1850—) | +1.2℃ | 北方冬小麦减产,台风北探 | 国家气候中心监测年报 |小白怎样利用这张时间表预测未来十年?

- 抓周期:把八百年大周期拆成二十年小步,你现在正处于近现代暖期的升温中段,至少还有三十年才见顶。

- 看季风:近十年华南前汛期降水持续偏多,与明清小冰期的干旱形成对冲,大概率延续。

- 查粮食:北方干旱线已北移近两百公里,玉米主产区正在向齐齐哈尔延伸,投资土地前先搜索年降雨趋势线。

写在最后的个人提醒

《齐民要术》序言写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。”我把书中“天时”一词批注为“长周期气候”,“地利”批注为“短周期经济波动”。无论政策、股市还是买房,别让目光只停留在三年内的热点;把目光拉长到气候周期,很多眼前的困惑会变得清晰。

下一次台风季节来临前,不妨翻到公元1654年《闽书》里记载的“榕树尽拔,海潮入城”,你会发现,历史早已给出相似的剧本,只是换了一批演员。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~