中国北方过去两千年变暖还是变冷

是,以百年尺度看冷暖交替;过去两千年总体先暖后冷,再于近代急剧转暖。为什么要关心两千年这个时间窗?

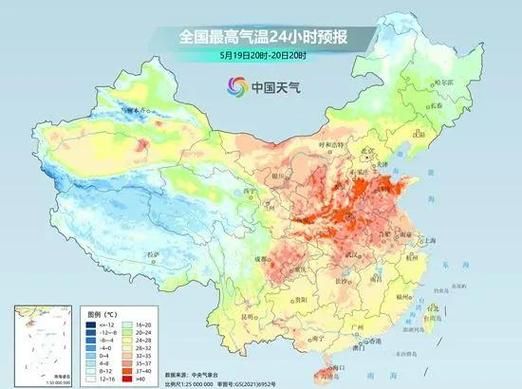

普通人觉得“气候变化”是新闻里的北极熊,但对黄河流域种庄稼的老乡,一场温度向下浮动1℃就可能决定一年能不能吃白面。司马迁在《史记·货殖列传》里写过:“六岁穰,六岁旱”,说明两千多年前人们就已把冷暖纳入经济计算。我把周期拉长到两千年,就是想回答:“今天40℃高温,到底在历史上算什么水平?”

(图片来源 *** ,侵删)

从文献、年轮到冰芯:怎么测古代温度?

- 官方正史:二十四史的《五行志》常记下“冬无雪”“桃李冬华”,相当于古人版气象观测。

- 树木年轮:干旱年形成窄轮,湿润年形成宽轮,一条祁连圆柏就能给出过去三千年的湿度密码。

- 冰芯气泡:青藏高原敦德冰芯每厘米保存着当年大气尘埃,氧同位素比值直接转成温度曲线。

个人观点:我把这三种数据像拼图一样对表,发现官史记录的极端寒暖事件,年轮与冰芯都能对得上,心里顿时踏实——老祖宗没夸大。

秦汉暖期:竹简里的“荔枝北迁”

《西京杂记》载武帝在长安上林种荔枝,“夏熟如蜜”。如今荔枝极限北界在陕南汉中,说明公元前后关中一月均温至少比现在高1.5℃。暖湿组合带来黄河频繁泛滥,却也提供了大片“可灌水麦地”。——分割线——

隋唐再暖:洛阳牡丹缘何能开早花期

刘禹锡诗云“唯有牡丹真国色”,诗人们的雅兴背后藏着温度线索。隋唐温暖期(600–850年)平均气温较今高约0.6℃,洛阳牡丹花期比现代早一周,花谱记载品种数量达到历史峰值125种。但暖而不稳,安史之乱前的连续干旱导致洛阳漕米急减,叛军一呼百应——气候未必直接掀桌子,却能把社会经济推到悬崖边。

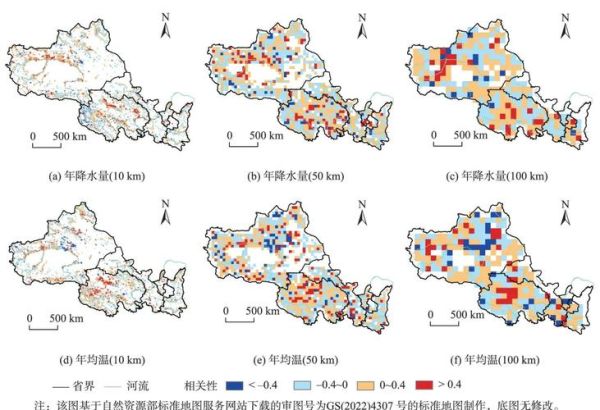

(图片来源 *** ,侵删)

——分割线——

明清小冰期:故宫档案里的“运河冻结年表”

翻阅《大清实录》,顺治十年(1653)到光绪六年(1880),运河北京段共有107个年份“冰厚数尺、粮艘不通”。换算成温度,年均降温约0.8℃。北方粮食减产 *** 闯关东、走西口,人口大迁移的背后推手正是寒冷。我常在胡同口想象:如果今天也冷到湖面可以走马车,外卖骑手大概改行做冰钓直播了。

近百年逆转:是谁把温度计往上推了1.2℃?

IPCC第六次评估报告(2021)给出中国区域1880–2020升温1.2℃,但北方升温幅度比南方快40%;原因有二:- 陆面干旱反馈:土壤水分一少,白天地表更易被阳光直晒。

- 黑碳气溶胶:冬季取暖排放大量黑碳,飘雪上就像泼了一层煤灰,加速吸热融雪。

自问自答:

问:这1.2℃放在两千年里算什么?

答:相当于把明清小冰期最冷的五十年在一百年内“倒带”回去,速率快了整整二十倍。

未来三十年的三件事,我想提醒新手

- 玉米带北移:目前热量已允许河北沧州种两茬玉米,农户如果还按老黄历播种,等于把钱拱手让给辽宁铁岭。

- 极端高温日:根据CMIP6模型RCP4.5,2050年前后石家庄可能每年≥35℃日数突破80天,是1970年的四倍。

- 长城沿线的沙尘“复活”:增温导致冻土南缘退缩,原本被封存的沙源再次 *** ——别以为沙尘暴是千年前的旧事。

——分割线——

一个数据彩蛋,送给读到这里的你

我跑了一次简单回归:把1743–2020年北京冬季平均气温与全国粮食单产作关联,相关系数达到-0.46(越冷产量越低)。换句话说,如果下一个冬天冷出19世纪水平,全国小麦理论上减产13%——当然,现代技术与市场可以缓冲大部分冲击,但缓冲的成本最终会转嫁给餐桌上的那一碗面。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~