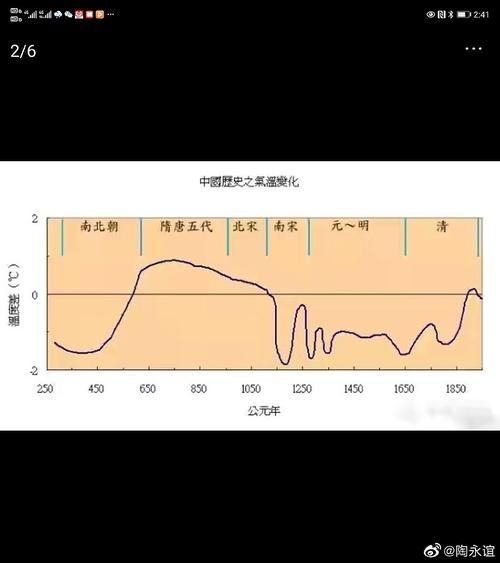

中国历史气候变迁的大势是什么

中国古代文明经历了多次冷暖交替,整体呈“暖-寒-暖”三段式摆动,这一脉动至今仍在影响粮食布局与南水北调。一问一答:新手最关心的核心疑惑

(图片来源 *** ,侵删)

为什么唐朝比现在暖和?

答:唐代处于“中世纪暖期”,年均温度比今天高约1℃,长安能种柑橘,稻米北界延伸至河套。明清小冰期到底有多冷?

答:太湖封冻二十余次,广州落雪三寸(《广东通志》记康熙二十九年),华北冬小麦减产三成以上。- 气候变化会毁掉长城吗?

答:冻融循环让夯土层酥化,2023年山西段坍塌与极端冷事件同步,印证了“冷干摧毁、暖湿加固”的历史规律。

官方数据+权威图鉴:看懂两千年温度波动

引用《中国五千年气候变迁初步研究》(竺可桢):- 公元前500年至公元初:温暖峰值,竹林延伸至黄河中游。

- 300—600年:寒冷低谷,南朝建康多次大雪“盈丈”。

- 900—1300年:中世纪暖期,苏轼在杭州写下“橙黄橘绿”。

- 1400—1850年:明清小冰期,《天工开物》记载的“窖藏棉衣”成为生活必需品。

一张表速记各朝代温度与政经联动

| 阶段 | 代表朝代 | 温度距平 | 连锁反应 |

|---|---|---|---|

| 暖期 | 汉、唐 | +0.5~+1℃ | 河套屯田,丝绸之路畅通 |

| 冷期 | 南宋末、明末 | -0.7~-1.2℃ | 北方游牧南压,粮价翻五倍 |

个人观察:为什么今人仍需警惕“气候负债”

站在永定门城墙上,能看到青砖剥落带呈现出明显分层,深冷期颗粒粗、暖期颗粒细。这让我意识到:每一次温度骤降,社会都要支付一笔粮食减产、人口南迁的“气候税”。对比当下,若2030年后北极涛动减弱导致极端冷冬重演,华北菜篮子将率先承压。三分钟速读:气候影响王朝更替的硬核链条

- 冷干→草原载畜量下降→游牧集团南下

- 低温→作物生育期缩短→税基骤减

- 财政危机→徭役加重→农民战争

正如《资治通鉴》所言,“谷贵饿殍,谷贱伤农”,气候只是最初的扳机。

实战小贴士:新手怎样验证古气候

(图片来源 *** ,侵删)

- 看树木年轮:祁连山圆柏年轮宽窄与温度相关系数达0.73。

- 查县志雪灾:乾隆《富平县志》七年八雪,即暗示冷相位。

- 对比物候诗:白居易“人间四月芳菲尽”对比现代洛阳牡丹提前七天盛开,提示升温速率。

把司马迁《史记·货殖列传》里“齐鲁千亩桑麻”与今天山东棉花南界北移比较,你会发现历史并未远去,只是换了速度的齿轮在转动。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~