中国历史气候变迁的影响有多大

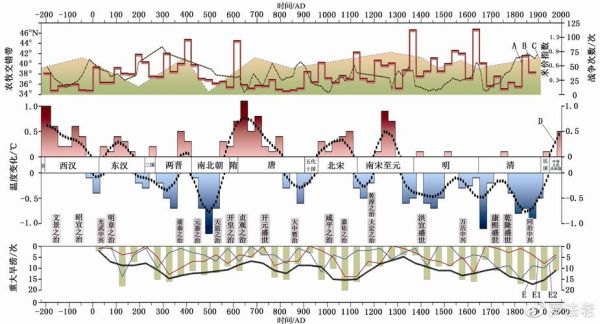

答案:从商周至今五千年,气候波动让黄河文明南移、北方游牧强化、经济中心由关中转向江南,影响远超“冷了多穿衣”这么简单。我们说的气候变迁到底是什么?

问:是天气预报里的“气温降两度”吗?

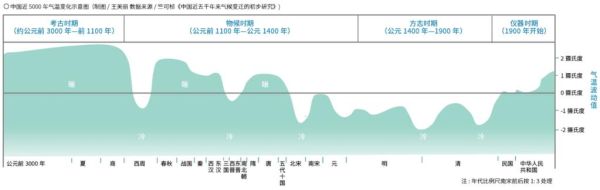

答:它是百年甚至千年的大趋势。竺可桢把近五千年划分成四大冷暖交替期:

(图片来源 *** ,侵删)

- 仰韶—殷商温暖期(约前3000—前1100),象群曾栖息黄河流域;

- 西周寒冷期(前1100—前800),《诗经·豳风》“一之日觱发”描写北风如刀;

- 隋唐温暖期(600—1000),长安可种柑橘;

- 明清小冰期(1300—1900),太湖结冰车马可行。

————————————

气温下降一度,王朝会怎样?

问:一度温差真的动摇国本吗?

答:翻看《汉书·食货志》与《明实录》就能发现:每遇低温期,粮产锐减、边患升级。

- 东汉末降温:谷物歉收、流民四起,《后汉书》记“人相食”;

- 万历小冰期:辽东亩产降三成,努尔哈赤顺势崛起,东北铁骑南下。

一句话:气候递一把刀,社会矛盾自己完成最后一击。

————————————

为什么南方的稻香逐渐盖过北方的黍稷?

问:难道古人不怕冷,为何集体向南?

答:当黄河流域的积温跌破小麦生长下限,人们发现江南双季稻产量反而提升。

唐朝安史之乱后,官方漕粮重心从洛阳——>扬州;

南宋干脆把临安(杭州)升格为行在,经济中心自此稳居长江下游。

引《宋史·食货志》:“苏湖熟,天下足”成为新谚语。

————————————

游牧民族南下=天气太冷?

问:难道草原人一冷就入关?

答:不全对,真正推手是“气候+生态+技术”共振。

- 寒冷导致牧草减产,马匹掉膘;

- 铁制马镫普及,机动性大增;

- 中原内乱边防空虚。“天时地利人和”凑齐,草原势力才会蜂拥而至。

《草原帝国》作者勒内·格鲁塞写道:“蒙古人的马蹄是 *** 旱和寒冷驱动的。”

————————————

我们能从古气候学到什么?

问:这段历史对我们还有用吗?

答:三点个人观察供参考:

- 灾害链思维:古人用改河道、修陂塘应对水资源骤变,今人亦可从“海绵城市”中寻找灵感;

- 粮仓备份:明清在南方的“常平仓”制度成功缓冲了粮价波动,数字粮食储备可借鉴其分散逻辑;

- 跨区域协作:唐朝以江南养长安,今朝则可用“西电东送”“北粮南运”来平抑气候差异。

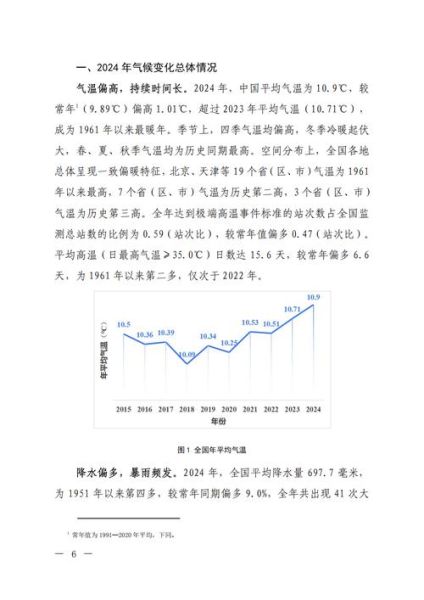

最后放一组数据:瑞士联邦理工学院PAGES 2k Consortium(2023)重建的数据显示,过去两千年的最冷十年集中在1601–1610,恰与明末大乱重叠;最暖五年落在1996–2000,对应我国经济高速期。人类从来不是气候的奴隶,却总在气候给出的十字路口做出选择。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~