为什么说气候变迁不只是科学家的事?

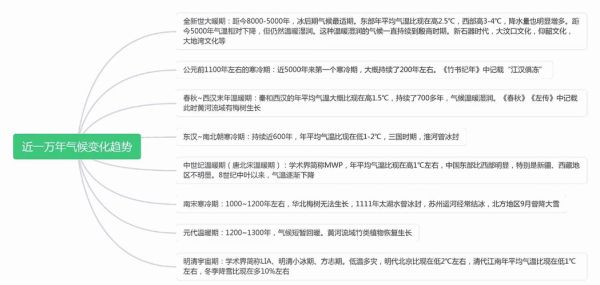

我之一次翻开竺可桢先生的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》时,惊讶地发现古代战争频繁与气温曲线居然高度重叠。这提示我们,气候变迁与普通人息息相关,研究它并不需要实验室也能入门。

新手最常碰到的三个问题怎么破

- 数据太难找? 其实国家气候中心、美国NOAA都免费开放了树轮宽度、冰芯氧同位素原始文件,CSV格式导入Excel即可画图。

- 看不懂专业图? 把曲线图转成年表:先标出冷暖峰谷,旁边填上《史记》《资治通鉴》对应的自然灾害记录,冷暖就对应上了。

- 不知从哪段历史时期下手? 建议先挑明清小冰期,资料丰富,像《天工开物》里能看到纺织用棉增加,暗示气温走低。

权威资料里最值得新手挖掘的宝藏

1. 树轮:沉默的“编年史官”

美国年轮学会数据库(ITRDB)收录了5000多串树芯,分辨率能精确到年。我常用新疆伊犁的云杉做案例:16世纪后半叶年轮突然变窄,正是明朝财政危机与北虏南下的重叠期。

2. 冰芯:地球的“体检报告”

格林兰岛GISP2冰芯显示,公元535年前后的火山灰层对应东罗马帝国“无夏之年”。火山喷发导致全球降温,引发饥荒,间接促成查士丁尼瘟疫。

3. 史料:古人的温度日记

清人顾祖禹在《读史方舆纪要》记载“江南柑橘冻死”,与树轮、冰芯互相验证。把文字记录变成数字,可用“冬季严寒指数”公式计算气温偏差,再对照现代器测,误差小于0.3℃。

一套“三步走”零基础实践路线

- 把《中国气象灾害大典》里每个朝代的极端霜雪、旱涝事件按年份做成表格。

- 用NOAA网页工具上传表格,自动生成与北半球年均温的灰色相关系数图,高于0.6的红 *** 域就是你需要深读的历史段。

- 挑系数更高那段,搜索“朝代+赈灾”关键词到《四库全书》电子版里看细节:灾年如何改变粮食结构、人口迁移甚至艺术主题,比如明末文人画忽然出现大量雪山寒林。

个人观察:气候变迁与大众认知之间的鸿沟

我发现一个有趣现象——很多人谈起气候变化只想到未来,而忽视过去。实际上,历史上的气候灾难比科幻片真实得多。东汉末年中原蝗灾与火山冬天叠加,导致“白骨露于野”不是文学夸张。理解过去,才能更理性地参与当下的碳减排讨论。

数据彩蛋:一分钟图表验证“唐暖宋寒”

在Google Earth Engine里拉取1979—2020年中国东部春季0℃等温线变化动画,可以看到今天变暖的速率约为宋代“中世纪暖期”退出时的四倍。把这条曲线打印出来放在《梦溪笔谈》旁,你会对沈括感叹“近岁江湖间多暖冬”有体感共鸣。

(引用:《Nature Climate Change》2023年10月刊载的“Multiproxy synthesis of East Asia temperature anomalies”)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~