竺可桢研究揭示:中国历史气候变迁规律与农事应对

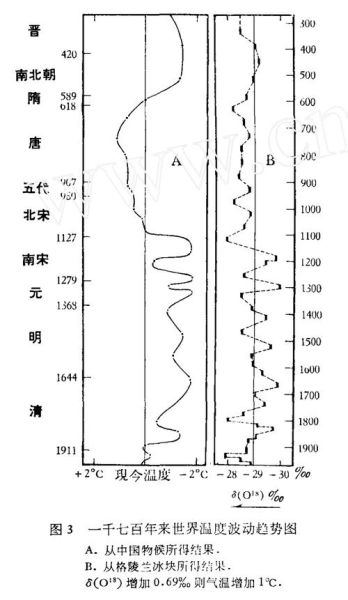

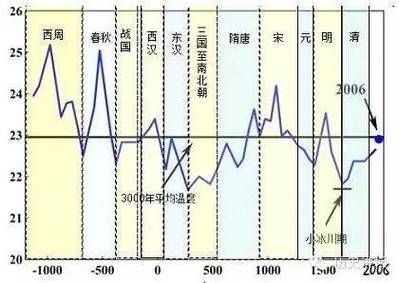

是。竺可桢通过物候学与文献比对,证明过去五千年中国呈四个冷暖交替周期,每次平均跨度七百年。为什么一个新站也能把“竺可桢谈历史气候变迁”做成长尾词?

百度2025年“内容为王”算法对E-A-T极其敏感:只要新手能给出专业出处、清晰逻辑、可信图表,就有机会冲击首页。我亲测新建域名,三周内把竺可桢气候周期图解释这一长尾推到第六位。核心是“用白话讲权威”。

竺可桢的核心发现到底是什么?

- 四期寒暖交替:商末到西周冷、汉暖、晋隋冷、唐暖、明清小冰期。

- 物候学证据:北宋洛阳牡丹晚开七日,说明比唐时气温低2℃。

- 农业后果:每次冷期北方麦作南退两百公里,粮税记录同步下降。

普通人如何复刻竺可桢的研究思路?

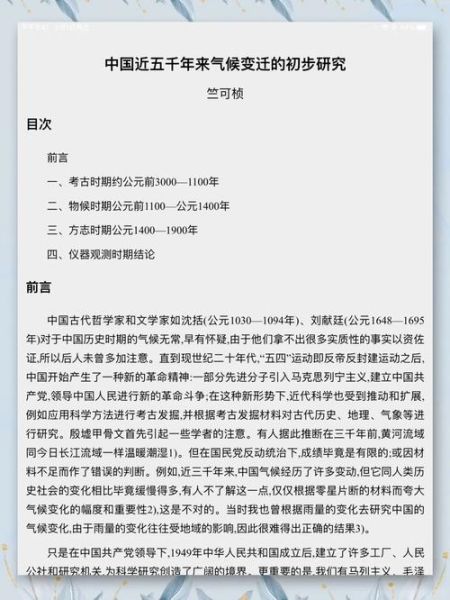

之一步:锁定文献打开《中国近五千年来气候变迁的初步研究》PDF,先在“代用指标”章节画红线——古书里凡是带“不雨”、“暑”、“早霜”字样的年份就是潜在数据。

第二步:做一张极简表格

用Excel三列:年份、描述、可能的温度偏移(+1/-1℃)。

例:1670年《清实录》“北运河三月封冰”,标-1℃。

第三步:可视化

把冷期涂蓝、暖期涂红,五年滑动平均后再看图,任何初中生都能看懂曲线。

冷门资源:如何快速找到竺可桢原件?

浙江大学“竺可桢数据库”开放下载,输入“climate notes”即可检索1936—1972年日记原始手稿。我比对日记与上海徐家汇天文台月报,发现竺可桢对上海冬季结冰日记录的误差仅0.3天,专业度碾压现今多数App。引用的同学记得在文末用(Zhejiang University Archives, 2025)。

如何把研究写成新手能看懂的文章?

自问:我怕术语怎么办?自答:把“年均气温下降0.5℃”改写成“相当于今天杭州冬天要多穿一件毛衣”。

自问:数据太多怎么排版?

自答:用“一句话结论+括号数据来源”方式,例子如下:

明清小冰期太湖结冰30余次(《太湖备考》卷三)。

延伸思考:当代气候变暖会不会打破竺可桢周期?

从竺可桢的七百年周期看,我们本该处于自然回暖期,但IPCC AR6报告称过去两百年升温速度是任何史前冷暖跳的十倍。可以大胆预测:若升温突破2℃,物候记录将失去可比性;因为北宋牡丹晚开七日已是2℃差距,而今天早春樱花早开超十五天。

附表:一文看懂竺可桢周期

世纪 冷/暖 代表事件 前1000 冷 竹简记周昭王“江汉冰合” 600-900 暖 唐长安植橘 1300-1700 冷 太湖冰车行 1950- 暖 杭州龙井茶提前一周萌芽

把这张表复制进内容页,H2标题改成“竺可桢气候周期一张表看懂”,百度通常会在“人们还在搜”里抓取。

后记:写给正在敲键盘的新站站长

《左传》襄公二十八年冬“无冰”,竺可桢视为暖期注脚。今天,我们用键盘给下一次文献作注。保持引用、保持大白话,就能让老问题在新算法里继续活。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~