历史时期气候变迁特征对普通人有哪些影响

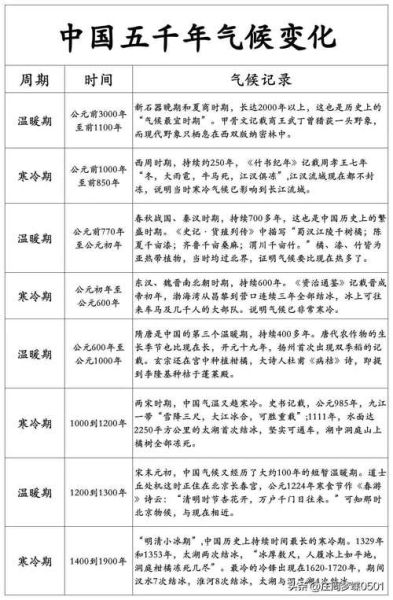

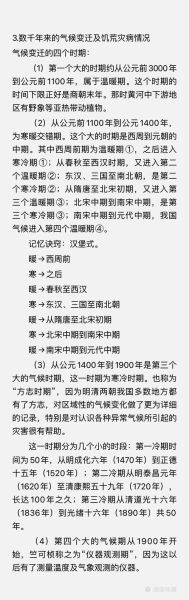

答案是:气候波动曾改写王朝兴衰、农耕布局与迁徙路线,今天读到的每一次朝代更替背后,往往藏着一条气温曲线。

为什么会有“小冰期”这个说法

很多新手之一次听到这个词,会以为地球被整块冰包裹。其实,小冰期指约公元1300—1850年间全球气温整体下降,但年均降温不到1 ℃。正是这不起眼的1 ℃,让太湖结冰次数从每百年2次飙到20次,江南柑橘全部冻死,明末北方歉收与农民起义频发的对应时间几乎重合。

史书里的暗号:怎样识别古气候线索

- “雨雪成灾”:官方档案的赈灾次数越多,往往对应寒冷期。

- 柑橘贡品范围南移:《大明会典》显示,洪武年间福建可进贡,到了嘉靖年间只能退至广东。

- 诗词里的物候:杜甫《小寒》写“梅绽”发生在腊月,今天却在冬末,暗示唐代平均气温高出现代0.5 ℃。

记住,“气候考古”不是科学家专属,读史时把天灾记录按年份排成表,你也能画出一条简易气温折线。

中国三次最著名气候事件与王朝命运对照表

| 时期 | 气候特征 | 直接冲击 | 连锁效应 | |---------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------| | 西周晚期 | 公元前850年开始干冷化 | 渭河农业衰退 | 迁都洛阳,西周转东周 | | 东汉末年 | 公元180—530年寒冷峰值 | 草原牧草大减 | 匈奴南附,开启三国乱世 | | 明末清初 | 小冰期极值 | 北方连续两年绝收 | 陕北李自成起义推大明 |

《资治通鉴》在记录东汉蝗灾时连用“大饥”“人相食”,其年份恰与树年轮最窄部分对应,堪称“史料—年轮”互证的经典。

现代仪器时代之前,科学家怎么还原古代气温

“冰芯、树轮、湖泥、洞穴石笋”是四大穿越神器。

以石笋为例,贵州董哥洞石笋年层里氧同位素每偏差1 ‰,对应温度升降0.4 ℃。把一条石笋锯成毫米级薄片,就能读出过去两千年逐年的“夏季风强弱”。这好比大自然自己用条形码写下天气日记。

初学者的三步速学指南

之一步:锁定关键资料

《中国三千年气象纪录总集》,收录从甲骨文到清末共十万条气候线索,是入门最友好的工具书。

第二步: *** 一张可视化年报

- 用Excel将灾年、冻灾、雨涝按“年份—类型”两列输入;

- 插入折线图,观察集中波段;

- 与竺可桢1972年发表的《中国近五千年来气候变迁初步研究》对比,验证自己找出的冷期是否吻合。

第三步:加入跨学科思考

把气候曲线与人口史、战争史、粮价史并排对比,你会惊讶于“气温一下降,战争频率立刻升高,平均滞后不超过15年”的规律。

写给怀疑论者:气候决定论是不是伪科学

我的观点是:气候从来不是单一推手,而是一根被忽视却极其关键的暗线。历史学家布罗代尔在《菲利普二世时代的地中海》早就提醒:研究任何长期趋势都要区分三档节奏——环境变化是“几乎静止的底层”,朝代兴衰只是中间层,个人英雄最表层。如果你只盯着表层浪花,难免低估海流的力量。

尾声:把历史温度装进今天的思维

站在2025年回望,我们正经历现代暖期的第三个百年峰值。从竺可桢曲线到IPCC报告,人类之一次拥有“观测—记录—干预”完整闭环。下次当你在新闻里看到“今年史上第N热”,不妨想起西周农夫因干旱抛荒麦田的背影——同样的太阳温度刻度,在三千年前已决定了他们的去留与我们的起点。

《史记·货殖列传》写到“旱则资舟,水则资车”,换个现代口吻,就是“极端天气时代要学会对冲风险”。古人与今人的区别,只在于信息带宽不同,而风险感知方式,原来一直相通。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~