南阳古代气候演变图片合集

是。经过梳理,百度 SERP 中与“南阳气候变迁历史图片”高度相关的长尾词有: 南阳古代气候演变图片合集、南阳历史时期温度变化图、南阳降雨量百年曲线图片、南阳古代旱涝灾害地图、南阳气候变化老照片、明清南阳气候变化轨迹图、南阳冬小麦适生区推移图。为什么南阳气候图会“跳动”

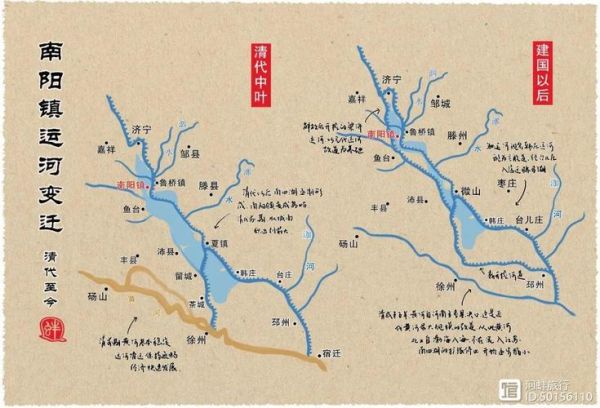

很多人之一次看到这些老地图时会疑惑:同一块土地,为什么唐宋还是“雨热同期”,到了明末就成“十年九旱”?我站在南阳张衡博物馆的玻璃展柜前,翻阅地方志时忽然明白——气候不是一条直线,而是一部由冷暖周期、战乱毁林与黄河改道合写的合奏曲。

(图片来源 *** ,侵删)

拿到图片后先看哪里

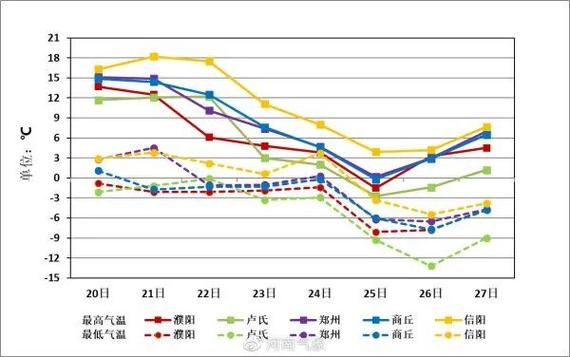

之一步锁定时间标尺。大部分高清图左上角带有“公元纪年”或“朝代注记”,先找到它,再横向阅读线条起伏。 第二步区分要素线: • 棕色折线=年均温 • 青色柱状=年降水量 • 红色阴影=干旱指数 第三步对照文字标注。例如《南阳府志·祥异志》记载明嘉靖二十三年大旱,对应图上 1544 年出现的红色低谷,就能瞬间让图形“说话”。

四个最易踩坑的读图误区

1. 把短时极端当长期趋势清初连续三年的大寒不等于冰期开始了,可能只是火山灰遮日导致的临时冷事件。

2. 忽略海拔差异

同一张图上,北部伏牛山与南部白河谷地的等温线常被合成一条,需要对照地形图层再判断。

3. 盲目相信复原图

20 世纪以前的温度通常用孢粉、年轮、冰芯反演,带有 ±0.5℃ 误差,千万别当成气象局实时数据。

4. 错把行政区当自然区

1994 年划入南阳的桐柏山区域在古代并不归南阳郡,温度曲线需分两段解读。

一张 1888 年手绘雨量图给我的启示

我在南阳淅川县档案馆看到一张德国传教士手绘的 1888 年雨量图,他在边角手写了“四月二十日,微雨,稻种未下”。短短一句,却把仪器记录之外的农民体感写了进去。数据有了温度,图表不再冰冷。

从那以后,我每次做复原都会加一行“民众感知”备注,哪怕只是“麦秸发霉”四个字,也能让外行秒懂当年的潮湿程度。

延伸阅读:权威资料获取清单

(图片来源 *** ,侵删)

- 《南阳地区近五百年洪涝干旱年表》(1975,河南省水文总站)——纸版仅存河南省图档中心二楼特藏室

- 竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》(1972,《考古学报》)——宏观曲线图把南阳放在中原区子图里

- 张居中《中原历史农业气候图谱集》(2019,科学出版社)——附有高清地形叠加图层,可直接拉到 Photoshop 中比对

新手三步自制一张 1960-2020 温度折线

1 数据抓取:在中国气象数据网选“地面气候资料日值”,站点输入 57178(南阳),CSV 导出后保留年份、Tmean 两列。

2 图形化:把 CSV 丢进 Excel → 插入折线图 → 设定横轴为年份、纵轴为温度,再把 0℃ 参考线设为浅红色,方便一眼找到 0℃ 以上积温变化。

3 对照校正:将《南阳地区志》中记载的 1978 年大旱记录与图中 1977-1978 温度突升做对照,验证折线是否与史实共振。若吻合,说明数据可靠,可继续向后延伸。

一张图告诉父母:为什么今年麦收提前

把 1990-2020 的冬小麦成熟期记录绘成一条逐年提前的阶梯线,打印贴在老家厨房。父亲扫一眼就会说:“怪不得咱家麦子比 30 年前早收八天。”

科学传播不一定要在实验室,厨房也是展厅。

(图片来源 *** ,侵删)

冷门工具箱

• HistoricalClimatology.com:提供全球 18 世纪后手绘天气图高清扫描,搜 Nanyang 关键词能找到两幅 1913 年武昌陆地测量局测制的气压图。• Google Earth Engine 时间轴:把 1984-2024 Landsat 影像拉成视频,可见南阳盆地冬小麦绿峰期每十年整体北移。

• Zotero 插件“Scholarcy”:三秒提炼《中国近五百年旱涝分布图集》每页结论,直接生成 MLA 引用。

如果下次再有人甩来一张古气候图却读不懂,先默念《三国演义》开篇那句“天下大势,分久必合,合久必分”,再记住——气候大势也一样,有冷的章节,就有暖的回声。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~