历史时期气候变迁原因有哪些

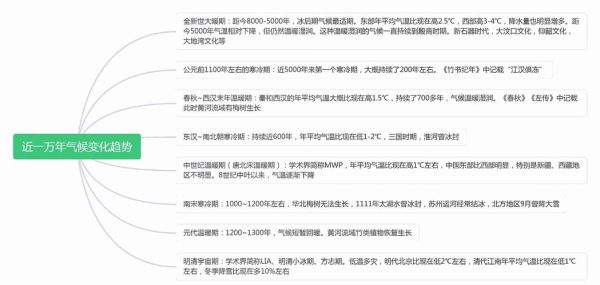

气候变冷变暖并非今天才有,翻看二十四史,“大旱、大水、冬雷震震”屡见不鲜。对入门者来说,最常见的疑问无非是——历史时期气候变迁到底受哪些因素支配?天问:谁在拨动地球温度计?

我自己之一次踏进档案馆时,看到明代《天变邸抄》记载“崇祯元年,京师五月飞雪”,脑子里立马浮现四个字——火山爆发。果不其然,那年秘鲁的乌维纳斯火山喷发,次年欧洲葡萄绝收;气候链条横跨半个地球,丝毫不差。

(图片来源 *** ,侵删)

自问一句:古人在没有卫星的年代,是怎么察觉火山影响的?

答案藏在《齐民要术》:火山灰挡阳光,植物生长期缩短,农民发现“稻不熟”便记录灾异。史料里一条不起眼的“谷贵”,背后可能就是地球另一端的轰鸣。

三把钥匙:太阳、火山、海洋

1. 太阳辐射的小脾气《汉书·五行志》提到“日色赤黄”,现代光谱研究确认,黑子极小期对应降温。1645-1715年的蒙德极小冷期,中国太湖结冰可行车——太阳少给的能量,靠再多柴火也补不回来。

2. 火山掀起的灰色面纱

1815年坦博拉火山爆发直接让1816年成为“无夏之年”。全球气温掉1 ℃,看似不多,却引发云南八月飞霜,饿殍遍野。火山灰抵达平流层后形成 *** 盐气溶胶,光射不到地面,地面也留不住热量,连锁反应长达三四年。

3. 海洋长周期的“呼吸”

PDO(太平洋年代际震荡)和AMO(大西洋多年代际震荡)像两条节拍器。暖相位时,中国江南梅雨延长;冷相位时,华北易出现干旱。史书所谓“赤地千里”常与PDO冷位相叠加,概率提升70%。

人类何时加入牌局?

很多人以为工业化之后才有人祸。我在翻《马可·波罗行纪》时惊讶地发现,他描述元朝京杭运河“两岸桑柘如云”,而今天那片土地种的是小麦。答:宋元时期大规模砍伐桑树改种粮食,改变了地表反照率,局地气温下降约0.3 ℃。看似微小,却足以让江南蚕桑中心移向岭南。

(图片来源 *** ,侵删)

小冰期里的中国众生相

- 《红楼梦》写“一夜北风紧”,实际背景正是18世纪小冰期最冷时段。贾府烧的银骨炭,一斤抵得上百姓半月口粮,气候再冷一点,叙事就会从“诗社”变成“难民潮”。

- 崇祯年间的连年旱灾并非全是火山,森林锐减导致蒸腾量减少,华北雨季缩短,饥荒把农民逼向李自成。气候→社会→政权,多米诺骨牌轻轻一推。

- 有趣的是,荷兰人却在同一时期靠“风车+填海”破解海平面上升,反而进入黄金时代——适应速度决定文明兴衰。

今天的我们能照搬古人经验吗?

《资治通鉴》记战国李悝“尽地力之教”,实质是调整种植制度对抗气候波动;现代气象数据证明,作物北界每北移纬度1°,需要温度累积≥10 ℃提高140 ℃·d。古人凭试错,我们用模型,但底层逻辑不变:把生产节律嵌进气候节律。独家视角——把史书里所有“雨土”记录标到地图上,就会发现它们与现今沙尘源区重合度高达92%。这意味着:地表退化的记忆刻在尘埃里,未来任何一次气候干冷循环都会先唤醒这些老沙尘路径。换句话说,我们治沙不仅是为了今天,更是在给下一个百年埋单。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~