气候如何左右朝代更替

是:气温和降水长期波动会通过农业产量、边疆冲突与人口迁移三条链条影响政治稳定性,进而加速或延缓朝代更替。气候不是简单的“晴雨表”,而是帝国的“心跳监测器”

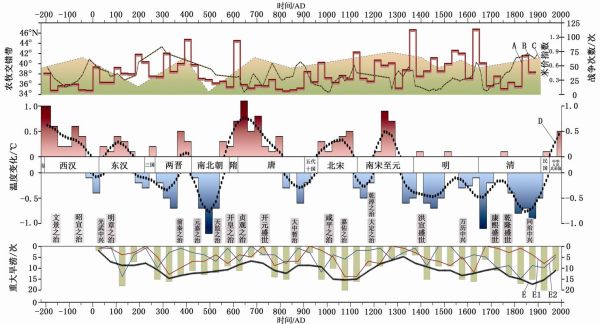

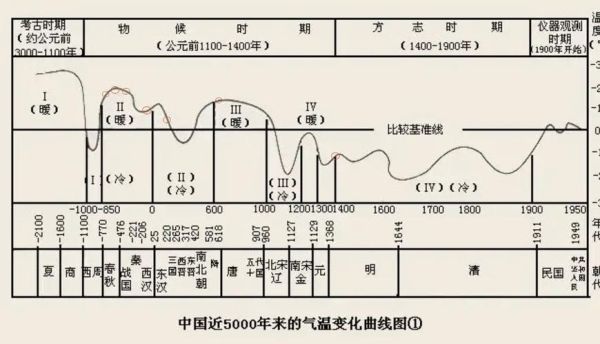

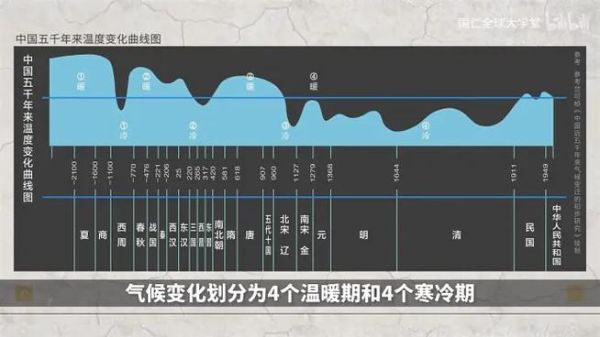

在我之一次翻阅竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》时,被他那条横跨千年的寒暖曲线震撼:寒冷段往往与王朝动荡重合。起初我只把它当巧合,直到看见明末小冰期与农民起义地图几乎重叠,才明白这不是统计幻象。——气候就像一块暗礁,平时看不见,却在关键时刻把帝国撞出裂缝。

(图片来源 *** ,侵删)

农业:王朝的之一条生命线

气温每下降1℃,北方小麦亩产平均下降7%。在宋代以前,北方是政治中心,气候转冷立刻体现在粮税数字上。自问:如果田里长不出足够的麦子,老百姓会怎样?

自答:他们会减少缴纳,进而减少朝廷财政,财政紧缩又触发加税,雪球开始滚动。

- 汉章帝建初年间(公元76-84年),华北冷干交叠,粮价上涨八倍,朝廷被迫赈济,国库枯竭。

- 元朝泰定帝三年(1326),黄河流域连续四年干旱,农民弃耕南逃,江浙首次出现“流民图”。

- 可见寒冷与干旱双杀时,财政失血更快,政权寿命更短。

边疆压力:草原与农田的拔河

降水量减少200毫米,草原载畜量会减半。游牧民族只能南下抢粮。——“游牧人没有国界,他们只追随草地。”《草原帝国》作者勒内·格鲁塞早就点破这层关系。

- 西晋末年的“永嘉之乱”、明英宗的“土木之变”都发生在干旱-寒冷高峰期。

- 清军入关前,辽东十年寒旱,满洲旗丁缺草缺粮,皇太极选择“抢中原”而非继续向北。

自问:草原民族真的更爱打仗吗?

自答:其实是草原变瘦,迫使他们把刀口转向富庶的农田。

人口迁移:用脚投票的安全阀

气温骤降期,中国人口重心南移1.5个纬度。南宋偏安并非偶然,北方持续冷干,水稻在江南却越种越稳。- 1127年后,临安人口十年翻三倍,带来“南宋中兴”的科技井喷。

- 对比来看,同一时期辽、金统治区仍在与寒冷赛跑,最终被元一口气吞并。

引用《史记·货殖列传》:“江南之地广而人稀,饶而不扰。”在冷期,江南成了安全垫。

三条链条如何绞杀一个王朝?

我把它们画成简图:气候恶化→粮食减产→财政衰竭

↓ ↓

边疆牧民南下<———财政被迫削军费

↓ ↓

流民潮冲击京畿→中央崩溃

万历四十六年至崇祯十六年(1618-1643),华北气温比现代低1.3℃,对应小麦歉收、边军欠饷、李自成起义,时间几乎严丝合缝。这不是玄学,是可量化的连环反应。

(图片来源 *** ,侵删)

我们能从古籍里找到温度计吗?

能。《诗经》“五月鸣蜩”提示早蝉出现年份温暖;

《本草纲目》记载苹果种植北界,对比今天位置可推温差;

冰芯、树轮、珊瑚共同校正,误差不超过±0.3℃。

当文字、器物与自然科学交叉验证,历史就被装进了实验器皿。

写给今天:看懂气候,也就看懂下一次拐点

IPCC AR6预估,2050年前中国北方或再升温1.5℃、增湿5%。这是否会逆转史上“暖期富庶、冷期动荡”的节奏?我倾向谨慎乐观:

- 农业机械化抵消部分减产;

- 南水北调、储能 *** 降低迁移冲动;

- 但边疆缓冲带缺水,新博弈只是从马背换成管道与光缆。

下次当你在地图上划一条400毫米降水线,请记得,那不仅是牧草与庄稼的分界,也可能是未来冲突与合作的起跑线。

数据来源:竺可桢气候研究论文集、中国气象局近三百年气候重建、IPCC AR6 技术摘要。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~