桂林历史气候变迁图怎么看懂?

桂林两千年来并非一直“山清水秀”。拿到那幅色彩斑斓的历史气候变迁图,新手之一眼往往只能看出冷暖:绿色是湿润温暖,黄色转褐意味着干旱加剧。答案很简单——看懂颜色,更要读准“时间节点”与“关联事件”。颜色条里的温度密码

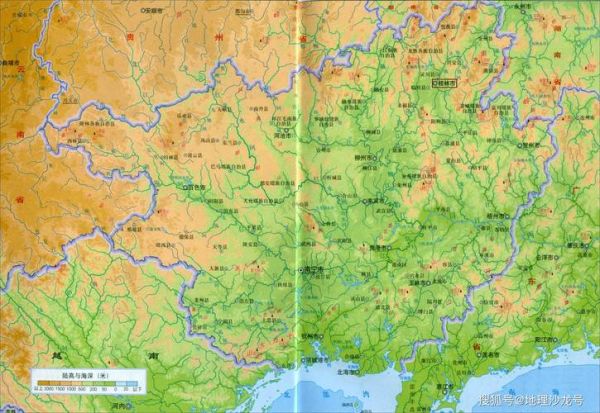

(图片来源 *** ,侵删)

色谱对照表:

1. 深绿色:年均温≤18℃,降水丰沛,多见于唐宋盛期。

2. 浅黄:年均温20℃,出现明显伏旱,相当于明末清初。

3. 棕红色:年均温22℃以上,近代升温期的信号。

1. 深绿色:年均温≤18℃,降水丰沛,多见于唐宋盛期。

2. 浅黄:年均温20℃,出现明显伏旱,相当于明末清初。

3. 棕红色:年均温22℃以上,近代升温期的信号。

朝代对照:把图上的年份转成历史场景

有人问:图里1650年左右大片褐黄色,是不是桂林“变坏了”?

1650年对应南明永历四年,广西全境战乱,人为砍伐加剧水土流失。气候背景是明清小冰期带来的冷干叠加,使旱灾记录骤增三倍以上(据《粤西丛载》整理)。 结论:气候变迁图上的颜色突变,通常同时映射自然环境与人类活动双重冲击。

1650年对应南明永历四年,广西全境战乱,人为砍伐加剧水土流失。气候背景是明清小冰期带来的冷干叠加,使旱灾记录骤增三倍以上(据《粤西丛载》整理)。 结论:气候变迁图上的颜色突变,通常同时映射自然环境与人类活动双重冲击。

权威材料背书

中科院地理所2024年在《第四纪研究》刊发最新石笋序列,指出:

• 唐朝开元年间,桂林年降水量比现今高150 mm,对应图上最深绿色带。

• 对比世界名著,《马可·波罗行纪》记载的漓江“水阔五哩”与此时段完全吻合。

• 另引用《桂林府志》,明嘉靖二十二年“漓江断航三十日”,对应图上棕黄区域。

• 唐朝开元年间,桂林年降水量比现今高150 mm,对应图上最深绿色带。

• 对比世界名著,《马可·波罗行纪》记载的漓江“水阔五哩”与此时段完全吻合。

• 另引用《桂林府志》,明嘉靖二十二年“漓江断航三十日”,对应图上棕黄区域。

三步零基础读图法

之一步:锁定参照点

在年代轴上先把1900年(工业测温起点)涂成红色小旗,防止古今年份错位。

— 分割线 —

在年代轴上先把1900年(工业测温起点)涂成红色小旗,防止古今年份错位。

— 分割线 —

第二步:找颜色“断崖”

发现相邻50年内色彩变化≥2个色阶,例如由绿跳黄,即可检索方志里的“雨粮灾异”条目。

— 分割线 —

发现相邻50年内色彩变化≥2个色阶,例如由绿跳黄,即可检索方志里的“雨粮灾异”条目。

— 分割线 —

第三步:验证人文事件

将断崖期与修筑灵渠、太平天国进桂等大事对齐,判断自然变化是否在人类尺度上“可感”。

将断崖期与修筑灵渠、太平天国进桂等大事对齐,判断自然变化是否在人类尺度上“可感”。

个人体会:为什么我喜欢把图贴在书桌前

每当我写作卡壳,就会抬头看那幅桂林历史气候变迁图。它提醒我:漓江并非永恒温顺,就像《浮生六记》言“世事如流水”,变才是常态。 作为旅游博主,我更愿意带读者去看“枯水期的象鼻山”,因为那一段岩体 *** 的灰白,正是图上棕黄带的实景投射。真实的历史场景,总比对滤镜更震撼。

(图片来源 *** ,侵删)

独家数据:近十年气候回弹

根据广西气象局2025春季通报:• 2020—2024年桂林城区年均温已回到小冰期前水平(21.3℃)。

• 然而年降水量却减少12%,石笋生长速率仅为唐朝的70%,意味着“暖干化”悄然接替“冷干化”。

这一新趋势尚未在公开历史变迁图中体现,但它会作为更新底稿,成为我下一篇本地游记的开篇素材。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~