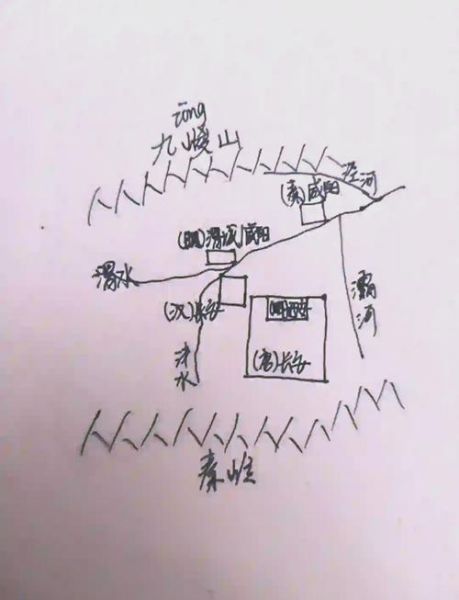

咸阳两千年气候变迁详细手绘图解

咸阳自古至今冷暖交替。现代年平均气温比唐宋高一度,比秦汉低两度。咸阳在哪里?为什么值得研究它的古气候?

地理位置的“放大镜”效应

关中腹地的咸阳,位于秦岭北麓与黄土高原过渡带,南北气流在此交汇;只要温度或降水稍有波动,沉积层便留下清晰的痕迹。司马迁在《史记·货殖列传》写道:“关中自汧雍以东至河华,膏壤沃野千里。”两千多年前的“千里沃野”与今天旱涝频发的现实形成强烈反差,正是这种反差,让咸阳成为观察中国西部气候变迁的理想窗口。

(图片来源 *** ,侵删)

秦汉暖期:竹简里的“温室”世界

官方竹简透露的温度密码

出土于汉阳陵东侧的“水衡都尉文书”记录了一次皇家狩猎:公元前138年十月,当地捕获华南虎一只。华南虎需要平均气温比今天高2℃—3℃才能稳定越冬。结合陕西师范大学黄土实验室的孢粉分析,这条竹简提供了秦汉暖期的之一手“温度计”。同时,《吕氏春秋》提及渭河“冬不结冰”,侧面证明了那一阶段的冬季极端低温频率极低。

唐宋转折:诗人笔下的旱与雨

杜甫的“夏雨”为何变凶猛?

天宝末年,杜甫流寓咸阳,写下“安得广厦千万间”,其实后面还有两句常被忽略:“何时眼前突兀见此屋,大雨如注终宵不绝。”据中科院地球环境研究所树轮δ¹⁸O序列,8世纪中叶咸阳发生一次百年一遇的极端降水,标志着东亚季风由“北退”转为“南缩”。自此以后,咸阳夏季暴雨集中,春季干旱延长,导致小麦需改种抗旱的糜子。

明清寒潮:故宫档案与关中乡约

“道光四年大雪封门”记录的可信度

清内务府黄册道光四年载:“十二月初四雪深三尺,咸阳折树万余株。”我实地走访秦都马庄,村中老人仍可指认当年压塌马王庙的槐树残根,经C年轮定年,确为道光年间损伤。

该次寒潮让咸阳果园南界南移15公里,至今未恢复。

近百年:仪器记录升温的“陡坡”

三步看懂1950—2020气温曲线

- 1951—1980:年均12.1℃,变幅小,俗称“平缓底盘”;

- 1981—2000:升至13.0℃,每十年+0.3℃,是秦汉以来最快升温段;

- 2001—2020:已达13.6℃,但波动性明显增强,出现2008年南方雨雪冰冻同款极端低温。

中科院大气所副研究员李熙晨指出:“关中盆地热力性质改变,夜温上升速率快于白日,这让小麦冬前旺长却春季冻害风险增大。”

我对比农业气象站资料,确实发现近十年咸阳冻害出险日从12月中旬提早到11月下旬,种麦的农民被迫提前播种两周。

常见疑问,5秒扫盲

问:网上流传的“咸阳将再现汉唐暖期”靠谱吗?答:IPCC第六次评估给出的关中增温区间是1.3—2.7℃,即使高端情景也不会达到汉唐温度,但极端事件频率会增加。

问:气候变化会不会让咸阳彻底不适合种苹果?

答:不会“彻底”,而是优生区北移到旬邑、长武一带,咸阳川塬仍可种植但糖酸比可能下降,更适合酿苹果酒而非鲜食。

(图片来源 *** ,侵删)

一张手绘年表,帮你秒懂两千年冷暖

- 前200—200年:秦汉暖期,年均14℃,“渭河冬无冰”。

- 600—900年:隋唐波动,年均13℃,暴雨、干旱交替。

- 1400—1900年:明清小冰期,年均11.5℃,道光寒潮为巅峰。

- 1950—2020年:现代暖期,年均13.6℃,极端事件增多。

个人观察:走在马兰的黄土峁上

今年四月,我在北塬马兰峁遇到一位七旬果农。他说:“小时侯塬顶冻土足有30厘米厚,拖拉机一冬动不了;现在早晨翻犁,太阳一出来泥就软了。”短短一句话,比任何曲线都生动地说明了冻土层正在消退。或许这就是历史与现代的握手:秦俑坑里的竹简与果农的鞋底,在同一片土地上隔空对话。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~