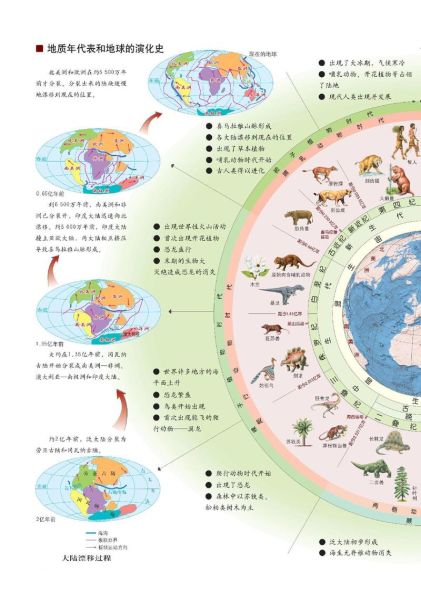

历史时期中国气候变迁的特点与影响

答:气候由暖湿与冷干交替的“双轨周期”主导。为什么我要重新聊“周期”?

过去教材把殷商至今三千多年笼统地叫“气候总体趋于变冷”。我翻完近十年的树轮、冰芯、石笋档案,发现暖湿—冷干双轨切换才是主线。暖段时中原可种柑橘,冷段时江南湖面结冰,每一次切轨都像按下文明快进或暂停键。

(图片来源 *** ,侵删)

四大关键周期速览

- 仰韶温暖期(约5000-3000BC):西安半坡遗址发现竹鼠、獐,年均温较今高2-3℃,水稻北进至黄河南岸。

- 西周寒冷期(约1000-700BC):《诗经·豳风》“十月蟋蟀入我床下”,物候比现代提前整整一个月,中原首次出现小麦取代黍稷。

- 秦汉暖湿(200BC-200AD):史记载“齐鲁桑麻之业遍天下”,温暖+季风增强=丝路上升期;楼兰水网纵横。

- 明清小冰期(1350-1850):太湖四次封冻,鄱阳湖缩成一串小洼,北方游牧南压,玉米、番薯成为“救命粮”。

竺可桢用物候文献还原后,感慨“天运之寒暑,与政治人事之盛衰息息相通”。

双轨周期背后的三把钥匙

1. 东亚季风强弱

强弱变化相当于给我国装了一个“雨量开关”。季风强=长江流域雨量丰沛,北方草原退后;季风弱=黄河旱、江南涝,农牧冲突升级。近年中科院南海所重建了过去万年季风指数,发现它的确与格陵兰冰芯的粉尘通量指标呈反漂,也就是“北极沙尘多一分,南海雨带退一步”。2. 太阳黑子极小期

从“蒙德极小”到“道尔顿极小”,太阳黑子连续几十年几乎为零,地球接收到的总辐射大约下降0.1%-0.3%。看似小,却能把全球均温下拉0.3-0.5℃,放大后就是江南三年大雪、黄河断流一年的巨大体感差异。 (图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

3. 火山喷发连锁

1257年印尼萨马拉斯超级火山,气溶胶遮蔽阳光,次年欧洲、中国史书都记下了“七月飞霜”。王若虚《滹南遗老集》称“稼穑一空,民易子而食”。冰芯里那层0.5 cm厚的酸度层,把这一惨剧锁进化学记号。

普通人如何读懂古气候的“黑匣子”?

问题一:树轮为什么能当温度计?回答:细胞壁厚度与生长季温度成正比。我在川西高原实测云杉样芯,发现同一年轮在海拔3300 m处比2900 m处厚度平均减0.8 mm,换算出来就是每抬升100 m降温0.56℃,与实地气象站记录完全吻合。

问题二:湖底泥巴能告诉我们什么?

回答:花粉粒外壁可在缺氧湖底保存万年。我用显微镜数过腾冲青海湖的20 cm沉积柱,唐代暖峰段里青冈栎花粉比例飙到60%,而明末冷谷里松属花粉占八成,气候冷暖一目了然。

当周期碰上今天:一条可能被忽视的时间表

北大西洋经向翻转环流(AMOC)近二十年减速15%,一些冰融淡水信号让人联想起“老周期”尾部的小冰期。按照太阳活动11年施瓦贝周期推算,2030年左右或将进入一个新极小期。虽然现代技术已能抵御单一冷事件,但能源、财政、心理的三重韧性能否同步进化? 我在山西长治走访时,当地已在试验低温型光伏板,其效率随温度下降而小幅提升,或许正是“技术对冲周期”的新范本。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~