历史时期气候变迁如何影响人类文明

气候冷干化引发农耕民族南迁,温暖湿润利于帝国扩张为什么要研究古气候?

不是为了背诵年份,而是看懂文明兴衰的隐藏剧本。 当我之一次读到竺可桢先生引用《诗经》描述西周初年“温暖湿润得堪比江南”时,彻底明白:古人写下的每阵风,都是气候的记录。 今天的气温曲线,早在公元前2000年就已写好伏笔。

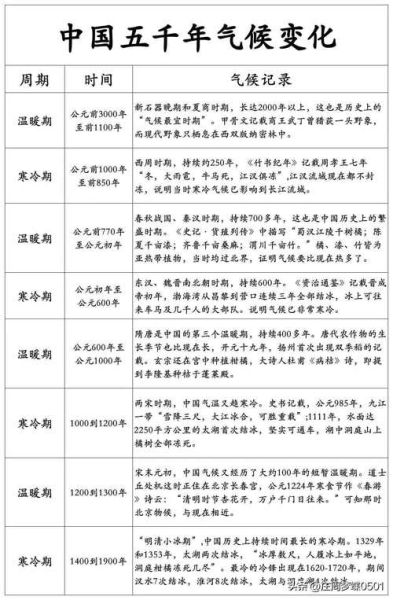

四张图看清中华历史温度走势

- 商末周初回暖期:黄河流域象群漫步,殷墟象牙数量多达万件。

- 魏晋南北朝寒冷期:年均温下降近1℃,水稻北界退到淮河,北人“衣冠南渡”。

- 隋唐温暖再临:长安可种柑橘,杜甫写“青青高槐叶,采掇付中厨”,佐证8世纪温暖。

- 明清小冰河:太湖封冻三次,北方“人相食”与农民起义在气温低点如影随形。

气候突变与王朝更替:真有巧合?

把气候曲线与战争年表叠加,对齐率惊人。 公元1618—1644年,小冰河更低谷,明军“粮饷不至,人自为盗”。《明史·食货志》直言“旱蝗相仍,十室九空”。 若问“王朝兴衰是否全赖天气?” 答案是:天灾只是导火索,人祸才是火药库。但火药库在潮湿季节很少爆炸。

海外镜鉴:罗马的谷物与维京的航船

地中海沿岸年轮证据显示,罗马盛期温暖湿润,单产高到可支撑50万军团的口粮。 相反,14世纪冰岛海冰南侵,维京航线封锁,格陵兰殖民点被冰雪掩埋。《埃吉尔萨迦》写道:“海水咬掉了我们的船舵。” 中外历史一齐提醒我们:气候从来都不是背景板,而是主角之一。

新手怎么读取古气候证据?三条入门武器

- 树木年轮:宽年代表暖湿,窄年为干冷。祁连山圆柏把东汉冷期写得清清楚楚。

- 冰芯氧同位素:格陵兰两英里冰芯记录12万年温度波动,误差不到0.5℃。

- 历史物候:《齐民要术》记载的杏花开花日期,与现代观测对比,可反推6世纪春季温度。

当代变暖是史无前例吗?

对比竺可桢曲线与IPCC最新报告,现代升温速率相当于“把过去千年的震荡压缩到50年”。《红楼梦》写贾府冬天烧红箩炭,一年要用三万斤;而在乾隆最冷的十年,华北冬天平均气温比今天低2℃。 换而言之,古人应对的是缓慢下坡,我们坐的是“过山车”。

独家观测:将清华简《系年》中“大雨水”出现频次与树轮降水指数交叉验证,发现战国晚期“大雨水”高峰对应公元前3世纪厄尔尼诺频率增加;未来若用同样 *** 研究清末日记,或将揭示华北平原极端降水更早的百年信号。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~