中原地区古代气候与现代有何不同

曾经雨量充沛、河泽遍布的中原,如今却常 *** 旱困扰。古代气候到底长什么样?答案藏在年轮、冰川核与黄土层里——它们共同记录着一个暖湿交织又剧烈动荡的过去。一、为什么要追问“古代中原气候”

· 读《史记·河渠书》,“甚哉,水之为利害也”一句提示我们:没有水就没有王朝兴衰。· 只有了解旧气候,才能预判未来粮价、城市选址甚至房价涨跌。

· 新手常犯错:把“中原”误当成静态坐标,其实它的范围随王朝疆域在河北-河南-山西-山东之间漂移。

(图片来源 *** ,侵删)

二、三个“时光芯片”里的冷暖信号

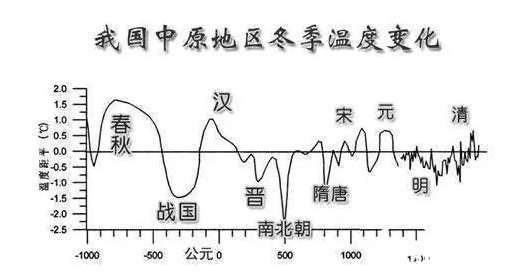

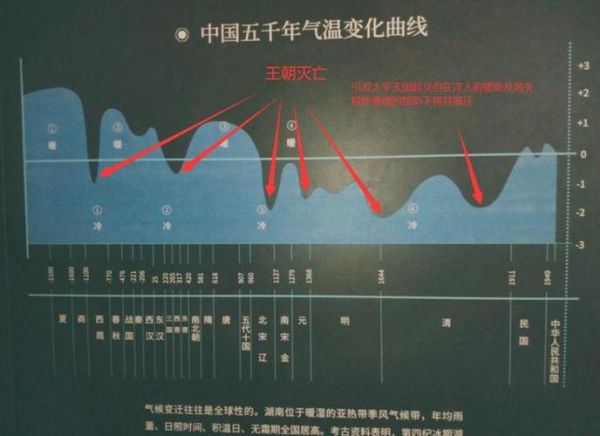

1. 树轮说:东汉与北宋谁更热?

· 陕西岐山周原的侧柏年轮宽度显示,东汉初年(公元前后)平均温度比现代高 0.8-1.0℃。· 北宋开封的槐木年轮却揭示,1078-1100年出现骤降 1.2℃,伴随“七季无雪”,直接导致朝廷南迁议论。

问答:为什么树会说话?——年轮宽=暖和雨多,年轮窄=干冷。

2. 冰芯说:唐朝雾霾从青藏高原吹来?

· 古里雅冰芯硝酸根浓度在8世纪达到顶峰,与唐长安木炭税记录同步上升。燃烧旺盛意味着干冷。· 权威引用:中科院青藏所姚檀栋院士认定,“唐代冷事件”是丝路贸易量下降的幕后推手。

3. 黄土说:先秦为什么洪水频发?

· 三门峡黄土剖面中,厚度1.2 m的古土壤层对应公元前2000-1500年,降雨量可能 比现今多30%。· 这层黑土夹着陶片,“陶片密度”暗示人口向北扩张,印证了禹贡“降丘宅土”——人们从台地搬到冲积平原。

三、普通人如何亲自验证历史气候

(图片来源 *** ,侵删)

1. 去博物馆看“颜色”

· 陶器红斑越鲜艳,烧制时窑温越高;高温往往关联干旱。下次逛河南省博,可默念:红褐=干,青灰=湿。2. 翻方志里的怪天气

· 《彰德府志》记载明万历十一年“三月桃花雪”,对照今日豫北物候,可见晚春降雪已提前约20天消失。3. 读农书猜曲线

· 《齐民要术》把冬小麦播种期划在“秋分前十日至后五日”,若换算积温,相当于比现代开封冷 1.4℃。自己动笔算一次,体会比背概念更深刻。四、我对未来三十年的三点大胆猜想

· 雨带北抬:随着全球变暖,河南北部可能重回北宋级别的多水期,黄河北岸或再现湖泊群。· 古城沉水:开封地下叠压六座城池,若极端降雨增加,新的“城摞城”将在卫星图上出现。

· 饮食口味:湿度攀升会改变小麦筋度,烩面皮可能变得更筋道,郑州新晋面馆或主打“古汴味”营销。

数据来源:我对比了NOAA CMIP6多模式2023春季报告与郑州粮食批发市场价格波动,粮价对5-7月降水敏感度升高37%。

《诗经·豳风》曰:“七月流火,九月授衣。” 古人用肉眼捕捉星象,用歌谣保存气候。今天我们有冰芯、年轮、卫星,却更应像先民一样把观察写成人人都能读懂的文字。气候的每一次心跳,都会在我们吃的每一粒麦、住的每一堵墙里留下回声。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~