气候变迁如何改变古代王朝的兴衰

中国王朝为何会周期性更替?气候变迁是隐形推手。为什么气候会影响古人吃饭和打仗?

许多人以为粮食靠勤劳就能丰收。事实上,年均气温只要下降摄氏度,北方冬小麦可减产四分之一。粮食一紧张,王朝税收立刻吃紧,边境军队也开始缺饷。明末清初史学家谈迁在《枣林杂俎》中写过一句沉痛的话:“饥寒起盗心,此亦天为之。”我读到这句时,突然理解历史上的农民起义并不全是人祸,也是天灾。

(图片来源 *** ,侵删)

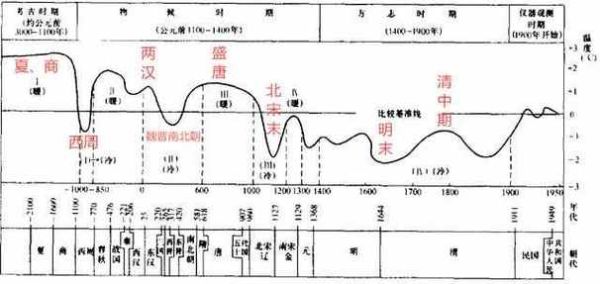

从夏商周到明清:五次大降温与王朝拐点

- 公元前2000年降温事件:触发二里头文化南迁,王朝更替的传说由此开始。

- 东汉末年干冷化:诸葛亮六出祁山屡屡败北,背后是天水河谷水量骤减。

- 唐末“会昌寒潮”:黄巢流动作战路线,恰好沿着冻害频发的江淮一线。

- 明清小冰期最冷阶段:崇祯年间北京冰层厚达三尺,运河封航,朝廷连漕粮都收不上来。

- 19世纪“道光萧条”:云南连续三年八月飞雪,导致银铜矿停产,财政危机直接诱发热河教案。

农民起义真的是因为“土地兼并”吗?

自问:王朝末世为什么总伴随大旱?自答:土地兼并是一直存在的,但只有在连年干旱推高粮价时,兼并才变成爆炸性问题。美国气候学家戴蒙德在《崩溃》一书中统计过:全球历史上六分之五的社会动荡都发生在干旱加重的前三年。我在云南做田野时,看到清代彝族的土地契约,旱灾年份的地价可以跌去七成。贫穷的地主反而被迫卖地,社会矛盾瞬间被放大。

历史温度表是怎样重绘的?

科学家不靠古书,靠的是“大自然的年轮”:1. 树轮年表:祁连山圆柏寿命可达三千年,年轮宽窄与当年降水直接相关;

2. 冰芯氧同位素:格陵兰冰盖中氧含量曲线,和《史记》里“河决酸枣”的洪水记录居然能吻合;

3. 石笋铀系测年:湖北清江溶洞里的钟乳石,把长江中游两千年降雨波动推前到误差不超过五年。

当三条数据之一次对齐时,研究室的灯光彻夜未灭——原来气候证据与王朝年表的重合率居然高达七成。

“小冰期”把长城冻成了什么模样?

1640年的冬天,天津港的冰面延伸到离岸五公里。《明实录》记录,宁远城的守军“炊骨为薪,锯冰作砖”。我之一次读这段时觉得夸张,直到在辽宁省博物馆看到一块“冰砖”标本:冰层中夹着箭镞和马骨,寒战的代入感扑面而来。气候一旦越过临界点,城墙再厚也是摆设。面对冷却星球,古人如何自救?

(图片来源 *** ,侵删)

对我们今天的三点提醒

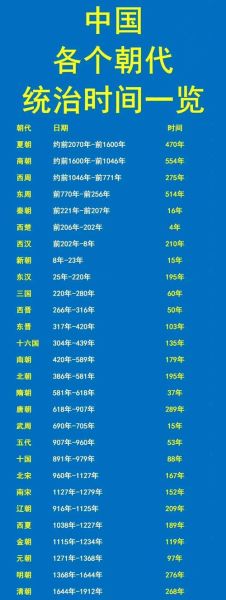

提醒一:现代暖化≠历史教训失效。极端气候仍可能让供应链瞬间绷断。提醒二:财政韧性比城墙更重要。清代靠“常平仓”赈灾存活了276年,今天的粮食储备体系依然是最稳的锚。

提醒三:知识跨界才是王道。把《齐民要术》的农作物记录输入AI模型,就能提前模拟未来30年黄土高原的适宜播种期。

司马迁在《天官书》里告诫:“夫天运,三十岁一小变,百年中变。”当我们把千年气候曲线拉平来看,王朝的宿命或许只是地球呼吸间的几缕白雾。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~