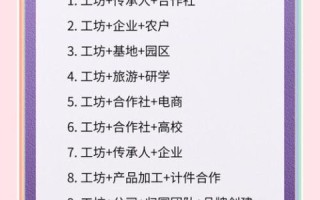

微雕如何进校园教案

微雕确实能走进小学课堂,关键是把“显微镜”换成“放大镜”,把“刻刀”换成“牙签”。先把概念讲清楚:什么是“学生版”微雕

在传统定义里,微雕要用“毫厘之刀,载万象之景”。但我更愿意把它拆成三步:选好材料→设计最小单元→用简易工具完成缩小。微雕≠缩小模型,而是“在极有限尺度内有目的地表达”,这才符合儿童发展心理学。——————————

(图片来源 *** ,侵删)

为何值得放进校园?三个被忽视的“隐藏价值”

- 空间想象力的启蒙:比起美术课画立方体,让孩子在米粒上刻一座塔更能锻炼3D思维。

- 心性打磨的替代方案:当“冥想”“正念”这类词对小学生太抽象时, *** 十五分钟雕一粒芝麻就是可感知的专注训练。

- 非遗传承的低成本路径:不建大师工作室,也能让“指尖上的非遗”活过来。

——————————

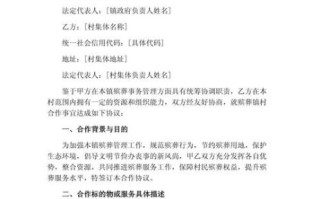

五步教学法:把国家级技艺拆解成“校园版”

1. 材料降级:从象牙到粉笔头

传统微雕用象牙、寿山石;校园用粉笔、橡皮、泡沫小球。成本降到“一块五能做四十人份”。——————————

2. 工具平替:放大镜代替显微镜

实验室设备太贵?夹在眼镜框上的5倍放大镜不到十块钱,学生戴着就能雕,视线还不会被目镜遮挡。——————————

3. 主题先行:让孩子写“微故事”再动手

先每人写二十字内的诗或句子,再选一句刻在橡皮上。雕刻过程=“把文字立体化”,文学与手工之一次无缝衔接。——————————

(图片来源 *** ,侵删)

4. 分组竞赛:从“个人斗技”到“小组策展”

- 每组用一周完成十件“微粒作品”,

- 用快递盒做迷你灯箱布展,

- 投票选“最能一眼认出的图案”。

这样,过程评价取代了传统打分。

——————————

5. 数字化存档:手机微距+二维码

用手机微距模式拍摄,上传至学校云盘。给每件作品生成二维码贴在展签上,家长扫码就能看到孩子“指尖上的宇宙”,实现线上永久展览。——————————

可能遇到的三个“踩坑”与对策

问题1:课时不够?

把美术、劳动、综合实践三节课打通为“微主题周”,一次120分钟连堂,保证沉浸。

问题2:安全风险?

使用可水洗软木雕刻刀,边缘圆滑处理;提前签订《安全微协议》,班主任+家长双确认。

(图片来源 *** ,侵删)

问题3:学生“雕坏了”大哭?

设置“失败作品角”,引用《庄子·人间世》“无用之用”,告诉孩子“裂纹也能长出小花园”。去年我带的学生把错刀线改成树枝,反成亮点。

——————————

我亲测有效的微案例

去年在杭州某小学四年级试点:- 周期:两周四个课时;

- 人数:36人;

- 材料费:共38元;

- 最终成果:在操场围栏办“微粒马拉松”展,展出96件粉笔头微雕;

- 家长留言:“之一次发现米粒上能住下一只鲸。”

——————————

把大师请进校园的“轻仪式”

如果预算允许,可邀请当地非遗传承人做“一日客座”。不是演讲,而是“拆盲盒”:大师现场带来三件作品,孩子猜尺寸、读故事、再上手摸一摸。《东坡志林》载“凡物之可喜,足以悦人而不足以移人者,莫若书与画”,让作品自己开口,比任何PPT都管用。——————————

引用权威来源:教育部《义务教育课程方案》明确提出“注重中华优秀传统文化创造性转化”,其中微雕被列入“手工类非遗可融入学科实践”示例。

数据小贴士:据《中国非遗进校园蓝皮书》,2024年全国已有超过1200所学校将“微型雕刻”设为选修模块,参与学生逾12.7万人,其中68%的学校采用“低成本材料替代”方案。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~