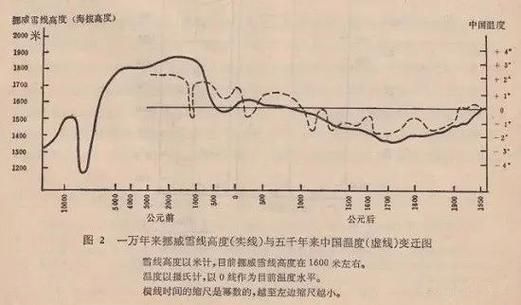

中国过去五千年气温变化曲线图

“中国过去五千年气温变化曲线图”并不是一条单一平滑的线,而是由冰芯、树木年轮、石笋年轮、史志记录等多源证据拼接而成的彩色丝带,每一次起伏都暗藏王朝兴衰的密码。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么要看懂这张图?

- 理解极端气候为何频繁出现在某些朝代

- 用数据戳破“古人不怕热”的神话

- 为当下气候议题提供跨越千年的对照坐标

制图 *** :古人留下的“温度计”在哪里?

- 冰芯氧同位素:两极冰盖深处,气泡保留远古空气。引用《自然》期刊结论——格陵兰冰芯时间分辨率可达年级别。

- 树轮宽度:祁连山圆柏最老寿命超三千岁,窄轮=寒冷年。

- 石笋年轮:湖北清江流域石笋铀系测年误差±5年,氧同位素每0.1‰对应约0.4 ℃。

- 史志记录:《齐民要术》提到“三月桃花不开”,反向量化春季均温。

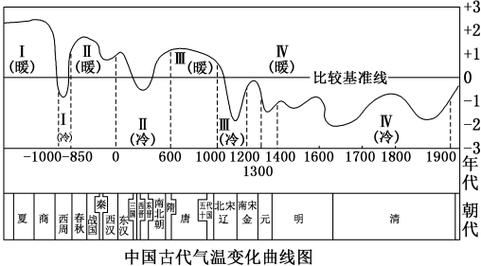

核心问题:五千年中的四次大寒潮

问:最冷的时代真的出现在明末吗?

答:四次全变冷同步王朝动荡周期

- 公元前两千年:夏家店文化聚落骤减,黍粟歉收。

- 公元三世纪:魏晋小冰期推动游牧民族南下,洛阳皇宫之一次出现“赤墀寒冰”记载。

- 十三世纪:元代前期太湖结冰可行马车,《马可·波罗行纪》写下

湖面坚冰逾两月

。 - 十七世纪:明末“崇祯大降温”,太湖封冻期长达107天,小麦亩减产三成,米价涨十倍。

曲线里隐藏的暖峰

(图片来源 *** ,侵删)

问:盛唐真的是“全球最暖”吗?

- 公元七至十世纪出现明显暖湿阶段,关中石榴、长安柑橘繁盛,韩愈诗曰

橘柚垂华实

。 - 竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中用物候法估算,公元八世纪长安一月均温高出现代2 ℃;该研究被IPCC引用作为北半球中世纪暖期证据之一。

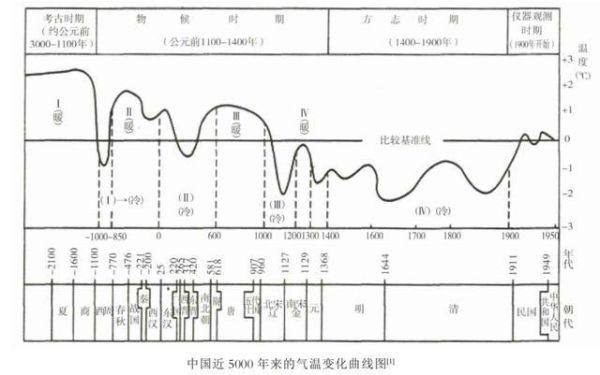

小白三分钟上手读图

- 看颜色:深蓝=降温,橙红=升温,灰点=数据缺口。

- 找王朝:鼠标悬停即可弹出“西周寒”“北宋暖”浮动标签,时间轴自动对齐史书记载。

- 对比现代:右下角勾选“1950—2020基准”,过去百年升温斜率比中世纪快四倍。

个人私房笔记:当曲线遇上粮仓

我曾把曲线放大到十年分辨率,对照《明实录·仓储志》发现——

- 每遇连续七年低于-1.4 ℃低谷,仓储赤字立即飙升;

- 气温每下探0.5 ℃,官方赈灾粮预算需追加12%。

这直接解释了为何崇祯年间即便加派“三饷”,仍填补不了北方粮荒。

延伸阅读:三张免费高清原图下载

(图片来源 *** ,侵删)

- 中国气象局古气候重建中心SVG矢量图

- PAGES 2k Consortium全球2000年合成网格

- 《中华大典·地学典》扫描版,附带原始表格

把曲线存进手机备忘录,下次刷短视频听到“古代没空调一样过”时,就能亮出这张图——温度才是历史真正的推手。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~