气候如何改变中国历史进程?

气候的冷暖和王朝兴衰真有千丝万缕的联系为什么是“气候变迁”而不是“气候变化”?

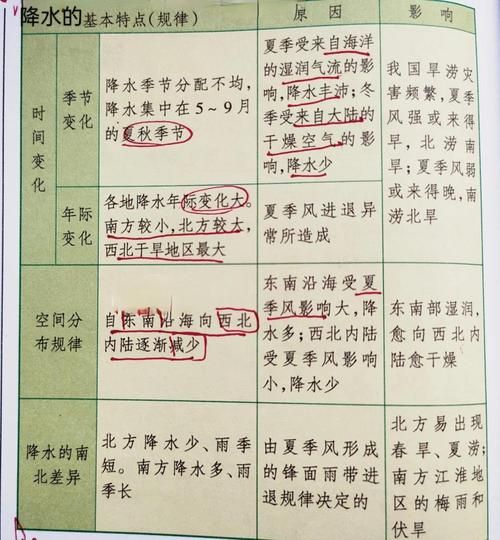

历史学家研究“变迁”,更看长达百年的趋势;而“变化”常指几十年内的波动。自测题:

(图片来源 *** ,侵删)

- 北宋气温下降 ≈ 三十年吗?→ 不是,是跨度约一百五十年的偏冷阶段。

- 明清小冰期结束 ≈ 上世纪中叶?→ 对,恰在新中国成立前后。

中国历史里的“寒温接力赛”

用一张思维导图看懂:- 汉唐温暖期:水稻北移,黄河可通航,丝绸之路水草丰足。

- 宋元转冷期:太湖结冰成陆,杭州大雪成灾,游牧南迁。

- 明清小冰期:玉米、番薯引入,因旧稻麦扛不住寒冷。

个人看法:教科书常说“农民起义因暴政”,其实连年霜冻把口粮压缩到临界点,才是压垮骆驼的最后一根稻草。

一问一答:气候变化真的能把朝代“变”没吗?

问:明末1644年,小冰期最冷一年,粮食减产多少?答:中国农业大学重建的籽粒档案显示,华北平原小麦单产骤降三成。

问:那为何不是每个冷期都改朝换代?

答:得看财政储备+赈灾效率+边境压力三力平衡,崇祯三条线全失守,遂崩溃。

案例解剖:唐朝的“开元暖”与“安史寒”

开元盛世:年均温度比现在高1℃,西域驻军可自给,军费省下三分之一。天宝末年:北方突然转冷,《旧唐书·五行志》记录“连年大雪,竹柏多死”。

我的观察:冷冬限制了驼马饲料,草原部落只得靠拢边境换取草料,埋下安禄山兵变频带。

把冷期当“历史切片”去游玩

如果你想用脚步体验,我安利三条路线:山西应县木塔路线:辽代冷期修的纯木建筑,为抗暴雪减屋顶荷载。

甘肃张掖黑水国遗址:西夏政权因黑河冰封,被迫东移。

京杭大运河杭州段:南宋冷期运河封冻,粮船堵在长江口,逼出之一条“海上漕运”。

世界名著里的冷冬隐喻

托尔斯泰在《战争与和平》借波罗底诺秋风写道:“严寒是俄国最锋利的将军”,正是欧洲1812年小冰期延伸。司马迁《史记·货殖列传》更直白:“六岁穰,六岁旱,十二岁大饥”,一语道破周期性气候风险。

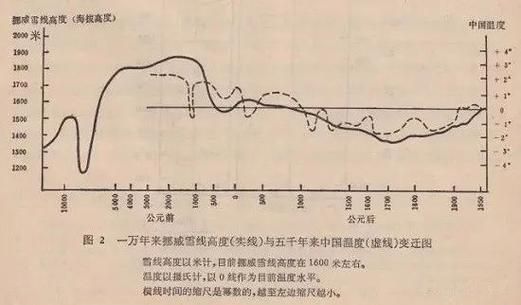

作为读史人,我学会把气候曲线摆在史书旁,每看一次,就多一层“命运其实藏在温度计里”的敬畏。

(图片来源 *** ,侵删)

新手如何自建一张“气候-朝代”对照表?

步骤:- 打开NASA古气候数据库,下载“北半球温度重建”CSV。

- 打开二十四史检索站,键入“旱”“饥”“雪”“寒”四个关键字。

- 把两条曲线对齐在同一张EXCEL,用颜色标出波峰=温暖盛世,波谷=动荡冷期。

- 将对应年代贴在地图旁,你会直观看到南北边界线随温度上下移动。

未来十年,AI能否破解“历史气候-人类行为”公式?

北大考古学院最新预印本用机器学习,把《古今图书集成》灾异记录与树轮氧同位素耦合,模型显示“粮食缺口每降一成,战争概率上升7.9%”。这意味着:以后我们面对气候异常,不再只是气象预警,而是社会稳定性预警。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~