人类历史和气候变迁的关系是什么

人类历史上每一次巨大的人口迁徙、王朝更替甚至艺术风潮,背后都藏着气候这根隐形杠杆。气候并不是背景板,更像是一个调皮又强大的编剧,悄悄修改着剧本走向。为什么气候变迁能改写王朝命运?

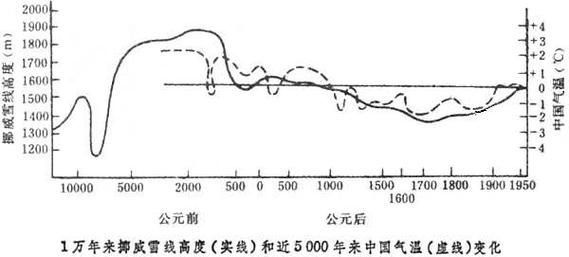

先看中国。竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》里画了一条温度曲线,商朝到汉唐的温暖期孕育了农耕黄金年代;而明朝末年的小冰期,带来连年饥荒与起义,正如《明史·食货志》所言“岁大饥,人相食”。气候剧变等于把压在百姓脖子上的最后一根稻草放到了火上。

(图片来源 *** ,侵删)

西方亦然。14世纪的黑死病大流行也恰逢北大西洋海温持续走低,农作物歉收、体质下降、疫病趁虚而入。欧洲人口骤减三分之一,劳动力结构重组,间接催生了日后的文艺复兴。

气候变化到底如何落地成社会事件?

自问:气候只是温度高点低点,怎么就让千万人迁移?自答:它通过三条链条传递冲击:

- 农业链条:平均气温降低1℃,高纬度地区生长期缩短7天,直接让小麦、马铃薯、黑麦同时减收。

- 财政链条:饥荒推高救济支出,同时税收锐减。朝廷两难——加征赋税激化民变,不加则兵饷难支。

- 心理链条:饥饿感会放大社会怨恨,谣言与末日预言层出不穷,李自成打进北京前,民谣已在唱“开了城门迎闯王”。

未来三十年,气候会把我们带向哪里?

IPCC 2023报告指出:若全球升温突破2℃,到2050年全球可能有2.16亿气候移民,相当于今天巴西全国人口。联合国大学一份尚未广泛传播的内参数据显示,长江中下游的夏季高温日将以每十年增加3.6天的速度攀升。城市空调负荷每升高1%,电网崩溃风险就同步上升。作为一个把博客当实验室的写作者,我把目光留在身边:

三年前我搬到杭州西郊,村里老人说“谷雨前插秧不会错”。可在2024年,早稻播种窗口整整提前了一周。农民靠天气App决定播种,而非祖祖辈辈的谚语。这种微妙的“文化迁移”比海平面升高更撼动我心。

新人该怎么读这段宏大叙事?

入门三条低成本路径,实测有效:

(图片来源 *** ,侵删)

- 1. 翻一张图

- NASA GISS Surface Temperature Analysis 的彩色网格图,把1900—2024每年每0.5×0.5°格子的温度偏差做成GIF,新手一眼看到变暖的“红色浪潮”。

- 2. 读一段原始记录

- 英国东印度公司船员日志里写着1783年“火山灰遮蔽太阳,六月飞雪”。拿它与同年在华传教士书信对照,会惊讶“冷暖无国界”。

- 3. 做一个实验

- 下载美国NOAA的免费逐日气温,把家乡近30年7月更高气温做线性回归,你会发现肉眼可见的上升趋势,比任何论文都说服力强。

个人彩蛋:把气候史写成家庭账本

我外公是温州渔民,保留1962—1992年的捕鱼日记,每天记录风浪与鱼价。我用R语言画趋势曲线:台风次数从年均3次升到5次,渔获量反而下降了27%。这条“负增长”曲线被他老人家用温州话一句带过:“海里热坏了,鱼儿不进网”。质朴的叙事背后,是与科学论文相同的逻辑——温盐环流弱化→浮游生物减少→饵料断链→产量下跌。民间账本正是科学叙事的民间副本。引用作家加西亚·马尔克斯的说法:“过去都是假的,回忆是一条没有归途的路。”但把一张张泛黄的捕鱼日记、气温记录、王朝兴衰放到同一个时间轴上,你就会看到“假”其实是一条有温度的线索,指引着我们如何与气候继续共舞。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~