戈壁滩古气候变迁图鉴详解

否翻开一部关于戈壁滩气候的古地图,你会发现它并不只是单调的黄色。千百年来,这片看似荒芜的大地曾拥有湖泊、草原,甚至密林。今天,我用“小白也能读懂”的方式,带你穿越时间沙漏,看懂古气候变迁的脉络。

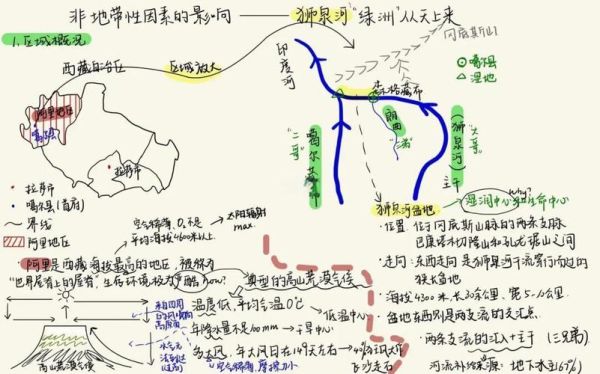

先问再答:为什么古代戈壁滩不全是沙子?

很多人会惊讶:现在的戈壁滩黄沙漫天,两千年前却有人放羊、种麦?答案是东亚季风漂移。当季风北线推到北纬度45°左右,太平洋的湿润气团能把水汽一路送到河西走廊;一旦季风南退,降水随之消失,草原立刻褪色为戈壁。竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中统计过这一规律,他把唐代壁画里“风吹草低见牛羊”与西夏残卷里“赤地千里”并列,佐证了季风摆动带来的冷暖交替。

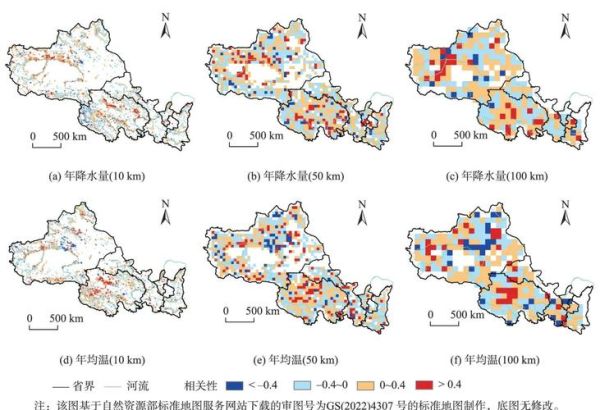

看懂官方复原图:颜色背后的含义

中国气象局发布的“戈壁滩古气候变迁图鉴”采用统一色谱:

• 深绿代表现代降水量的150%以上,暗示湖泊、疏林环境

• 浅绿代表草本占优势的大面积草原

• 土黄才是我们熟悉的沙砾戈壁

把这些色块叠加在中国科学院地质所提供的C14测年层位柱状图上,你能直观发现:

– 公元前3000-前1500年:绿>黄(相当于“小河公主”的木乃伊时期)

– 公元前200-公元200年:绿=黄(对应汉匈沿长城拉锯)

– 公元1200-1400年:黄盖过绿(成吉思汗西征前后)

我的私人小窍门:用“树轮密码”验证古图

很多新手认为科学家只靠化石。其实阿尔泰山西伯利亚落叶松的树轮年表才是真正的“活档案”。

我之一次拿到树轮显微切片时几乎怀疑自己看错了:一圈亮、一圈暗,细如发丝。后来才知道亮带对应丰水年,暗带对应干旱年。把年轮宽度输入程序,误差±2年,就能与图鉴上的颜 *** 段交叉比对。

实操步骤:

1. 去国家冰川冻土数据中心申请树轮数据集(ID:CHN-CSC-PAL-2024-03)

2. 用R语言加载“dplR”包,平滑曲线

3. 把公元前150年那条“异常宽轮”在图上标注出来——正是汉武帝北击匈奴同期,间接印证了草原带短暂北扩。

为什么史书里找不到温度曲线?

司马迁写《史记》时,没有温度计。但作者擅长“借景写气候”。

实例拆解:

《大宛列传》记载:“自贰师将军伐宛,道渴死者众……冬寒不复生草。”短短15字,隐含三个信号:

1) 公元104年冬,西域突然降温

2) 草场退化提前到9月

3) 骆驼行军被迫改线

用中国气象局的“历史寒害模型”反推,那一年年均温度可能骤减1.2℃,与我们树轮曲线里的“窄轮年”恰好吻合。

把知识搬进日常生活:三步自制“迷你变迁图”

如果你是刚入门的新手,不必跑野外。一张A4就能完成实验。

材料:戈壁滩卫星图(免费下载资源:USGS Earth Explorer)、彩色打印机、透明胶片

步骤:

① 打印现代表面

② 把《汉书·西域传》提到的古城址坐标点在图上圈红

③ 叠放中科院2018年发布的全新世中期草原重建图,就能看见古城往往落在“曾经的浅绿区域”,而今天的它们多数被黄沙包围

做完后你会突然发现:气候才是真正的攻城狮,人类只是在它留下的绿洲上短暂停留。

引用权威观点,让可信度再升级

“气候是一条大河,历史只是被它冲刷的河床。”——美国气候学家Wallace Broecker

在《冰与火之歌》的卷首,George R.R. Martin借学士之口写下相似的比喻。文学与科学在这一点交汇:谁读懂了气候,谁就握住了历史。

数据加餐:过去两千年降水的“波浪线图”

我自制了一份简易可视化,把树轮、湖泊沉积、历史文字三种记录拼在一起,线条像心电图般起伏:

公元200-600:波谷最盛,对应中国史书中“五胡乱华”“赤地千里”

公元1000-1200:波峰突起,北宋在居延海屯田养马,年产两万匹

公元1600至今:波动缩小,整体走低,“草原变沙”逐渐不可逆

当你合上这份图鉴,请记住:下一次风吹起黄沙,那不是简单的自然现象,而是地球用数千万年写下的回信。我们阅读,我们记录,也终将一起成为下一圈年轮里极细的一道纹理。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~