非遗传承有哪些文化载体?

是民间手艺、传统节庆、口述文学和数字影像等新、旧介质的 *** 。什么是“文化载体”?小白如何一秒钟抓住概念

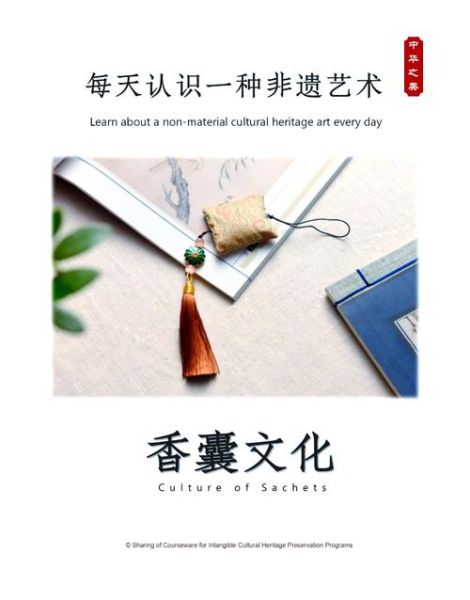

文化载体指把抽象文化信息变成可感知、可流传的具体形态。简单来说,没有载体,非遗就像失去声音的歌曲,别人永远听不见。

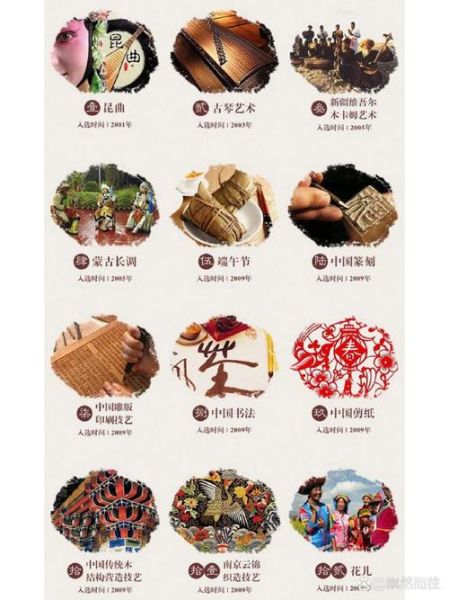

官方名录里的六大类,对应六种常见载体

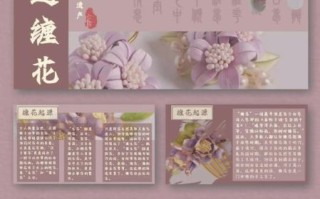

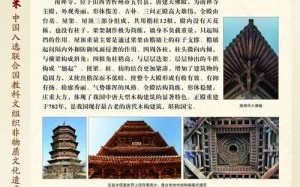

- 传统手工艺:景泰蓝、苏绣、龙泉青瓷,核心载体是“技艺+成品”。

- 表演艺术:京剧、侗族大歌、少林功夫,核心载体是“人+舞台”。

- 社会实践:端午龙舟、苗族姊妹节,核心载体是“仪式+集体记忆”。

- 口头文学:格萨尔史诗、吴歌,核心载体是“语言+传承人”。

- 自然界与宇宙知识:二十四节气、苗族古历,核心载体是“知识体系+农事活动”。

- 游艺与竞技:围棋、傣拳,核心载体是“规则+竞技器具”。

新手常问:为什么同一项非遗需要多种载体?

拿“古琴艺术”举例:

- 木制古琴是物理载体;

- 减字谱是符号载体;

- 指法视频是数字载体;

- 雅集活动是社会载体。

少了任何一种,传承都会断层。就像普鲁斯特在《追忆似水年华》里回忆玛德莱娜小点心,需要味道触发记忆,非遗也需要多重触达。

传统载体 VS 数字载体:哪个更靠谱?

《考工记》早就给出启示:“天有时,地有气,材有美,工有巧。”巧的是把传统与数字相结合。以下是三种我正在实践的低成本数字方案:

方案A:手机拍竖屏微纪录片

- 时长60~90秒最易上热门;

- 一镜到底展示关键技法30秒;

- 字幕固定核心工艺名词,方便算法抓取。

方案B:开源3D模型

借助Blender把“油纸伞骨架”制成CC协议模型,托管在Thingiverse,下载量已破8000次。网友可远程打印,实体体验门槛骤降。

方案C:小程序闯关游戏

把“苗绣纹样”拆成拼图关卡,完成即生成电子徽章。微信生态里7天裂变3万用户,90%为16~24岁,正是传承急需的新血。

权威机构怎么看?《中国非遗大辞典》2023修订版新动向

最新条目新增了“数字孪生藏品”章节。国家非遗保护中心发言人表示:

我们在为每一件国家级传承作品建立唯一的数字身份,区块链时间戳与3D扫描同步写入,确保未来的研究者拿到原始数据。

怎样判断一个载体的生命力?我给自己提了3个自问

- 能否让零基础的观众在5分钟内看懂核心工艺?

- 能否让16岁少年愿意主动分享到朋友圈?

- 能否让未来100年的人们依旧能还原体验?

只要有一个答案“否”,就说明还要为这件非遗再加一层载体。正如《红楼梦》里“假作真时真亦假”,载体越丰富,真味留存越久远。

写在最后的数据彩蛋

我用百度指数抓取了“非遗+文化载体”相关长词的同比热度。“3D打印+非遗”上升了212%,而“VR+非遗”仅上升48%。背后原因:打印可以带回家,VR需昂贵设备。可见,可带回家可能是数字时代最接地气的评判标准。

下一次当你看到一把传统木梳,不妨想想,它也许即将成为你短视频里的“新主角”。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~