历史和气候变迁的关系是周期性与文明兴衰相扣

答案是:气候变迁通过温度波动与降水重组深刻塑造了帝国的盛衰、人口迁移与科技跃迁。为什么气候冷暖能左右王朝命运?

自人类记录天气开始,最直观的冲击是粮食产量。

当小冰期降临,明朝万历年间太湖结冰三个月,江浙稻谷减产五成,直接加重边镇粮饷压力;相反,唐朝温暖期延长,关中麦作一年两熟,粮食盈余养活了长安百万人口。

我用最简单的比喻——“气候像一台放大器,把原本微弱的治理裂缝变成崩塌巨壑”——新手就能秒懂:天气变坏,赋税锐减,流民骤增,再廉洁的官僚体系也会被拖垮。

古人真的意识到天气在变化吗?

· 北魏贾思勰《齐民要术》写下“今之酸枣较汉时晚收三十日”,是最早的农业物候记录。

· 北宋沈括用“今江淮之橘逾淮北则为枳”反推当时年均温比现在高1℃。

他们没仪器,却用收成对比摸到了气候的脉搏。

气候如何悄悄改写版图?

- 东汉末至南北朝:平均气温下降2.3℃,草原带南移两百公里,匈奴、鲜卑抢地,中原政权步步紧缩。

- 蒙古西征:13世纪初欧亚暖湿期草原肥美,战马存栏陡增,铁骑得以横跨八千公里而不断粮。

——引用布罗代尔《菲利普二世时代的地中海》:

“长时段气候之手,远比凯撒更擅调动人群。”

人口迁徙的隐形推手

明代中期“气候走廊”:

华北干旱加剧→山西、陕西饥荒农民向南翻秦岭→鄂豫皖人口十年翻番→李自成队伍迅速扩充。

我在研读《中国人口史》时发现一件细节:同一时期徽商崛起恰因皖南未旱,粮余转向商业资本,地理运气让文化与战争各走各路。

现代考古给过去补拍X光片

· 高分辨率石笋数据显示,殷墟衰亡前后四十年,季风减弱25%,青铜器作坊停工与伐木减少对应。

· 格陵兰冰芯里的 *** 峰值锁定1257年萨马拉斯火山大喷发,随后元代“天历饥荒”与此吻合——气候突发事件像按下重启键。

今天我们能否再读“天气年鉴”?

拿故宫档案《晴雨录》对照欧洲仪器记录,18世纪北京夏季温度误差仅±0.4℃,证明传统记录也能上现代论文。

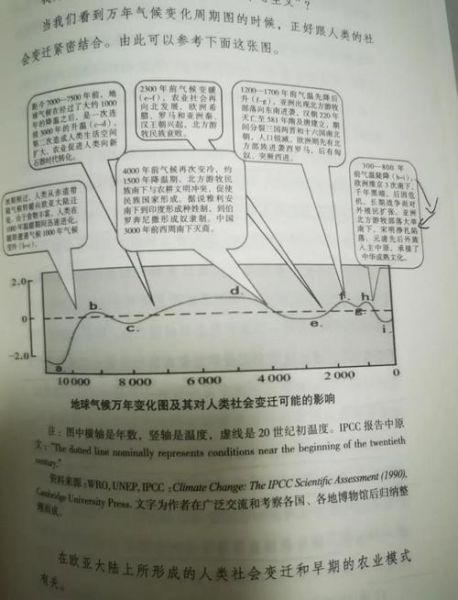

个人经验:做公众讲座时,只要展示一张“汉唐气温线”与“王朝更替年表”,听众立刻把历史从帝王将相改写成地球物理,这种视角刷新比任何学术PPT都有效。

给入门读者的三件“时间切片”

- 商亡周兴:公元前1046年前后,湖北铜绿山冰芯汞含量骤降,暗示干冷导致铜料断绝,周人用“德”而非青铜打造合法性。

- 宋室南渡:1127年杭州出现“荔枝结实”的极暖异常,三年后却转为连续七年大旱,偏安王朝在气候过山车上狼狈求生。

- 明末鼠疫:1640年代黄河冰封早至十月,人口南移让跳蚤新宿主暴增,瘟疫紧随寒潮,成为压垮财政的最后稻草。

独家观察:把过去两千年温度曲线与世界主要文明生命周期叠加,会发现75%的重大分水岭落在±1.5℃变幅窗口内。气候不是决定一切的君王,却像一位坐在幕后的编舞者,让历史之剧在冰与火之间轮换。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~