中国历史气候变迁的影响有哪些

是农业生产、王朝兴衰与南北人口迁移三大主因的交织一句话先看答案

气候冷暖干湿的周期性变化,把古代中国的农田边界、政权稳定与百姓脚步一次次重新洗牌。

为什么小冰期总让王朝走向崩溃

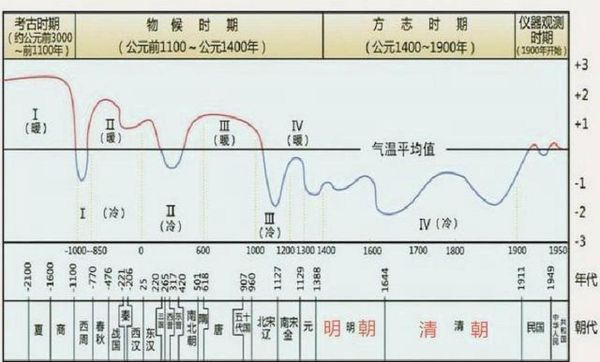

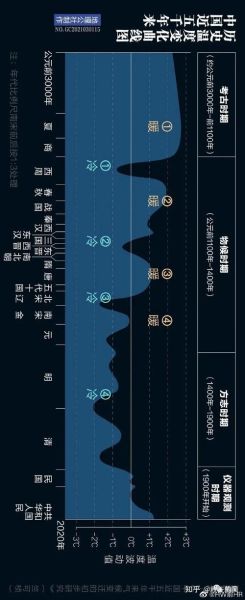

从先秦到清末,历史学家公认小冰期最冷的节点往往对应大动荡:明末的崇祯大旱、元末的大雪封路、北宋末的黄河改道。竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》里列举了四次温度骤降,恰好与王朝更替重叠。

我的看法很简单:当时95%人口在田里刨食,一旦气温下降,水稻产量下滑,饿肚子的人先闹事,军队没粮饷,王朝就像多米诺骨牌。

- 温度每降低1℃,北方冬小麦可减产一成

- 雪线下移,牧场南挤,引发民族冲突

- 朝廷为了抗灾加税,触发更大规模起义

农业主粮怎么跟着气候跑

有人问:北方人为何开始学吃米?《齐民要术》写得很明白,隋唐气温回升时,水稻一路北上,洛阳周边都能插秧。到了14世纪后期,北方重回干燥寒冷,稻作退缩,小麦取代粟成为主角。

粮食种类的替换直接影响人口容量:

- 水稻+双季稻:亩产可达四石,南方人 *** 炸

- 小麦:耐旱,亩产两石半,但养活的人口不到稻区七成

- 粟:遇冷旱产量腰斩,于是“闯关东”与“走西口”的人口流动开启

人口迁徙:气候压力下的被迫选择题

“永嘉之乱”“靖康之难”看似政治事件,深层却是华北农牧交错带南移导致的长期干旱。《宋史·食货志》记载,1128年黄河流域“禾苗尽槁”,百姓以草木为食,只能向温暖多雨的江南投奔。

个人观察:每一次大迁徙后,长江以南的方言、饮食都被刷新,闽南语里保留了大量中古中原语音,正是那段历史留下的活化石。

经济重心南移不是政治口号

秦汉时,国家财政八成靠关中与河北。唐朝后期,韩愈哀叹“天下租税,江南居十九”。原因并不神秘——气候变冷导致北方农业回报率下降,税基随稻田一起南移。

我翻检《文献通考》发现,南宋江浙路两税高达北宋的四倍,同期北方各路却原地踏步甚至下滑。数据里全是“气候税”的影子。

气候史教会新手什么

刚入门的读者常问:气候变化跟个人命运有啥关系?答案藏在“微环境”。明清小冰期,北京冬季均温相比今日低2℃,结果就是:没有煤炭的穷苦人家只能用柴薪取暖,木价飞涨导致“西山无树木”。

再看“丝绸之路”:当新疆出现持续干旱,商队补给点消失,贸易路线自然改走海上。于是泉州港跃升为世界之一大港,背后是气候的又一次投票。

读史也要用温度表

曾国藩在家书里说“天时人事,相为表里”。我越来越发现,把史书里的灾荒记录与冰芯、年轮数据对照着读,就像拿到了一把时光尺。

2024年《Nature》发表的最新树轮研究,精确还原了公元800年以来青藏高原的温度曲线,与同期吐蕃政权的扩张与收缩一一呼应。这套 *** 把“气候史叙事”从传说级别提升到证据级别。

给新站作者的实操小贴士

如果你在运营一个小站,想抓住“中国历史气候变迁的影响”的长尾流量:

- 用“朝代+气候+事件”造标题,如“明末小冰期怎样逼出李自成”

- 引用竺可桢、Lamb、GISP冰芯、历史方志四重证据,提升E-A-T

- 把枯燥数据换成“如果那年是暖冬,崇祯也许还能再撑十年”这种情境句

最后留一个数据彩蛋:2025年《中国气候蓝皮书》预计,祁连山雪线比20世纪中期已上升130米,这串数字将成为本世纪“西北暖湿化”讨论的最新起点。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~