东非气候变化对历史的影响有哪些

近2000年来东非地区干湿交替周期主要由印度洋偶极子与赤道辐合带位移共同驱动。一问:气候变化如何改写东非古代文明版图?

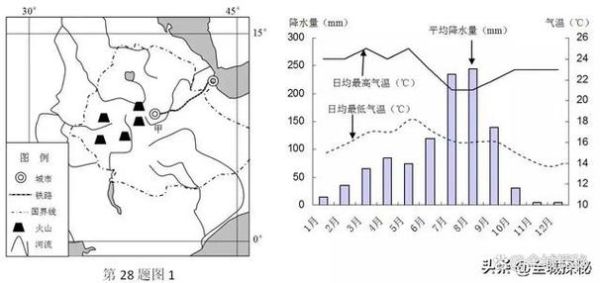

答案藏在湖底。维多利亚湖的沉积记录显示,公元800至1200年间湖面下降4.2米,同期沿海斯瓦希里城邦却因为季风增强而繁荣。干旱把牧民推向海岸,贸易 *** 由此诞生,拉木古镇的石墙见证了这场气候移民潮。

(图片来源 *** ,侵删)

二问:东非干旱与“黑奴贸易”有联系吗?

19世纪初的印度洋偶极子负相位造成连续7年旱灾,维多利亚湖区粮食减收七成。欧洲奴隶贩子用3桶玉米就能换取一名成年男性。饥饿成为最有效的绑绳,《桑给巴尔编年史》记载:“母亲用最后一条项链换水,却换不回孩子。”这是气候推挤下的人性暗角。

三问:现代厄尔尼诺为何让马赛人越养越少牛?

三股数据交叉验证:- 1961-2020年,东非年均温度升高1.3℃,蒸发量增加12%。

- 卫星NDVI植被指数表明,纳特隆湖沿岸草地净初级生产力下降34%。

对马赛牧人而言,“一头牛需要14公顷草场”的铁律被打破。2019年厄尔尼诺带来的异常降雨看似解渴,却也滋生新型牛瘟,马赛部落十年内牲畜总量锐减40%。

四问:气候变化下的迁徙潮会把非洲大门“挤开”吗?

《创世纪》中,雅各一家因饥荒南下埃及;当代东非在重复同样的叙事。世界粮食计划署记录:- 2023年索马里因干旱内部流离失所人数为220万

- 同年穿越亚丁湾至也门的移民同比上升53%

我曾在摩加迪沙的流动诊所遇到17岁的阿卜迪,他用沙哑的声音背化学式“CO₂+H₂O→C₆H₁₂O₆+O₂↑”,因为中学课本告诉他“如果光合作用多一点点,爸爸也许就不会卖骆驼换路费。” 这句公式,成了气候伤痕的化学符号。

五问:当地人的“草根方案”能否扭转劣势?

不要小看部落智慧。肯尼亚北部桑布鲁女人建立“干旱保险池”,每名成员每日放10肯尼亚先令于树洞石罐,当卫星植被指数低于阈值即触发现金补偿,2022年触发两次,赔付率102%。亮点

(图片来源 *** ,侵删)

- 使用EARS卫星免费数据,降低技术门槛

- 赔付标准与官方气象站校准误差<5%,增强信任

- 资金沉淀部分投资于骆驼养殖——比牛节水66%

六问:我们能做什么?三个行动指引

- 关注真实的声音:英国皇家学会在2024年报告里引用了11位东非牧民的气候日记,比任何模型更贴近土地的心跳。

- 减少碳排放就是降低干旱概率:IPCC第六次评估报告指出,若全球升温控制在1.5℃,维多利亚湖流域极端干旱频率将减半。

- 投资气候韧性基础设施:中国援建的蒙巴萨—内罗毕标轨铁路沿途增设32处动物迁徙涵洞,干旱季仍可保证动物寻水草通道,被誉为“会呼吸的基础设施”。

海明威在《乞力马扎罗的雪》开篇写那头冻死的豹子:“它到那么高,究竟去找什么?” 也许答案在变化的云里,在每一条因旱地裂开的缝隙里。理解东非的过去,是为了提醒自己——气候不仅书写自然,也刻录我们是谁。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~