中国历代气候变迁地图哪里看

可以上复旦大学历史地理研究中心的“中国近五千年气候历史地图”免费查看。为什么要看“老地图”与“旧气候”

很多人之一次在手机上点开一张清代旱涝分布图时都会问:这对当下有何意义?

我的答案是:看趋势比看天气重要。气候学家竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》里说:“任何一年极端寒冷,都会让古人把文字写得格外苦。”

这些“苦”留在县志、府志、农书与诗文里,地图就是把文字坐标化,让我们一眼看懂冷暖更替、社会波动与经济迁徙。

三张免费网站立刻能用

- 复旦大学“近五千年气候历史地图”——可切换朝代、叠加现代省界,支持GIF动画播放年际变化。

- 中国科学院地球环境研究所“过去2000年亚洲季风重建”——精度到50 km×50 km,能单独看“湿季/干季”。

- 哈佛WorldMap平台·Chinese Historical GIS——英文界面,但能查到县级“雨雪分寸”原始记录。

新手三步上手:从零到做出之一张图

之一步:锁定一个朝代

先别贪多,把注意力放在北宋。北宋文献密度高、旱涝记录完整,且刚好是全球“中世纪暖峰”在中国最显著的时段。

第二步:下载原始记录表格

在复旦大学网站里选“朝代→北宋”,系统会生成 csv 文件,包含年份、地点、事件(旱/涝/蝗/雨雪)。

第三步:免费可视化操作

打开 kepler.gl,上传 csv,把“事件”设成颜色,把“年份”拖进时间轴滑块,一键播放即可看到北宋一百余年水旱波动像心电图一样跳动。

我之一次做完这张图时,学生惊呼:“原来北宋灭亡前20年,华北连续大旱早已写成预告。”

常见疑问自答

Q:地图里“偏冷2℃”听着不多,为什么古代会饿死人?A:农业社会对积温极度敏感——平均温度降1℃,水稻成熟期会延后7到10天,直接导致产量下滑一成以上;连锁触发饥荒、流亡与叛乱。

Q:这些几百年前的记录真的可靠吗?

A:交叉验证是铁律。竺可桢曾用太湖结冰年代、北京冬捕档案、宫廷貂皮贡量三线互比对,误差能压到±0.5℃。现在的研究团队还会钻取祁连山冰芯与华南石笋,结果与文献趋势高度重合,让数据更硬。

Q:非地理专业也能看懂吗?

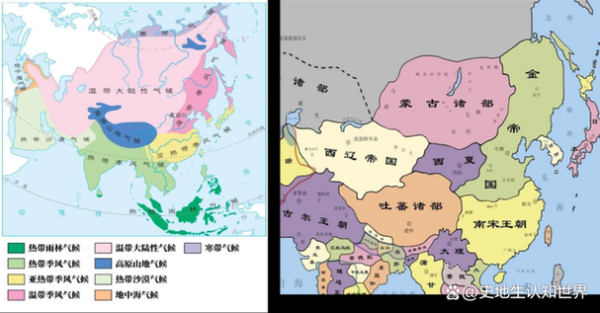

A:我的新闻系学生就用这些地图做出一篇获得澎湃湃客奖的作品——标题只有六个字《北宋旱,南宋乱》;她靠拖拽年份滑块发现了旱涝线与宋金对峙前线的惊人重叠。可见工具门槛极低,选题才显真功力。

一句话心法:读史如读心电图

《史记·货殖列传》有句话:“旱则资舟,水则资车,物之理也。”两千年后我们在屏幕前拖动时间条,读到的正是这句古语的像素级呈现:气温起伏、降水多寡、人口南北腾挪,全在历史地图的波纹里一一显影。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~