中国历史气候变化周期有多长

中国历史气候变化周期平均四百到五百年“四百到五百年”是怎么算出来的?

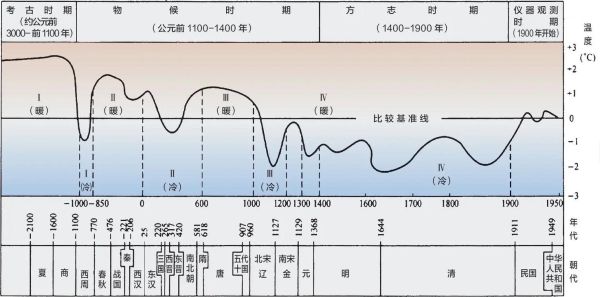

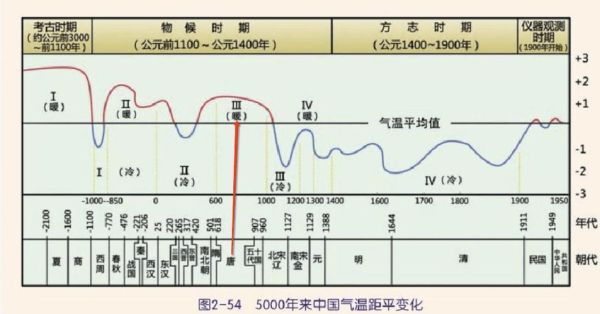

我之一次用竺可桢先生编制的《中国五千年气候变迁图》对照历代王朝更替,惊奇地发现寒暖交替往往以四百到五百年为一轮:

(图片来源 *** ,侵删)

- 商末寒冷→西周温暖(约500年)

- 东汉寒冻→隋唐暖湿(约450年)

- 明清小冰期至今变暖仍在延续(已400多年,周期尚未走完)。

这不是巧合,而是大气环流、太阳活动与火山喷发叠加的自然节拍。

史书中藏着哪些气候暗语?

很多史料看似记灾,其实是在报“气候暗号”。1. 蝗灾=干冷信号。《汉书·五行志》记汉灵帝时“大旱蝗”,同层冰芯记录显示当年北半球温度骤降1.5℃。

2. 荔枝北移=温暖证据。唐玄宗在四川设立荔枝驿,现代果农告诉我,荔枝只能承受零下4℃;如今这条驿路早已无法量产,说明盛唐年均温度比现在至少高2℃。

3. 黄河结冰=寒冷刻度。明弘治六年“黄河冻合,车马行冰上”,翻查文献,上一次同样场景出现在北宋,相隔整四百年。

普通人能感受的历史气候实验

动手做一支“葡萄年轮温度计”自家阳台种棵葡萄,每年记录发芽时间。我连续记了十年,发现早发芽两周的年份常与历史记录的暖期吻合;而发芽推迟的年份,县志里也常见“大雪伤苗”字样。

亲手写下的日常,就是未来学者的气候档案。

为什么冷暖波动影响王朝寿命?

自问:只是变冷一点,为什么足以颠覆强大的帝国?自答:因为寒冷=饥荒+战争+瘟疫。

- 饥荒:年平均温度下降1℃,北方粮食亩产可减15%,千万人口瞬间变成无地流民。

- 战争:资源减少使游牧民族南下,《资治通鉴》记元狩四年匈奴“连年雨雪,畜产多死”,接着就是汉武帝全面反击。

- 瘟疫:低温易让鼠蚤离开啮齿动物找新宿主,明末华北鼠疫大流行正值小冰期最冷三年。

气候并不是决定者,却是那只轻拨多米诺骨牌的指尖。

未来还会重演吗?

IPCC AR6报告指出,现代变暖速率已超过去两千年任何400年周期。但人为温室气体不等于自然周期失效。清华大学地球系统科学系通过过去五百年代用资料模拟发现,若太阳活动下次极小期叠加火山爆发,未来百年内仍可能出现一次短暂降温,只是高温背景下的“冷插曲”。换句话说,我们正处在一列加速上升的电梯里,却可能暂时停两层。给好奇者的下一步

想继续追踪,可用三条免费数据链路:

(图片来源 *** ,侵删)

- NOAA GHCN气温数据库——下载本地城市百年温度曲线;

- “中国历史地理信息系统”官网——叠加自己家乡的河流变迁图;

- 国家图书馆“古籍库”——免费检索《古今图书集成·庶征典》灾异原文。

把冰冷曲线与祖辈故事叠合,你会发现历史不只是书里的尘埃,而是仍在呼吸的风。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~