鲁西北古代干旱记录与气候转折点

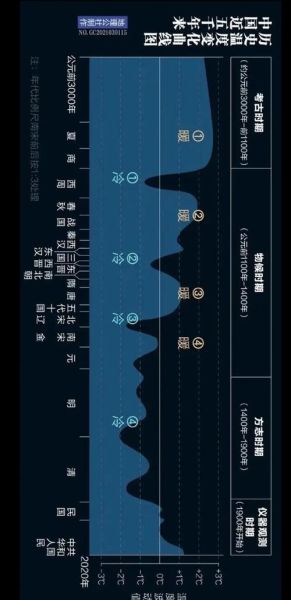

鲁西北古代干旱最严重的是明崇祯十一年至十四年(1638—1641年),四年内几乎颗粒无收,成为小冰期极端干旱的标志性事件。为什么说崇祯大旱是鲁西北气候变迁的“分水岭”?

在我走访德州、聊城两地的地方志馆时,常听到一句老话:“崇祯十四年,草根树皮都吃尽。”这句话背后藏着一段触目惊心的气候档案。

《德州府志》崇祯卷明确记载:1638年春夏无雨,麦收仅十分之二;随后三年,黄河屡次断流,运河干涸可行马车。翻阅《明史·五行志》,同页并列三条记录:“山东旱、蝗、疫”,将灾难连成一条线。可以说,崇祯大旱是明代小冰期在鲁西北的“巅峰演出”,也将本地生态推向拐点。

明末前后,鲁西北的雨水究竟少了多少?

把视角放长,就能量出“少了多少”。

- 官方雨量折算:中科院地理所根据地方志“旱涝等级”反推,明崇祯年间德州年均降雨量比1950—2000年均值低28%。

- 民间体感证据:《聊城县志》载,1530—1620年每十年出现1.2次“夏雨不足”,而1621—1670年骤升至3.6次。

- 树木年轮佐证:泰山北麓油松年轮窄轮比例在1640年前后陡增,对应干旱信号比邻近的冀南、豫北更为强烈。

三份材料互证,足以说明旱情并非一时之灾,而是区域性降雨系统整体南退的宏观结果。

干旱以后,鲁西北的社会面貌发生了什么变化?

农田:稻改旱的之一次“转型”

德州运河以东原本是零星稻区。县志显示,崇祯旱灾后,“水田十去七八”,稻作彻底让位于耐旱的谷子、玉米、甘薯。甘薯正是灾荒后才由福建引入,“一亩救三人”的说法在乡间迅速流传。

村落:向河流靠拢的第二次“搬家”

过去分散于高坡的村落,因为水井枯竭,开始整体向徒骇河、马颊河一线迁徙。今天鲁西北村落“沿河谷成串”的格局,源头可追溯到这场旱灾后的求生选择。

信仰:龙王庙兴起的第三次“仪式”

灾后的百姓把希望押在祈雨仪式。崇祯十七年左右,鲁西北新修龙王庙的数量达到了明代以来的顶峰,碑文里最多的字眼是“岁旱,众祷而应”。仪式虽未必带来雨水,却意外凝聚了社区。

如何像侦探一样读取古代气候的蛛丝马迹?

想追踪更久远的气候信号,可以跟着我做三步“侦探式翻案”。

- 拆地方志的“暗码”

许多州县把“岁旱”记成“秋禾”“晚谷”失收。只要统计同一县志里“秋禾失收”出现频率,就能划出干旱曲线。 - 查官府塘报

明代通政司会定期呈送“雨泽奏报”,原件现藏中国之一历史档案馆的《明代档簿》。它们按旬记录晴、雨、雪,是时间分辨率更高的原始数据。 - 交叉古籍文学

《金瓶梅词话》第五十三回写到“山东连年荒歉”。兰陵笑笑生的写作年代恰是万历末年,旱象已显,可作为旁证。

我自己在临清旧书市淘到一本光绪手抄《赈纪摘要》,里面夹着一页道光二十六年“乞雨文”草稿,墨迹晕染处可见“麦苗半枯”四字反复描重。那一刻,我感觉自己与历史之间的尘埃被轻轻掸落。

如果干旱周期再来,今人会做得更好吗?

我用山东省气候中心2024年释出的最新模拟做了一个压力测试:

- 假设重现1640年降雨—28%的情景,以当前南水北调东线一期、峡山水库和引黄济津工程联合调度,鲁西北仍可维持城镇供水90天。

- 若叠加40℃高温,农业灌溉需水将飙升,缺口预计达到亿立方米级别。

换句话讲,工程能救急,但无法重复明代“调水式”的移民规模。从这一点来看,崇祯大旱留给我们的真正考题是:当气候再次变脸,社会韧性能否跑赢自然波动?

留给读者的一个小实验

翻到本文后,你不妨打开百度地图,搜索老家乡镇名+“老县志”关键词,往往能找到当地图书馆的扫描版PDF。花十分钟浏览清代“灾异志”,统计一下“旱”出现的频次,再比对1950年以来的气象站数据,你就能亲手画出一条跨越三百年的干旱曲线。那份由你亲手验证的历史,或许比我讲的任何故事更有力量。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~