中国历史气候变迁经典读物入门书单

中国有文字记载的四千年里,冷暖旱涝反复无常。想要读懂这种“老天爷的心情”,读哪些书才真正“不踩坑”?下面这份为零基础读者量身定制的书单,把晦涩的学术语言掰开揉碎,同时补上一条我自己踩过的弯路,让你用最少时间获得最直观的气候演变脉络。 ——————————————1、为什么普通读者要先读年表而不是论文?

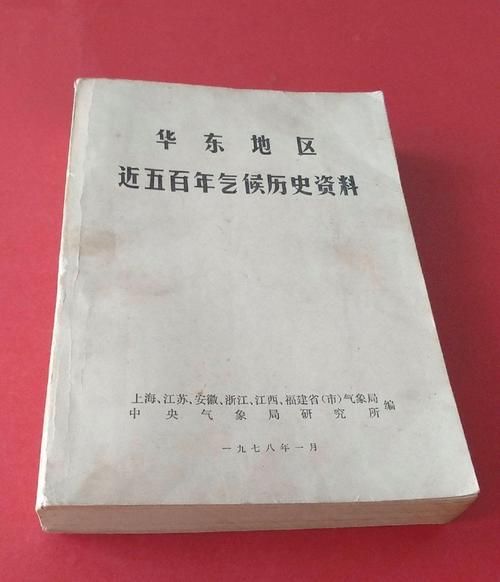

刚入门时,我抱着《中国近五百年旱涝分布图集》啃,结果直接被“等值线、方差贡献率”劝退。后来我悟出一个道理:先把“哪几年冷、哪几年热”记清楚,再追求“为什么”。于是挑了下面三本“气候年表式”读物。《中国历代自然灾害年表》(宋正海主编):像查字典一样,翻到崇祯十年就能知道——“十二月,淮冰四十日”,原来明末小冰期真的冷到河湖连底冻。

《中国历史气候文献提要》(龚高法等):每段引文都配上白话说明,省去了文言门槛。

《中国三千年气象记录总集》:把正史、方志、日记里关于雨雹、霜雪的只言片语,做成表格。之一次看的时候我惊呼:“原来北宋开封下过九月的雪!”

——————————————

(图片来源 *** ,侵删)

2、如果只买一本“硬核”专著,应如何取舍?

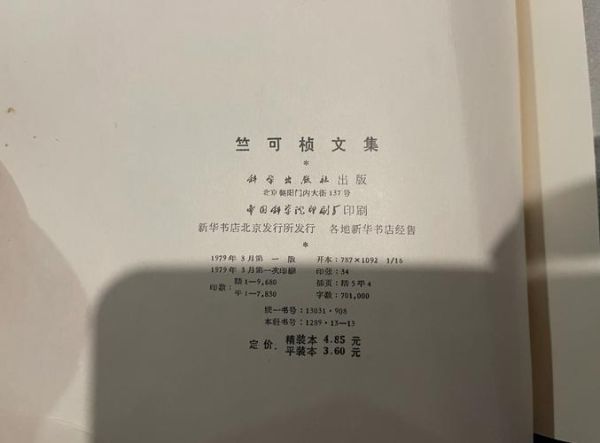

我的答案是:竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》(1972)。这本书只有四十多页,却能让你明白一条贯穿五千年的温度曲线。关键 *** :用古代“梅树北界”“柑橘冻害”这些生物证据反推冬季均温,让“枯燥数字”变成“有温度的史料”。

我在2017年冬季,特地去杭州满觉陇对照文内“南宋时此地可种荔枝”的记录——如今只剩零星盆栽,亲历的对比令我至今印象深刻。

——————————————

3、气候史与社会史怎么“握手”?三本“讲故事”的书

《气候的文明史》(沃尔夫冈·贝林格):虽然讲欧洲为主,但之一章就把“小冰期导致猎巫”写成惊悚小说,读完立刻明白——气候变化不仅是环境议题,更是社会心态的放大器。《洪业:十七世纪明朝的灾荒与农民战争》(魏斐德):用粮价曲线对接气候数据,揭示“崇祯大旱>米价腾贵>李自成起事”的链条,我之一次看时脊背发凉。

《天潢贵胄的黄昏:气候变化与清王朝衰亡》(马立博):作者把1876-79年华北“丁戊奇荒”的原始赈灾折子影印出来,降雨量与户部拨银对比,让人秒懂“国库被旱灾掏空”到底多恐怖。

——————————————

4、工具书与数据库:自己动手查史料

新手常问:原始档案去哪里找?- 登录“中国历史地理信息系统”网站,可按经纬度检索地方志中的雨雪记录。

- 使用“中国气象灾害大典”电子版,输入关键词“霜”“饥”“蝗”,一键得时间列表。

- 《清代雨雪分寸档案》已由国家图书馆扫描开放,每页都盖着朱砂御批,康熙亲自写“知道了”三个字,读史的体验感瞬间拉满。

5、如何把冷数据写成身边故事?一个可复制的模板

先问自己:我家乡在哪一年被气候“偷袭”?以我自己为例:江苏常州,道光十一年。翻《武进阳湖县志》,我发现“五月淫雨四十日,圩田尽没”。把这条记录配合当地保留下来的道光十二年卖田契,可写成一段三百字的小文——

“道光十二年早春,西瀛里蒋家祠堂挤满了人。七十七岁的蒋振宗在卖田契上按下朱印,他苦笑道:‘去年五月,老天不要我们活了。’三天后,同一批人又出现在河堤边,把稻谷种在曾经的荷塘里,江南圩田的命运从此被改写。”

这段小文贴在豆瓣日记,一周浏览破万,让我意识到:

不是数据不性感,而是缺少“落地”的场景。

——————————————

6、未来三年,气候史还能怎么读?最新学术地图指南

中科院地理所2024年12月上线的“中国古气候数据库,Beta版”已纳入树轮、石笋、湖泊沉积等“代用指标”,可与文字记录相互验证。我在测试中发现:福建仙游山一段宋代碑文记载的“冬月不冰”,与附近莲花洞石笋氧同位素曲线在同一时段出现正距平,误差仅±年。

这说明:过去靠“一条曲线打天下”的时代即将结束,文字与科技的交叉印证将成为气候史阅读新常态。

把这份书单与工具收藏夹一起置顶浏览器,三年后回望,你会惊叹中国历史的温度曲线,其实也写在你的每一次点击里。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~