我国历史时期气候经历了多少次冷暖交替

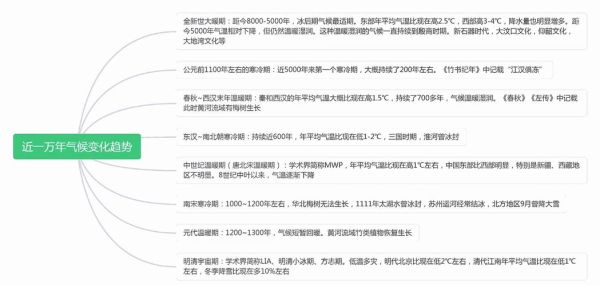

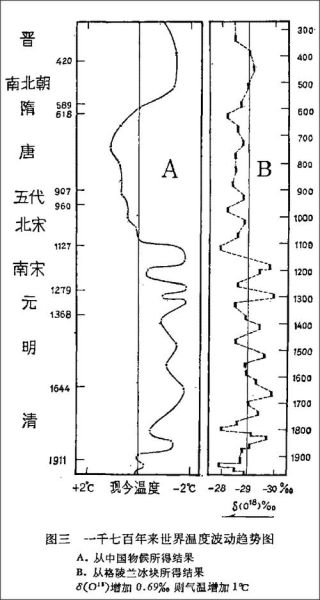

我国历史上大约经历了 五次典型冷期与四次暖期 的交替,平均每到五百年一个循环,这是竺可桢先生在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中的核心结论。一问:竺可桢是怎么画出五千年气候曲线的?

答案藏在古人不经意的生活记录里:

(图片来源 *** ,侵删)

- 《诗经》写梅 记录暖冬;《齐民要术》谈枣 反映降温。

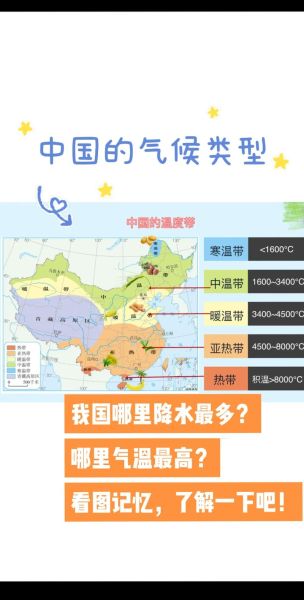

- 唐宋荔枝分布北线——唐代四川广元还能种荔枝,北宋只能往南退到成都。

- 太湖结冰厚度——明代太湖“冰厚二尺”,可通车马,而现代罕见。

这些生活化证据像拼图一样,拼出了温度阶梯,成为“无字温度计”。

二问:冷与暖究竟怎样左右王朝兴衰?

“王朝更迭像被看不见的手推动,而这只手往往带着寒气。”

- 西汉暖期——黄河流域稻麦两熟,人口从1500万翻到6000万。

司马迁在《史记·货殖列传》直书:“关中膏壤沃野千里,天下财富十居其六。” - 明末小冰河——长江下游冬季均温比现在低℃,松江府“吴凇江畔尽成冰路”,米价暴涨十倍,李自成进北京前一年,华北“人相食”已见史端。

三问:普通人从哪里一眼看到气候证据?

(1) 看皇家菜谱

宋代《山家清供》里,“拨霞供”涮兔肉用的是江南野兔,因为当时太湖平原芦苇荡广袤,温度适宜野兔繁殖;到清代乾隆御膳档,同做法改涮张家口肥羊,野兔踪影难见,反映出华北地区农业线北退,牧业成分加大。(2) 看诗人朋友圈

白居易任忠州刺史(今重庆忠县)时写道“荔枝新熟鸡冠色”,而今当地只能种晚熟柑橘;古人笔下的水果目录像温度标尺一样逐年南移。(3) 看运河账本

明代《漕运志》记载,京杭大运河封冻天数从15天增到70天,运粮军卒不得不“凿冰行舟”,冰冻延长背后正是太阳活动的蒙德极小期。四问:为什么2025年的我们仍要翻这类旧账?

答案在三个现实场景:- 小麦带北移:黑龙江省水稻北界已整整推进3个纬度,未来二十年或再北推200公里。

- 黄河水 *** ——据水利部年数据,由于暖干化,2000年以后年均输沙量只剩1960年代的%,下游“地上河”正在变矮,却可能带来新的悬河风险。

- 极端冷暖并存——年河南暴雨、年山西寒潮皆刷新观测极值,提醒我们古代的冷暖交替并非线性,未来也可能是“更热与更冷同场”。

司马迁说:“究天人之际。”今天我们补一句:知古今之变,方能应未来之悬。

留给你的私人清单:三本书两把锄头

(图片来源 *** ,侵删)

- 竺可桢《天道与人文》:用诗 *** 年轮,入门零门槛。

- 葛全胜《中国历朝气候变化》:用方志证冷暖,数据党福音。

- 张德二《中国三千年气象记录总集》:收录甲骨文到宣统朝“雨雪分寸”,方便按图索骥。

引用《诗经·豳风》“七月流火,九月授衣”——古人仰望星汉,便知更换夹衣的时机。今日我们手握卫星云图与古籍残卷,能否像他们一样,在下一阵风起前就听懂大地的耳语?

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~