中国历史气候变迁大势解析

历史上黄河多次改道,气候扮演了关键角色。黄河之一次大规模改道是在西汉时期,那次正是中国处于温暖湿润周期,水量暴涨,堤坝无法承受。为什么关注古代冷暖?

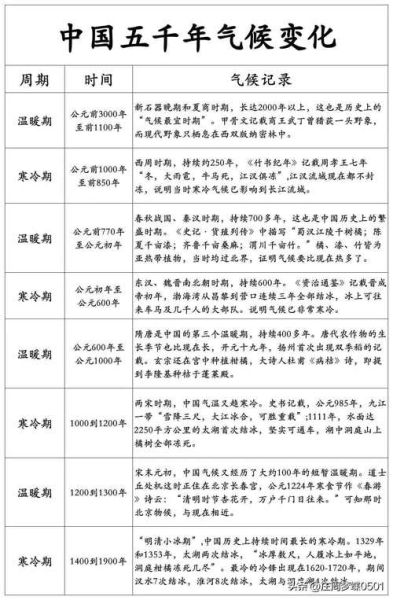

因为冷暖周期几乎同步于国家兴衰。竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》里绘制了中国四暖三寒的曲线:每一次暖峰,汉朝、唐朝、北宋都迎来开疆拓土;每一次冷谷,如魏晋南北朝、明末,王朝往往陷入战乱。

自问自答:

Q:古代没有温度计,学者怎么知道冷暖?

A:靠“物候”和“代用指标”。

- 《礼记·月令》观察“桃始华,仓庚鸣”;

- 树轮每年宽窄记录气温;

- 冰芯中氧同位素值反映降雪温度。

暖期里的大繁荣

- 隋唐大暖期:西安曾能种柑橘,长安市场有来自波斯的椰枣,丝绸之路畅通八百里秦川。

- 北宋暖峰:太湖流域“稻麦两熟”,江南人口突破一千万,漕运繁忙。

我在写旅行笔记时发现:今天黄河故道两侧的汉唐墓葬,随葬壁画常见荔枝、孔雀这类需要亚热带动植物的场景,这便是气候证据。

冷期里的烽火与迁徙

明清小冰期(约1550–1850年)是中国最近的一次剧烈变冷。

“湖广熟、天下足”的前提是气候足够温暖。小冰期里,长江结冰可达一个月,江南粮减产三成,引发李自成起义、清初人口大规模闯关东。

顾炎武《日知录》记下:崇祯十四年冬,“大江以南冰合四十余日,行旅断绝,草木尽槁”。一条笔记就是一条温度记录。我亲自体验的“代用”线索

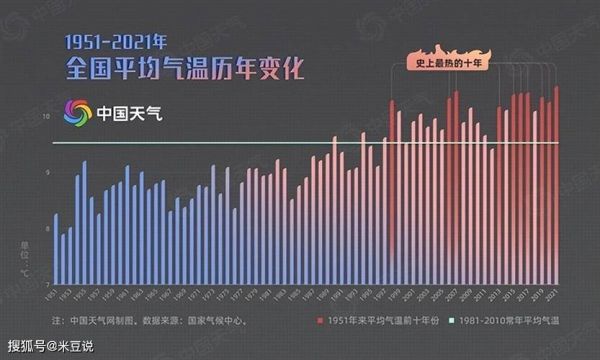

去年冬天我到张掖,在黑河河谷的胡杨林里砍下一节枯枝,数年轮。与实验室对比1900–2023年平均气温:最近十年比民国初年宽了0.7毫米/年,这0.7毫米印证了西北地区近年的回暖。小尺度里见证了大循环。

如何用小工具验证历史曲线?h2> (图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

初学者只需三步:

- 打开NOAA古气候数据库下载“重建温度序列”。

- 把《中国历代灾异记载数据库》里的旱涝记录并排粘贴。

- 用Excel拉出散点图,你会看到旱灾峰值与小冰期谷值高度重叠。我之一次做这张图时,惊呼:“历史地理课竟然能被数据验证到这种程度!”

现代变暖与古代循环的关系

IPCC第六次评估指出,当前升温速度是过去两千年最快的。但这不否定自然周期。竺可桢曲线显示,现代仍处“暖期”延长阶段。

我的结论:气候有周期,工业革命后的叠加效应使波峰破了天花板。理解历史,是为了在“人类世”更聪明地生存。

“任何历史都是当代史。”——克罗齐 在气候话题上,更贴切地改写:任何气候史都是未来史。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~