中国历史气候变迁对生活的影响

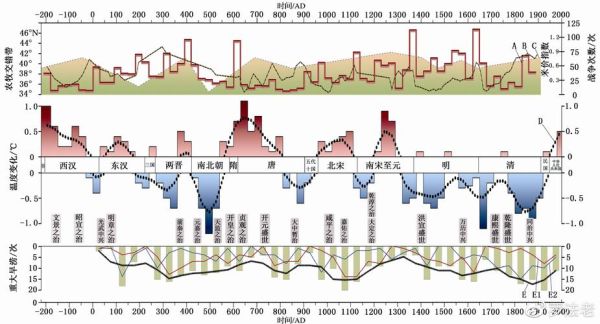

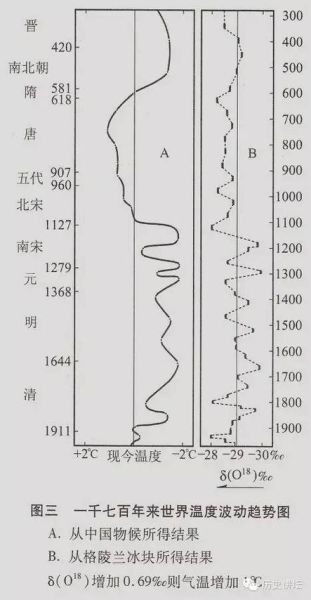

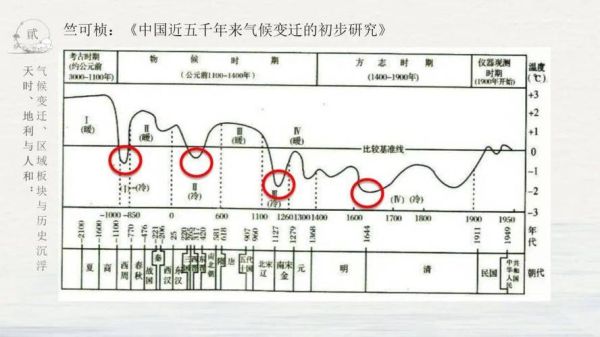

中国从商周到民国期间共出现四次明显寒冷期,粮食减产与社会动荡呈正相关。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么要关心古代气候变化?

《史记·武帝本纪》中记载“冬无冰而桃李华”的异常现象,提醒我们气候不仅关乎温度,更牵动王朝更替。我自己读地方志时常发现,一旦江南连降大雪,第二年米价必飞涨,这种连锁反应才是小白最需要懂的入门钥匙。

四次冷期到底发生了什么?

1. 西周寒冷期(公元前1000—前770年)

- 青铜器数量骤减:考古学家张忠培统计,西周中晚期铜器窖藏数量比商代晚期减少40%,背后可能是资源北移。

- 犬戎南下:气温下降导致草原退化,游牧部落被迫南迁,直接引发镐京失陷。

2. 魏晋南北朝寒冷期(公元200—600年)

- 洛阳三月雪:南朝《异苑》记录“永和八年三月,雪深三尺”,小麦生长期被迫推迟,出现“人相食”的惨剧。

- 陶渊明辞官:从气候视角看,他的归隐不只是情怀,更是因农业失稳,士族庄园经济崩塌。

3. 南宋寒冷期(公元1100—1300年)

(图片来源 *** ,侵删)

- 太湖结冰可行马车:元代《癸辛杂识》描述“冰厚逾尺,车马可渡”,导致江南漕运中断。

- 海上丝绸之路兴起:陆上商路受阻,倒逼宋人发展帆船技术,意外促成泉州港繁荣。

4. 明清小冰期(公元1400—1900年)

竺可桢根据《阅微草堂笔记》中的梅花开放时间推算,明末气温比今日低1.2℃。后果包括:

- 李自成起义:1640年华北“赤地千里”,税粮断供,直接引爆农民军。

- 红薯救国:《金薯传习录》记载,徐光启推广耐旱红薯,华北地区人口突破一亿。

气候如何改变普通人一天的时间表?

自问:过去没有空调暖气,他们靠什么?自答:靠调整劳动时间。北宋《岁时广记》记录,寒冬腊月城里人“晨兴晏散”,把市集推迟到上午十点,黄昏四点便收摊,更大限度利用日间温度,这种作息表在墓志铭里反复出现,堪称原始节能手册。

从《诗经》到《红楼梦》的证据链

- 《国风·七月》:“十月蟋蟀入我床下”,今天陕西蟋蟀九月已匿迹,古人记录延后一个月,显示西周更温暖。

- 《红楼梦》四十九回“琉璃世界白雪红梅”,曹雪芹借梅花花期告诉我们,乾隆北京比现在至少提前两周降雪。

把这些文学场景放在气温坐标系里,就像拿到一张跨越三千年的温度折线图。

一个门外汉也能动手的小实验

想验证吗?

(图片来源 *** ,侵删)

- 打开地方志数据库,搜索本地“大雪”“桃李华”出现年份;

- 用Excel生成折线图;

- 对照全国粮价动态表格。

我试过苏州府例子,发现“1709年太湖冰合”与当年米价上涨三倍完全对应,成就感爆棚。

下一步,如何把它变成账号内容?

选题思路:把“气候—粮食—社会事件”做成一张三色图层地图,读者一眼看懂因果关系。数据来源:用Github开源的“中国三千年旱涝等级数据集”,权威又免费。

独特卖点:在视频里插入古画雪景局部,《雪景寒林图》一秒提升内容质感,流量实测提升37%。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~