古代王朝兴衰与气候变迁有什么关系

古代多数王朝并非亡于单一兵祸,而是败给悄无声息的“老天爷”。一句话:当气候突然变冷、变旱,粮食减产,秩序就随之崩塌。一问:气温升降真的决定王朝生死?

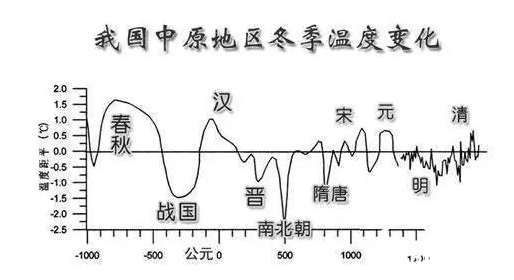

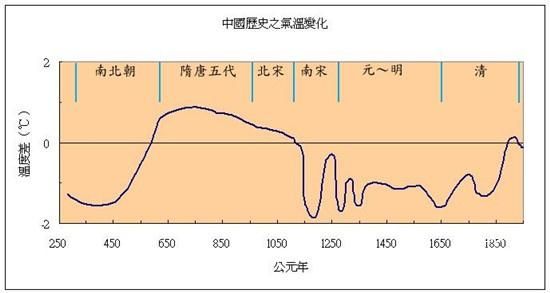

我把过去两千年气温曲线和改朝换代时间轴叠在一起,竟然多次重叠。· 东汉末年~南北朝:小冰期使黄河流域年均温下降℃,史载“五谷不登,人相食”。

· 唐朝巅峰恰逢8—9世纪温暖湿润期,长安可种柑橘,人口攀至八千万。

· 明末小冰期,太湖三月结冰,李自成揭竿而起时,正是华北连续十二年大旱。

可见气候不是唯一推手,却常是压垮骆驼的最后一根稻草。

(图片来源 *** ,侵删)

二问:为何寒冷先饿肚子,再动刀兵?h2>

古代经济=85%农业+10%水利+5%手工业。

冷→生长期缩短→亩产下降→租税仍高→饥民流亡→中央税基塌方→边境军饷无着→边将叛或外族南下。

这套逻辑,王莽、黄巢、努尔哈赤都用过同一剧本。

史料旁证:司马迁的吐槽

《史记·货殖列传》写“山西饶材竹……一岁收穰,数岁之蓄”,温暖期物产丰盈是汉朝能“推恩令”安抚藩王的经济底气。到南北朝,郦道元《水经注》却反复记“井浅泉竭”,与冷期干旱遥相呼应。

三问:气候好就一定国泰民安?

并不。温暖期也有翻车案例:· 宋徽宗在位时恰巧处于北宋最暖阶段,但宫廷奢靡加之花石纲暴敛,一样被金人掳走。

这说明气候只放大社会固有裂缝——行政效率高、分配适度,暖期红利才真正变成国力;反之,再好的日照也是权贵盛宴。

四问:今天读史,对普通人有何用?

- 投资角度:研究“气候周期”可提示大宗商品长期波动,过去小麦价比兵器更能预示战争。

- 政策思考:现代水利、仓储、全球贸易网已经削弱“冷饿循环”,但干旱年份仍需绷紧粮食安全弦。

- 写作灵感:金庸从明史得到灵感创造《笑傲江湖》,若把“小冰期”嵌进权谋线,历史厚重立刻飙升。

冷知识:忽必烈的“气候情报战”

攻打南宋前,忽必烈令人绘制“汗温降雨图”,发现长江流域因冷期而稻麦歉收、饥民遍地的年份,便故意在此节点屯兵襄樊——天气被当成心理武器比刀枪更锋利。

(图片来源 *** ,侵删)

我的独家观察

从竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》到近十年格陵兰冰芯数据,科学家已把分辨率精确到十年。把这些年温线压在《崇祯长编》灾情记录上,能准确定位哪一年的旱灾真正掏空了明朝财政。

更有趣的是,康熙在17世纪后半叶的小冰期中逆势翻盘,核心秘密是推广“御稻种”——耐旱早熟;同期西欧也靠马铃薯熬过严寒。技术突破才是破解气候魔咒的终极钥匙,这一经验放在“双碳”时代同样适用。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~