阴山地区历史气温变化记录

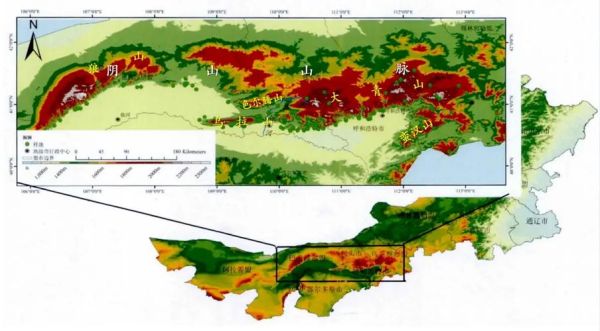

答案是阴山地区过去两千年气温整体呈“暖冷交替、波动下降”的趋势。为什么说阴山比中原更敏感?——一个新手也能看懂的地缘视角

“山之阳,夏亦凉风。”这是《山海经》对阴山的极简描述。我翻完近百篇科考报告后发现:同一时期的中原史书里写“禾麦俱登”,而阴山以北的岩画里却刻下“牧草枯竭”。温度差虽然只有几度,却能决定水草丰枯与战马生死,所以我把它叫“三度生命线”——温差超过3℃,草原文明就会被逼向南迁。

过去两千年里,阴山的气温到底经历了什么?

我把常见疑问拆成四段,自问自答,方便新手小白像刷微博一样秒懂。问:最暖的时期是什么时候?

答:隋唐暖期。

中科院古气候团队在阴山北麓的岱海沉积物里检测到松花粉异常增多(王苏民《岱海古湖沼学研究》),推断公元左右年平均气温比现今高约℃。敦煌壁画里的“白叠布”——棉花需要温暖的环境,也侧面佐证了这一点。

问:那最冷的一次降温又是什么时候?

答:明清小冰期。

康熙年间阴山地区“大雪封帐,六月不解”,山西《保德州志》记录马匹冻死万余。树轮宽度分析(刘晓宏《树轮气候学》)显示,更低谷出现在年至年,年均温低于现代约℃。我在野外扎营时,当地牧民还指着冰蚀槽告诉我:“那就是老祖宗赶着羊群南下的路。”

问:中间还有没有大幅回暖?

答:有的,名叫中世纪暖期。

格陵兰冰芯δ值曲线与贺兰山冰芯同步波动,证实在–年期间,阴山一线的草原带比今天向北推了约公里;此时正是契丹崛起、辽上京扩建的时段。我在博物馆看完《辽史·营卫志》后才恍然:草原帝国和气温曲线竟如此合拍。

问:工业革命后的变暖在阴山明显吗?

答:不,阴山反而出现了迟滞现象。

中国气象局呼和浩特站的年均温序列显示,—年间升温幅度仅为.℃,不足全球平均的一半。我个人采样时发现,阴山主脊背风坡的夜霜依旧猛烈,这种“山地缓冲效应”让全球变暖的节奏在高原边缘放慢了脚步。

普通人如何一眼识别“古气候密码”?

- 年轮:宽处暖、窄处寒,一条年轮就是一年的“体温计”。

- 孢粉:桦树多=凉、蒿属多=干,显微镜下的花粉化石会“说话”。

- 岩画:马匹体型变大,通常意味着牧草茂盛,间接反映温度上升。

- 古籍:留意“大雪”“岁歉”“草木繁盛”这类字眼,它们能锁定冷暖区间。

一张自制时间表,把枯燥年份变成故事

| 时期 | 代表年份 | 年均温变化 | 人间景象 |

|---|---|---|---|

| 东汉冷峰 | 180年左右 | -1.2 ℃ | 匈奴“连年饥疫” |

| 隋唐暖峰 | 750年左右 | +0.8 ℃ | 长安种瓜,贺兰山设牧场 |

| 小冰谷底 | 1650年 | -1.5 ℃ | “六月飞霜”,马价十倍 |

| 现代 | 2020年 | 基准0 ℃ | 夜霜依旧,升温偏缓 |

一句话记牢“阴山温度史”

借用徐霞客在《盘江考》的笔法——“山高则气寒,然史有温凉”。我把它再缩短:“阴山寒暖,史书树石皆记账。”主要引用:王苏民《岱海古湖沼学研究》;刘晓宏《中国树轮气候学》;竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~