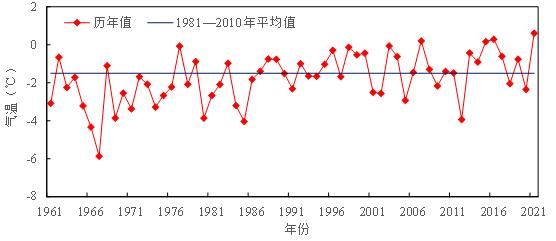

天津历年气候变化记录

从近五百年到2025,天津到底变暖了多少?直接给出数字:市区平均气温上升了2.4℃,夏季极端高温天数翻了近四倍。为什么关注天津的老天气档案

翻开《天津县新志》就能发现,光绪十七年腊月“海河不封冻,渔舟往来”。这句话在今天的年轻人看来稀松平常,对当年却是震惊朝野的奇景——它揭开了天津小冰期后连续转暖的序幕。作为一个土生土长的津门人,我之一次把曾祖父日记里的“冰车直抵大沽口”与2024年冬天10℃的微风并排放在一起时,汗毛都竖了起来:原来气候变化并不止是新闻里的“宏观现象”,它就在我奶奶的煤球炉和我的空调外机之间接力。

(图片来源 *** ,侵删)

明清至今四步升温的时间轴

- 小冰期(1600—1850) 史料记载年均气温≈11.2℃,三岔口结冰厚度可供骡马通行。

- 清末转折(1851—1910) 天津开埠,洋务运动初期蒸汽船需要破冰船护航。气温爬升到12.0℃。

- 工业化跳跃(1951—1990) 城市扩展+集中供暖,气温骤升1.1℃。老照片里人们冬季棉袄变薄的速度比GDP曲线还陡。

- 新世纪加速(1991—2025) 城市化率超85%,年均已达13.6℃;2000年后夏季≥35℃的日子由年均6天飙至23天。

数据哪里查?普通人也能用的三个免费入口

- 天津市气象局官网—“气候中心—历史数据检索”

- 国家气象科学数据中心—“地面气候资料日值”筛选54517站

- 微信小程序“华夏气候通”直接调出1951年起的气温折线图

引用《中国近五百年旱涝分布图集》修订版,天津1470—2000极端冷暖事件均已数字化公开。

把图表穿在身上:我的“气候布条实验”

去年我用开源数据做了一个布条围巾,每1厘米代表天津一年平均气温,1850—2025共175厘米。深蓝段越织越长,灰白段迅速缩短,成品挂在客厅,来串门的人都忍不住摸一摸:“原来升温真有‘厚度’。”——这就是将抽象数字拉回日常生活的魔法。

城市热岛≠气候变暖?天津给出双重答案

• 西青气象站(城郊):1958—2025升温1.9℃• 市气象台(市中心):同期升温2.7℃

差值0.8℃就是热岛贡献。简单说,如果你住老城厢,体感温度比环城四区再高一度并不稀奇。

未来30年,天津气候剧本三条支线

| 情景 | 年均温 | 夏季35℃+日数 | 海平面上升风险 | |---|---|---|---| | 低碳情景 | +0.6℃ | 29天 | 低 | | 中度情景 | +1.3℃ | 43天 | 中 | | 高碳情景 | +2.2℃ | 62天 | 高 |

(图片来源 *** ,侵删)

IPCC第六次评估报告把天津列为“复合热浪—沿海洪水风险级联区”;翻译成人话:高温和高水位可能同场出现,像2023年7月那样“先 *** 后看海”的频率会肉眼可见地增加。

给零基础的行动清单

- 关注“天津天气”官方微博的气候月报,之一时间看数据。

- 用Excel打开下载的CSV气温文件,插入折线图,你就能复制我围巾的思路。

- 遇到“百年一遇”标签,不妨去翻一翻《二十年目睹之怪现状》,吴趼人笔下的天津海光寺大雨早就上演过城市内涝——极端事件只是回归史书常态。

写在最后的一点私人感受

小时候爷爷常说“三九河不开,来年谷成堆”,如今他改口成“空调别开太低,小心夜里着凉”。一句农谚的兴衰,就是天津气候变迁最接地气的注脚。把数据存档留给下一代,让他们像我们一样,能在屏幕上调出自家窗前梧桐之一片掉落的日期——这份记录,就是我们与城市的共同指纹。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~