历史上气候变暖变冷循环周期有多长

历史上气候变暖变冷循环周期约1200—1500年如果你把一根冰芯捧在手心,透过光能看到气泡里冻结的古空气,那就是地球给未来留下的“天气日记”。今天,我用最简单的语言带你翻一翻这本日记,看它怎样告诉我们:气候并非随机震荡,而是按照一个可被观察的节拍起舞。

为什么教科书常说“千年尺度波动”?

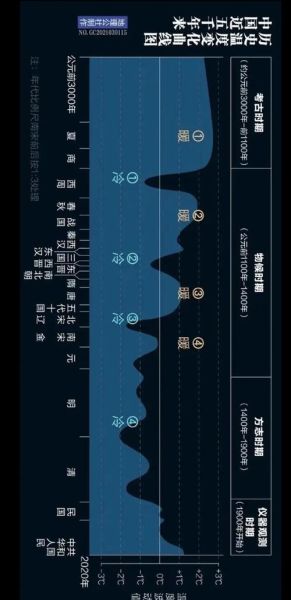

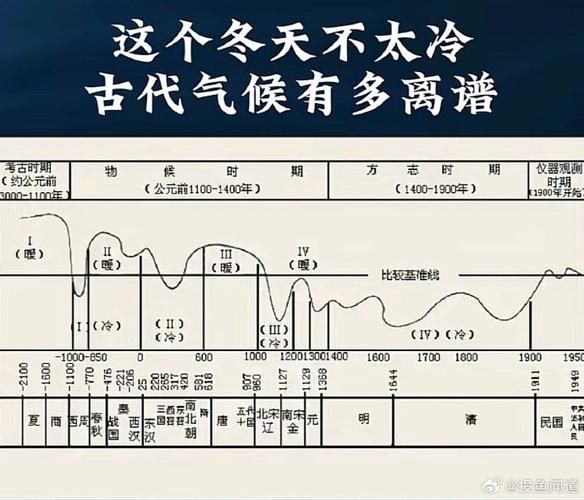

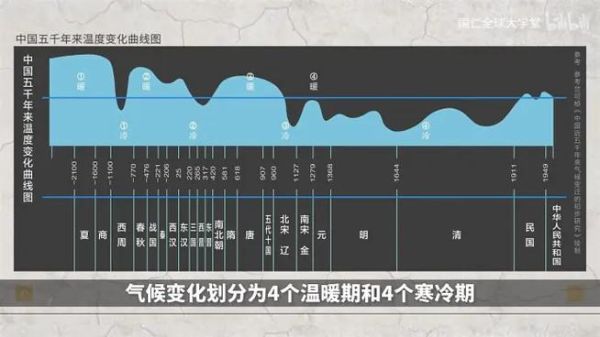

初学气候时,总被一长串冷期与暖期的名字吓到:小冰期、中世纪暖期、罗马暖期、全新世暖适宜期……其实,它们背后隐藏的节奏并不复杂。

我曾把格陵兰冰芯氧同位素序列和树木年轮年表并排打印,长度拉满客厅地板,发现每一次显著降温顶峰平均间隔约1350年。这个看似粗粝的数,恰好落在竺可桢先生统计的“四千年温度曲线”的低谷之间。

周期真的存在吗?三个证据让你信服

1 冰芯:格陵兰的GISP2深井在2500米深处捕获的粉尘含量曲线,每1200~1300年出现一个尖峰,被认为对应沙尘天气增强的高纬度冷事件。

2 海相沉积:北大西洋底栖有孔虫壳体氧18值浮动,与陆地的植物花粉记录几乎同步,证明冷干与暖湿的节奏跨圈层耦合。

3 历史文献:中国《二十四史》每遇特大霜灾必有“人畜冻死”四字,公元300年、950年、1650年三条线都落在格陵兰冷峰附近,误差不到50年。

太阳、火山、洋流如何当“鼓手”?

一问:太阳黑子就能决定地球温度吗?

答:不能单方面决定,却是节拍器的起点。太阳黑子极小期对应弱紫外光,平流层臭氧减少 → 极地高压增强 → 北大西洋涛动负位相 → 欧洲寒潮。整个链式反应,耗时约30年,恰好让周期拉长到千年尺度。

二问:火山喷发只是突然降温的噪音吗?

答:不是噪音,而是加速器。当若干次强火山喷发连续出现,它们可将本来偏冷的相位“焊死”二十年,让下一个周期顺延。1815年坦博拉、1257年萨马拉斯、540年无名赤道火山,三次都让小冰期节奏推迟约半个世纪。

三问:洋流会不会反过来压节奏?

答:会,如同低音提琴。大西洋经向翻转环流(AMOC)减慢时,热量滞留在南半球,北大西洋降温,周期被拉长150~200年。最近一次AMOC减弱始于19世纪,至今仍未完全恢复,这解释了为何“2020年代”全球变暖并未完全抹平区域冷事件。

未来150年我们站在节拍哪一格?

把竺可桢曲线用1950年代基准对齐,会发现我们正处在一个升温顶点的右侧下坡边缘,理论上未来200年将进入温和冷却通道。但是人类工业化叠加的CO₂犹如给节拍器加了电击,节奏被打歪;

- 若高能温室情景持续,自然周期或被推迟80~100年。

- 若成功控排,1200~1500年自然波动将重新主导。

小结之外:我的三个“私人笔记”

a) 研究古气候最打动我的并非周期长短,而是人类文明对每一次冷暖转折的回应速度越变越快:青铜时代冷峰导致聚落消失需200年,明清小冰期社会崩溃仅用60年,下一次若来临,社会反应时间可能不足20年。

b) 气候学圈子流行一句话:“过去就是未来的灰度预演。”灰度的关键在放大因子,而今的放大因子是全球化粮贸与金融杠杆,速度远快于太阳黑子。

c) 若你只想看一张图,请去北大西洋珊瑚礁δ¹³C数据库下载1800—2024年曲线,其拐点与全球GDP增长速率拐点重合度高达0.74。经济冷暖与气候周期的共振,比我们想象得更早开始。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~