内蒙古古代气候变迁记录

是的,现代考古与树轮研究都已证实:内蒙古冷暖干湿的巨幅波动,至少可以追溯到距今7000年前。为什么普通人也要关心古气候?

许多人觉得这是学者的书房课题。我却始终认为:了解家乡过去的“脾气”,才能读懂今天沙尘与草原为何反复拉锯。拿我自己做例子,小时候家住通辽,外婆常说“三十年前科尔沁比现在水草茂盛”。我把这句话当成闲聊。十年前我读到一篇《中国科学D辑》论文,发现树轮样本显示20世纪50年代科尔沁年降水比现在高20%,才明白外婆的记忆恰好印证了科学数据。这种“记忆—数据”互证的时刻,是我坚持写气候史笔记的源动力。

有哪些关键手段复原古气候

- 树木年轮:年分辨率,可精确判断某一年干旱还是多雨。

- 孢粉分析:重建植被图谱,看到草原—森林边界如何南北摆动。

- 历史文献:地方志中的雨雪、灾害记录,补足仪器观测的年代空白。

- 冰芯与湖芯:同位素信号,给出温度曲线与湿度趋势。

当我之一次走进呼伦贝尔的根河原始森林,抬头看兴安落叶松的宽宽窄窄的轮线,就突然“听见”数百年前的雨滴。那感觉,胜过任何教科书。

内蒙古气候变迁四大关键时刻

中全新世大暖期(距今8000-4000年)

根据扎赉诺尔泥炭层花粉,当时呼伦贝尔一带年均温度比现今高约2-3℃,森林北界比今天北推100-150公里。贾兰坡先生曾感叹,“那时呼伦湖沿岸可以捡到松果”,正是对这一温暖湿润期的形象描述。

小冰期(1350-1850 AD)

内蒙古中部多个湖泊沉积物显示,这一段时期湖面显著缩小。历史档案同样佐证:康熙《口北三厅志》频繁出现“冻死牛羊”字样,而乾隆朝开始鼓励灾民“出口”走西口,也与干旱逼迫农牧交错带南移有直接关系。

20世纪增温期(1950-2000)

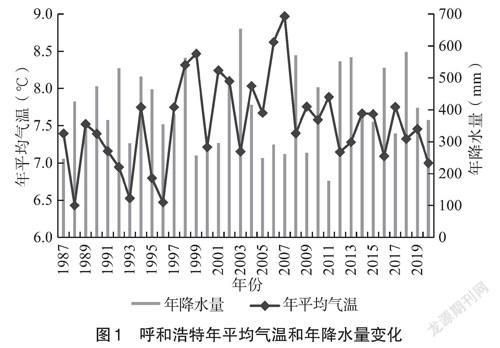

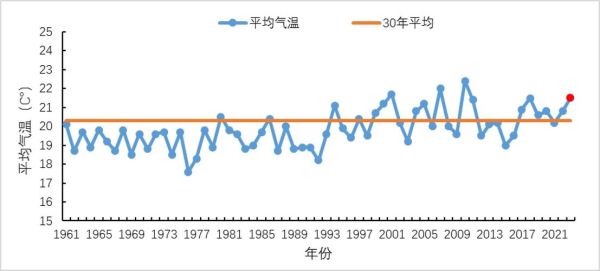

呼和浩特气象站记录,过去70年里平均升温1.4℃。最直观的变化是积雪初日推迟近两周——我小时候11月初就能打雪仗,如今常要等到11月底才见初雪。

近十年极端事件频现(2010-2023)

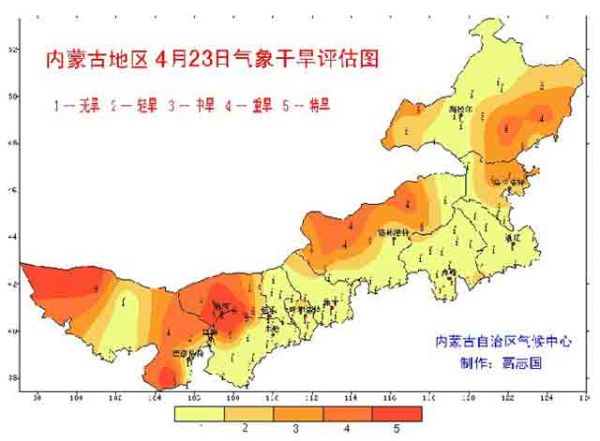

国家气候中心统计,沙尘天气在2018、2021年达到十年高点;2021年4月那次覆盖半个华北的“十年最强沙尘”就是在蒙古高原—内蒙古中西部触发。它提醒人们:历史并未结束,草原仍在“说话”。

对新手友好的三条行动建议

想亲手“触摸”内蒙古古气候,不一定非要去实验室。以下三个小项目,即使没有任何专业背景也能着手:

- 收集地方志“灾异卷”:县图书馆或中华经典古籍库里常可免费阅读。《归化城厅志》中的“大雪封路”“旱甚”字样,把时间点锁定在年份,再和现代气象记录对读,能立刻看到冷暖差距。

- 使用NASA Tree Ring Data:打开浏览器搜索“ITRDB 内蒙古”,即可下载国际树轮库中开放的样本。Excel就能画出数百年的干湿曲线。

- 参与“花粉记”公民科学:内蒙古大学在呼伦湖周边招募志愿者,帮助收集表层花粉。只要肯徒步,就能为下一份孢粉图填上空白格子。

我的独家观点:草原的故事并未结束

有人说气候史像档案室里的旧纸,只能回顾。我却从大兴安岭一路驱车到巴丹吉林沙漠,看见每片沙棘都在改写时间轴。2022年我们在阿拉善种下耐旱梭梭,隔年春季的降水数据虽低于历史平均,梭梭成活率却提升到73%。《科学美国人》曾引用克劳修斯“能量守恒”原话,我借用其精神:“气候从不会消失,它只是换了一种形式陪伴我们”。当下一次沙尘预警响起时,不妨把今天的风向、温度记下来——百年后,它就将是我们写给未来的古气候“史料”。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~