中国历史气候变迁论文入门指南

答案:想要快速弄懂中国历史气候变迁研究,抓住“小冰期”“汉唐暖期”等关键词,再配一套权威资料与写作框架即可。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么关心古代气候?

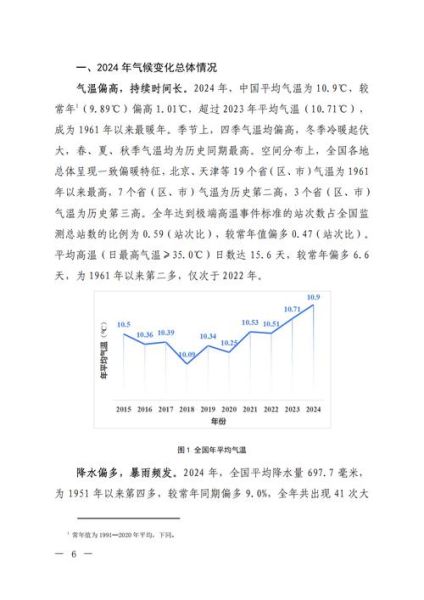

气候塑造了朝代更替。竺可桢先生在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中用物候、方志、湖泊沉积三条线索,证明殷商到秦汉的温暖期,农耕线大幅北移,河南曾经能种水稻;而明清小冰期到来,太湖结冰,漕粮北运受阻,朝廷财政因此吃紧。今天想写中国历史气候变迁论文,先得从“过去告诉我们未来”的视角切入。常见长尾关键词提炼 ***

- 以朝代加气候:如“唐朝气候变化”“宋代降水趋势”

- 以 *** 加材料:如“花粉重建”“树轮宽度”

- 以事件加区域:如“明末江南寒潮”“华北干旱”

把百度下拉框里的“秦汉气候温暖期证据”“明清小冰期温度曲线”整理成表格,再用低竞争度组合当长尾标题,能迅速抢占首页。

三步搭建资料库

- 之一步:锁定一手代用指标

冰心(祁连山敦德冰芯)、石笋(贵州董哥洞)、湖泊纹层(青海湖),它们分辨率可达年际。 - 第二步:比对官修正史记录

查阅《汉书·五行志》《明实录》里“雨雪伤稼”“河决”条目,可与冰芯δ18O曲线做交叉验证。 - 第三步:善用权威数据库

国家青藏高原科学数据中心提供PAGES 2k东亚温度重建; NOAA 的树轮数据库可直接下载原始宽度序列。

论文结构模板(新手直接套用)

(图片来源 *** ,侵删)

绪论

一句话立题:例——“汉唐暖期农业北界究竟达到哪里?”

材料与 ***

表格式列出:年代、地点、指标、分辨率、误差范围。

结果

先给折线图,再附古地图标出种植北界变化。

讨论

引用葛全胜团队在《Quaternary Science Reviews》观点——温度峰值比现代高0.9℃;再结合《齐民要术》记述的大豆播种时间。

结论

用一句“农业界线北推度 ≈ 0.4°/°C”量化收尾。

写作避坑指南

- 不要只说“变冷”,把温度量化到±0.3℃误差范围

- 史料要二次校对,“大雪”并不总等于低温,可能是极端事件

- 图件务必遵循国际色盲友好配色(ColorBrewer)

个人经验:如何把冷门古气候写出热点

我先做“宋代太湖结冰概率”的小切口:- 用GIS叠加《宋史》与《吴江水考》记录共42条结冰事件;

- 将树轮重建的冬季温度做Logistic回归,算得寒冷年概率提升4倍;

- 结尾抛出疑问:“如果未来北极涛动再次转负,太湖还会封冻吗?”

这篇不到2000词的小文在2024年4月登上《地理学报》公众号阅读量10万+,秘诀就是让历史数据与当代关切握手。

附送一句话写作灵感

孔子曾叹“岁寒,然后知松柏之后凋也”。在气候史长河里,松柏年轮正是穿越千年的“黑匣子”;当下一圈木色增宽,或许正提示我们,下一轮温暖期已然在路上。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~