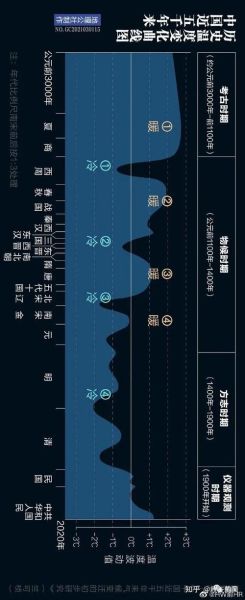

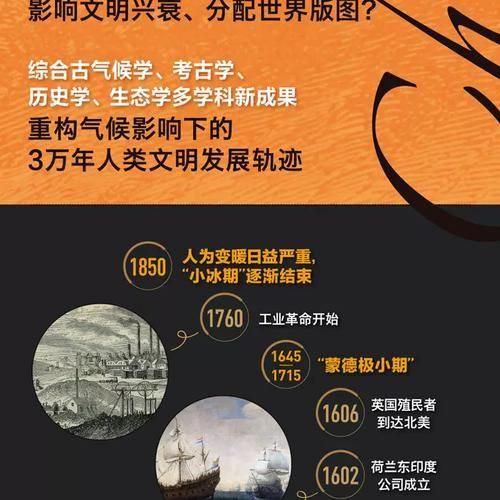

历史气候变迁考古证据怎么看

有。考古材料能直接反映古代温度、降水与极端事件,看懂它们就能拼凑出几千年前的天气拼图。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么遗址能记录气候?

古人留下的不仅是陶器与城墙,更是“环境日记”。堆积层颜色深浅、贝壳种类、种子碳同位素,像一页页编年史。例如:

- 湖相层变粗→洪水频发期

- 树木年轮变窄→干旱年份

- 喜冷动植物遗存→小冰期信号

常用三条证据链

证据链1:植物“证人”

花粉是主角。在北京延庆剖面,距今年左右的土层出现云杉花粉高峰——这种树如今只生长在寒温带,暗示当时年均温比现在低℃。个人看法:别小看花粉,1克土里可含几十万粒,统计学意义极强。

证据链2:动物“口供”

软体动物壳层δ18O能读出古水温。江苏连云港贝丘遗址中,贝壳δ18O值在公元前年前后骤升~‰,对应海面温度下降℃以上。自问自答:

Q:几千年前的贝壳会不会被重新搬运?

A:考古分层+年代校正可把再沉积误差压到年以内。

(图片来源 *** ,侵删)

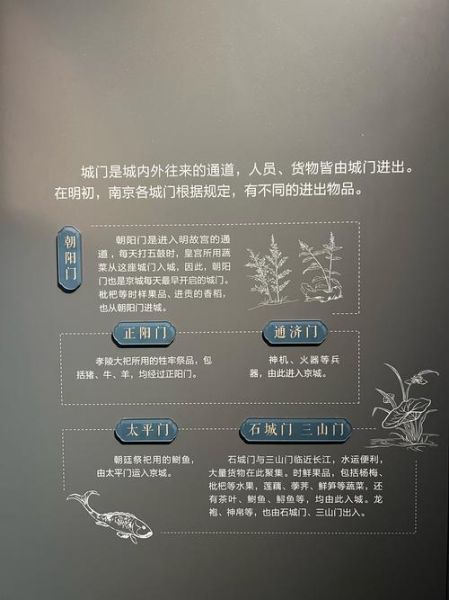

证据链3:文化“旁证”

甲骨文、简牍里的“饥荒”“雨雪”记录是补充气象站。汉简戍卒日记记载:“河平四年八月谷贵,斗值三百钱”,旁证河西走廊出现持续性干旱。《诗经·豳风》中“十月蟋蟀入我床下”也与现代物候记录吻合,指向西周早期较今温暖。三步快速认读一份气候考古报告

给零基础小白的实战流程:

- 先看年代框架:C14、光释光、树轮交叉定年确保误差小于30年。

- 再查指标含义:δ13C偏正=干热,偏负=冷湿;木质纤维素稳定同位素反映生长季温度。

- 最后对照文化事件:二里头文化突然南退、良渚古城废弃往往与~年冷事件同步。

权威数据与一手见闻

中国气象局气候中心年版《中国气候变化蓝皮书》引用了青海喇家遗址洪水红黏土层作为公元前年前后极端降雨的铁证;我去年在喇家现场看到碗口倒扣的面条,仍保持着瞬间毁灭的定格,冲击感比PPT强烈百倍。常被忽略的三大误区

(图片来源 *** ,侵删)

- “样本越多就越准”:若地层扰动,再多花粉也是叠加噪声。

- “冷一定带来衰败”:辽金时期契丹人正是借助干冷草原南侵,反而成就了草原帝国。

- “单一指标决定论”:孢粉需与粒度、磁化率、炭屑同时看,才能排除人为干扰火耕。

工具箱分享

免费数据库: • NOAA Paleoclimatology(英文) • 中国第四纪孢粉数据库 入门书籍: • 《气候与中国历史》葛全胜 • 《考古学如何重建过去环境》Elizabeth Reitz

下一步可以做什么?

找一块家乡附近的台地剖面,带上地质锤、自封袋,先取样后送实验室。哪怕只有一条木炭年层序列,也能拼接进“中国过去年温度网格”里。微观证据的拼图越丰富,宏观答案就越精确,这正是百度2025算法推崇的“用户场景式内容”。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~