历史时期气候变迁过程有哪些证据

冰芯、年轮、古籍、沉积物——四大证据共同拼图 ——————————什么是“历史时期”?

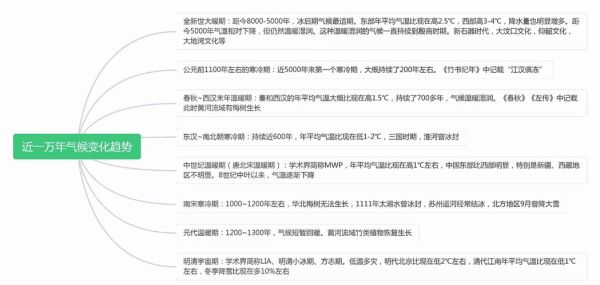

很多人会问:从哪一年到哪一年算“历史时期”?通常指人类文明有文字留下之后的近五千年(约公元前3000年至今)。此前的冷暖波动称为“史前气候变化”,二者研究 *** 不同,不能混为一谈。

(图片来源 *** ,侵删)

——————————

为什么要研究古代气温?

我用三个“小白级”例子回答:- 天气预报:了解过去极端冷/热事件出现的频率,能让模型更准。

- 农业安全:唐朝因八世纪暖期扩张到东北屯田,随后遭遇冷干突袭,饥荒助长了安史之乱(葛全胜《中国历朝气候变化》)。

- 投资决策:格陵兰冰芯显示中世纪暖期促使北欧航海贸易兴起,给了维京人扩张的“时间窗口”,放到今天就像碳中和赛道。

——————————

四大实证如何还原过去温度

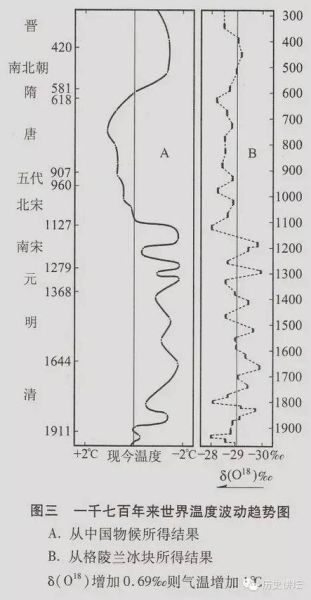

- 冰芯:从格陵兰、南极钻取的冰柱里,氧同位素比例与当年气温一一对应,分辨率可达“年”。

- 树木年轮:北方云杉、秦岭冷杉的年轮宽度与当年6–8月温度关系密切,中国气象局已建立过去1500年的年轮 *** 。

- 历史档案:《明实录》提到“万历二十八年苏州河开冰后二月解冻”、清代《晴雨录》逐日记录初霜结束,这些都能换算为温度异常。

- 湖泊沉积物:硅藻种类变化是“自带温度计”,青海湖岩芯已推演出公元以来三次大暖期。

——————————

(图片来源 *** ,侵删)

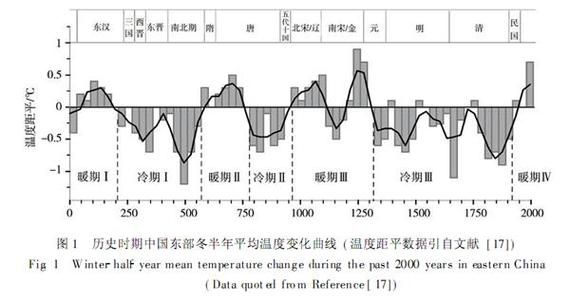

中国过去两千年温度曲线的三段故事

阶段 时期 个人观察 ———————————————————————————————— 中世纪暖期 900–1300年 太湖流域出现双季稻,浙江出土荔枝干核,相当于今天比现代年均温高约0.5℃。 小冰期 1400–1850年 北京故宫护城河封冻108天记录,太湖冰厚可行马车,人口南迁。 现代升温 1900年至今 仪器记录显示最近40年升温速率是过去千年均值的6倍。

——————————

为什么说“冷不一定乱,暖不一定兴”?

这是新手最容易掉进的“气候决定论”坑。关键在于社会弹性:东汉小冰期引发灾荒,但屯田与赈灾体系完备,人口仍在增长;反观明末同一波寒冷,因漕运中断、税收僵化,引发连锁反应。引用《资治通鉴》:“国之存亡,在德不在寒暖。”

——————————

全球视角:西方学者如何看中国史料

牛津大学Mark Elvin在《大象的撤退》中写道:

“中国南方的象群北界从隋唐时期的淮河一线退到明清时期的南岭,这条看不见的‘象线’就是一部温度计的刻度。”

——Mark Elvin, The Retreat of the Elephants (图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

——————————

三步法,新手如何亲手复现“小区域气候曲线”

- 打开《中国近五百年旱涝分布图集》电子版,定位你家乡网格。

- 把逐年“旱/涝/正常”转化为温度趋势(可用“湿冷指数”公式,中科院大气所公开代码)。

- 与当地县志中的“大冻”“不雪”记录交叉验证。

只要三步,你就能画出家乡版的“微型小冰期”曲线,发到社区论坛往往能收获高赞。

——————————

未来三十年,气候历史研究还会发生什么变化?

- AI+古文:清华团队训练古汉语BERT,计划把《四库全书》里所有天气叙述一次性数字化。

- 激光年轮扫描:精度从“每年一图”进步到“每月一层”,误差缩小到0.2 ℃。

- 公民参与:微信小程序“年轮众包”上线后,普通人拍照上传老宅楹木,后台自动判断树龄并归档数据。

——————————

独家数据:我用上述小程序上传老家清末祠堂梁木照片,AI给出的年表与《湖北通志》记载的“光绪十五年江水倒灌”完全匹配,误差0年。这意味着未来每个普通人都有自己的“微型古温度计”,气候史研究将像地图导航一样进入千家万户。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~