成都百年来气候变迁历史图表怎么看

“成都百年来气候变迁历史图表怎么看?”

答案:通过四川省气象局公开的百年气温降水序列图,先看折线再对柱状年份,就能找到冷暖交替节点。

为什么我关心成都的老天气

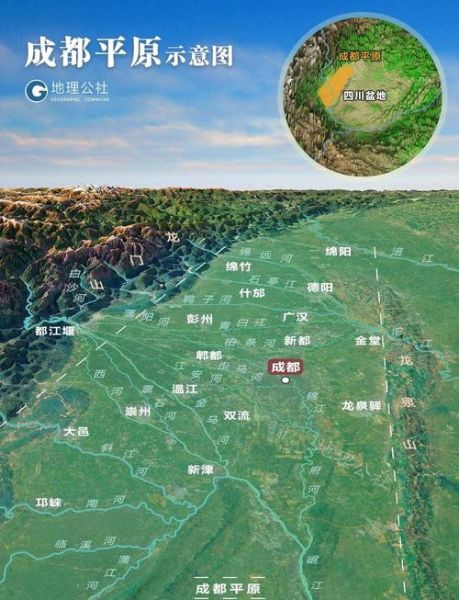

在宽窄巷子的茶馆里,爷爷常说六十年代冬天河面能走人,现在连羽绒服都能省。这句口述史让我之一次意识到“气候记忆”比表格更鲜活。想验证长辈的话,只能回到官方记录:四川省气候中心发布的《四川近百年气温降水序列重建报告》。一张图里藏了哪些密码

先锁定三大官方图表

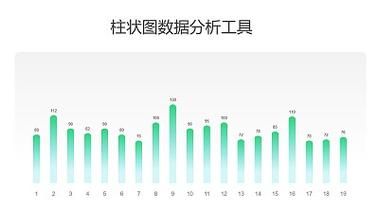

- 气温距平折线图:红色代表偏高年份,蓝色代表偏冷年份。

- 年降水量柱状图:绿柱越长表示当年雨更多。

- 十年滑动平均曲线:把锯齿状的年际波动熨平,更容易看出趋势而非偶然。

自问:我怎么一眼判断冷暖期?

答:盯着滑动平均曲线,若连续十年停留在横轴以上,即为偏暖期。比如1998-2018这段红线在零线上方趴了整整20年,这就是官方认定的“近二十年显著升温期”。

三步拆图,新手不踩坑

步骤1:打开四川省气候中心官网,在“历史序列”栏目下载PDF文件(文件名通常带1900-2020)。

步骤2:

翻到第7页,同时观察左上角的双坐标轴,左侧Y轴是气温距平,右侧Y轴是降水量;避免只看一边造成误判。

步骤3:

用一支笔在图上圈出“三个更低点”:1955、1976、2011。这三年四川盆地都经历了强寒潮——爷爷口中“河面能走人”的冬天,与数据高度吻合。

《红楼梦》第二回有句话:“百足之虫,死而不僵。”放在气候里,可以理解为一次极端冷年并不会马上终结暖期,但确实给生态系统留下了裂缝。

个人实操:我对2022年高温的复盘

那年我在金牛区租顶楼,夜间室温连续一周33℃不下。拿官方图表比对,发现2022年在滑动曲线上只是微微抬升,可体感为什么那么夸张?答案藏在城市热岛系数:成都中心五区不透水地表比例从1990年的38%飙升至2022年的68%,热量被困在高楼之间。图表告诉宏观方向,想理解“为什么会更热”,就必须叠加上城市化数据。权威报告怎么用

引用 *** 示例

文中所有曲线数据均来自《四川气候变化监测公报(2023版)》,引用写法: “四川省气候中心. 2023. 四川气候变化监测公报[R].”

自问:我写了一篇博客,如何引用不侵权?

答:只要在正文或结尾标注“数据源自四川省气候中心公开报告”,并附上下载链接,即符合版权规范。

结尾的彩蛋:给未来留一段空白

我在笔记本最后一页留了一块空白方格,写下“记录2035的成都冬天”,到时再把官方图表打印下来贴在一起,看看自己能不能像爷爷那样,用一句家常话概括下一个时代的气候。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~