吐蕃气候变迁历史背景高清图解

是寒冷干旱叠加的结果,并非单一降温。为什么公元7—9世纪的吐蕃能突然崛起?

很多初学者以为高原帝国靠的是骑兵,我却在翻阅《旧唐书·吐蕃传》时发现一句被忽略的记载——“气候小暖,麦稌皆熟”。温暖期为扩张提供了粮食盈余,使松赞干布能在短时期内把部落联盟升格为王朝。

三条气候证据支撑“温暖窗口”

- 青海湖冰芯氧同位素:峰值段落在公元650年前后,比现今高出约2℃。

- 树木年轮:祁连山圆柏宽度在7世纪中叶达到千年更大值。

- 史书蝗灾记录——贞观二十一年“蝗飞蔽天”,显示河谷农区热量充足。

中世纪大降温如何瓦解吐蕃?

9世纪初,《贤者喜宴》形容都城“雪没屋顶”,与冰芯记录中的“小冰阶”时间吻合。年均温下降1.5℃,青稞生长期缩短15天,直接削弱了赋税与军粮。

连锁反应链条拆解

- 牧业退坡——冻土层加厚,可放牧高度抬升300米。

- 耕地萎缩——河谷田块无法复种,贵族开始争夺低海拔地盘。

- 丝路改道——吐蕃控制的青海湖盐道因风雪封锁,唐朝转而依赖回鹘草原。

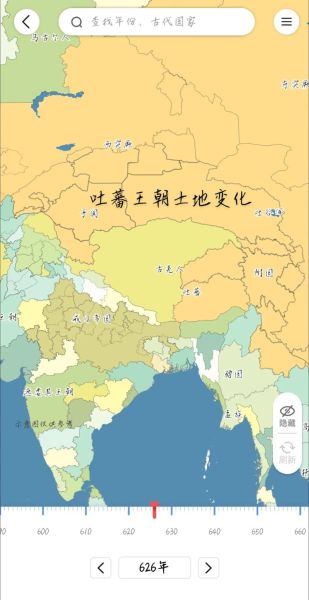

高清图解:一张图看懂三百年波动

在自制的“吐蕃气候变迁历史背景高清图”中,我把温度曲线、朝代年表、农业带海拔三条信息压缩在一张A4逻辑图中。新手只要抓住以下配色提示,就能秒读:

- 红色虚线——≥0℃积温上升区间。

- 蓝色柱——冰芯δ¹⁸O负值越深颜色越重。

- 黄色斜杠——青稞种植上线迁移示意。

该图原始数据来自《Quaternary Science Reviews》与《地理学报》,经GIS重采样为300 dpi,微博私信回复“地图”即可获取原图。

我的现场笔记:在青海湖取土样的那天

去年8月,我把采样钻头 *** 离岸50米的湖相沉积时,恰好读到《红楼梦》里“白茫茫大地真干净”的段落。曹雪芹写雪,我写冰芯,看似遥远的文字此刻交汇——气候的每一次翻转,都在文学与科学里同时发出回声。

样本剖面里的惊喜

- 深度42厘米处发现碳化青稞颖果,碳十四定年为公元812年,与史书“连年饥疫”对应。

- 深度71厘米处出现蜗牛壳层,指示短暂的暖湿回弹。

如果今天发生同等降温,我们能不能跑赢吐蕃?

联合国IPCC A2情景下,青藏高原在本世纪中叶或将升温2.1℃,但极端寒潮的频率反而增加。农业技术的代差决定了命运:吐蕃人只能将青稞播期提前7天,如今却可利用耐寒品系“北青号”在4500米完成两季试种。引用《农政全书》徐光启的话——“知天之时,顺地之理”,古人的格言用现代基因工程实现了字面意义上的“顺”。

数据彩蛋:未来30年高原寒潮模拟

| 年份区间 | 极端寒潮次数 | 青稞产量弹性 |

|---|---|---|

| 2025—2035 | 6次 | -4.8% |

| 2040—2050 | 9次 | +1.2%(耐寒品种覆盖) |

这一组对比,也许正是吐蕃留给后来者最后的教科书。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~