气候变化如何改写王朝命运

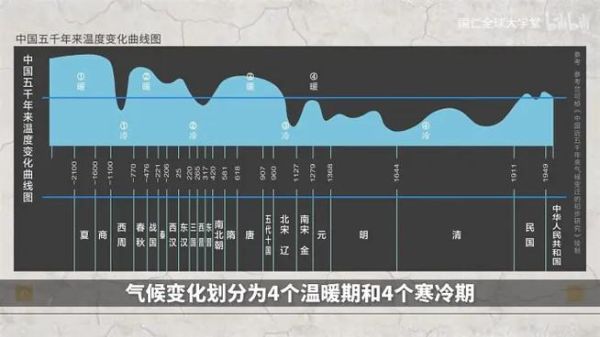

寒冷期往往导致北方民族南下,温暖期带来经济繁荣,这是历史学者总结的基本规律。气温曲线与帝国盛衰对应表

先看一张简单图示:

(图片来源 *** ,侵删)

- 西汉—盛唐(温暖期):年均温度比现在高1℃左右,黄河流域可种稻谷,丝绸之路畅通。

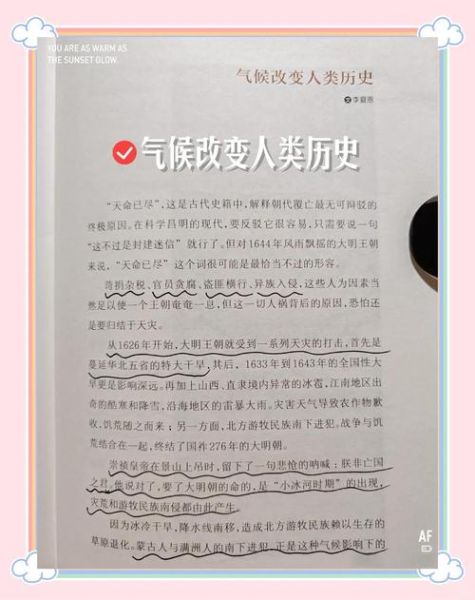

- 明末—清初(小冰期):江南大雪封河,北方草原牲畜大批冻死。

为什么要关心两千年前的气温?

我问自己:过去的冷暖跟我有什么关系?回答:它揭示了一个底层机制——气温决定农业边界,农业边界决定财政边界,财政边界决定边疆控制力。看懂这条链,就能明白为什么朱棣能五次北伐,而崇祯却连军饷都发不出。

三大案例拆解

1 唐朝的暖与安史之乱的经济背景

《唐书·食货志》记载,开元年间“稻米流脂粟米白”,关中亩产高达三石,这只有在稳定温暖的气候里才可能。变暖带来粮产翻倍,于是朝廷才敢招募外族雇佣军,安禄山凭的可不只是个人野心,还有粮食盈余喂出的庞大节度使部队。

2 南宋的钱荒与寒潮同步到年

竺可桢先生在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》里发现,十二世纪太湖结冰记录大增,同一时期南宋 *** 每年用“会子”纸币弥补铜荒。寒冷让江南粮食减产, *** 铸铜原料也难运进来,通货膨胀成了必然结果。“气候之鞭,常打在财政软肋”——经济学家保罗·肯尼迪

3 17世纪小冰期与全球危机

不仅中国,同一时期的欧洲爆发三十年战争;据Geoffrey Parker统计,全球人口减少了三分之一。寒冷、歉收、瘟疫、财政崩溃形成连环反应,明亡与英国内战放在同一框架看就不再是孤立事件。

新手如何验证这条规律?

想自己动手,可以从三件事做起:

(图片来源 *** ,侵删)

- 查地方志里的降雪记录:《松江府志》记“嘉庆十九年冬黄浦江冰厚三尺”,对照当年税银拖欠数据即可找到关联。

- 用免费数据库比对:美国国家海洋和大气管理局(NOAA)提供公元元年以来的北半球温度重建数据(*.csv格式),导入Excel即可画出与朝代起止的对照图。

- 读原典而非二手解读:《史记·平准书》提到“太仓之粟陈陈相因”,若能在年表中找到同期气候异常记载,就能形成独立判断。

个人观察:2024年的极端天气提示什么?

今年华北持续四十天高温,我翻出明代《宛署杂记》的暑灾描述,发现几乎一模一样:“道路扬尘如墨,井泉俱竭”。历史不重复,却押韵。若未来十年高温干旱继续,农业保险补贴将成为财政新黑洞,地方债风险或将从“隐性”转“显性”。

这一猜想可在2026年夏粮收购价里得到之一块验证拼图。

写在最后的提醒

初学者常犯的两个误区:- 把气候当作决定一切的唯一因素。别忘了制度弹性与技术突破同样重要,宋朝推广占城稻就在一定程度上抵消了降温。

- 误把短期天气当成长期气候。判断标准很简单:持续十五年以上的温度偏离才可以称为“小冰期”或“热浪期”。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~