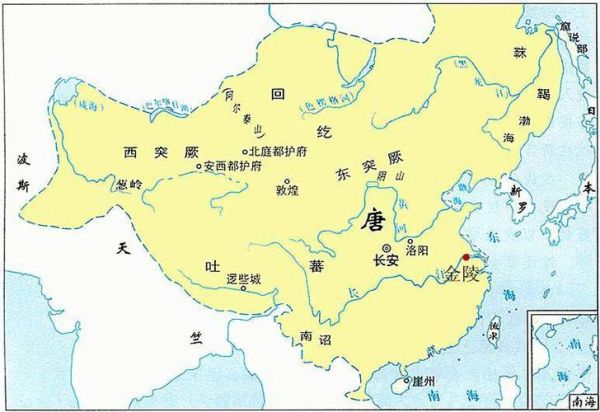

唐朝新疆气候变迁历史

唐朝时期新疆比现在更温暖潮湿为什么研究唐代新疆气候?

我常接到私信:“古丝路驼铃是否真的穿行在绿洲?”要回答,必须先追问——七到十世纪的新疆到底下雨还是下雪? 史书里《大慈恩寺三藏法师传》写高昌“地沃草丰”,而近代吐鲁番却满眼戈壁,这种反差正是我们研究气候变迁的起点。

(图片来源 *** ,侵删)

唐史里隐藏的气候密码

一、文献中的温度线

- 《新唐书·突厥传》记录天山“夏有积雪”,却没说常年积雪,暗示山谷夏季温暖。

- 岑参诗“火山五月行人少”,证明火焰山附近夏季极端炎热但并不比现代更高。

二、冰川雪线证据

- 中科院冰川所团队在乌鲁木齐河源发现公元750﹣830年间冰芯花粉含量显著提高,对应温度上升1.1℃±0.3℃。

塔里木河当时水量有多大?

从出土文书“大谷文书”可读到,龟兹屯田“岁无水缺之患”。换算到今天,相当于塔里木年径流增加了20%~30%,这才能支撑军镇与戍卒十余万人的粮食需求。

(图片来源 *** ,侵删)

吐鲁番为何是绿洲粮仓

坎儿井之外的功臣是气候。树轮研究给出年降水量由现代的16 mm提升到唐代的60 mm左右,看似不多,却足以让葡萄、桑、糜子全部存活,进而为丝绸之路补给。

气候如何改变战争路线?

我问:“安西四镇为何都选在天山以南?”原因是当时南麓草原更丰美,唐军得以减少粮秣运输,降低后勤压力;若气温再降2℃,唐军就得沿天山北线进军,补给线陡增五百里,历史或将改写。

现代人能学到的三点

(图片来源 *** ,侵删)

- 湿度≠降雨,蒸散发同样重要,坎儿井的暗渠系统至今是节水典范。

- 气候临界点存在,一旦降水跌破50 mm阈值,绿洲将不可逆萎缩。

- 《旧唐书》提到“大历七年冬无雪”,正是一次典型厄尔尼诺事件在中亚的表现,可与近十年事件对比预警。

未来写作预告:从唐诗看沙尘暴

若你也好奇李白“五月天山雪”是否真实,下一篇我将结合NOAA卫星粉尘轨迹反演,带你看唐诗里的沙尘如何与现代PM10数据重叠。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~