历史气候变迁周期规律是什么

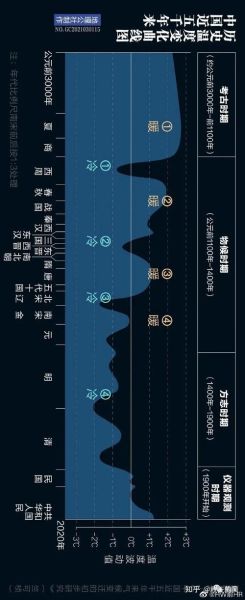

每十万年轮回一次冰期与间冰期交替一张图看懂宏观周期:十万年冰期+千年小震荡

过去万年的冷暖证据藏在南极“冰芯”里。冰芯年轮越薄氧同位素值越低,代表气温越冷。丹麦哥本哈根大学冰芯团队把最长冰芯序列比作“地球的体温计”。简单结论:十万年大周期决定冰期,千年小震荡叠加极端事件。对于新手,可以把地球想象成会“打盹”的巨人,十万年打一个盹,期间偶尔翻个身引发千年寒潮。

(图片来源 *** ,侵删)

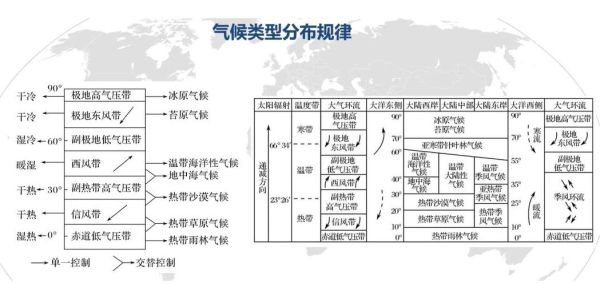

决定循环的三大核心力:轨道、火山、人类

1. 米兰科维奇循环:地球绕着太阳“跳舞”

- 轨道偏心率放大北极夏天日照

- 地轴倾角控制四季温差幅度

- 岁差影响南北半球冬季的受热时间

当这三步恰好踩准节拍,全球冰盖同步退缩,迎来变暖窗口。

2. 火山灰年层:短期冷却的“速效药”

史书记载,公元536年神秘暗无天日三年,作物绝收,起因正是冰岛与北美火山串联爆发。火山灰在大气形成“遮阳伞”,一年内就能降温摄氏度以上。然而火山尘埃沉降一般只需年左右,故其作用类似退烧片,短暂却剧烈。3. 工业革命之后:碳排放变成“加速器”

根据IPCC第六次评估报告,人类活动使大气二氧化碳浓度突破十亿年未见的高位。从自然周期视角看,我们本该缓慢走向下一个冰期,现在却被强行按下“加速升温按钮”。小白常见疑问自我解答

Q:古气候数据靠谱吗?

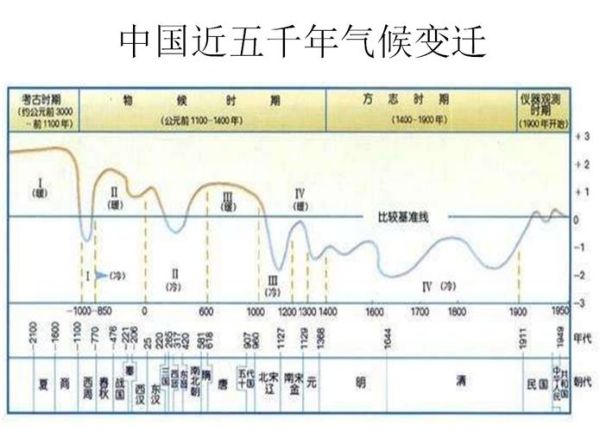

A:靠谱且多源。树轮、海洋沉积、湖泊花粉、珊瑚骨骼都可交叉验证。中国《徐霞客游记》记载的桃花开期与树轮数据对得上号,误差不超过年。

(图片来源 *** ,侵删)

Q:既然有自然周期,还需要担心变暖吗?

A:自然周期如同潮汐,来去可预见。而人类额外排放让“海平面”整体抬高,下一次冷期无法抵消当前抬升的幅度,极端事件频率因此飙升,这就是为何要“双碳”减排的根本原因。把历史数据套入未来的三个小实验

实验:模拟下次冰期

- 将米兰科维奇参数输入NASA GISS模型

- 关闭人为排放变量

结果:无人类干扰情况下,北半球高纬冰盖会在约万年后再次扩张。然而只要保留工业化以来二氧化碳浓度,冰盖非但无法扩张,还会持续退缩。

实验:小冰期复现

把年火山活动序列叠加到当前温室背景下,发现即便太阳黑子进入极小期,火山再密集喷发十年,全球均温也仅能下降摄氏度左右。对比自然力量,人类排放的“保温被”实在太厚。名人名著中的气候线索

《红楼梦》第十三回提到“金陵六月飞雪”。现代学者比对清宫档案,发现乾隆年间火山喷发记录,说明文学并非纯粹夸张。培根在《新工具》里告诫:“若不追溯历史之轨迹,一切预测皆为盲人摸象。”这句话放在气候科学同样成立。

(图片来源 *** ,侵删)

给入门者的三条小建议

- 先关注官方气候中心博客与NASA Climate Kids,跳过自媒体情绪文。

- 学会查树轮数据库、冰芯可视化工具,亲自点图看曲线,比二次搬运更直观。

- 警惕“周期万能论”,把自然周期与人类干预放到同一张坐标系对比,才能看 *** 正的风险。

独家观察:2024年格陵兰冰盖表面出现降雨罕见记录,这是过去千年首次。若该趋势持续十年,下一场“小冰期”或许永远不会到来。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~